「われわれは、ドローン、IoT、クラウドなど命を守るための武器を手にした」

救える命を増やしたい!救急医療現場でドローンを飛ばすEDACの挑戦

2017年02月10日 07時00分更新

救急医療現場にドローンやIoT、クラウドなどのテクノロジーを導入して救命率の向上を目指す団体・EDAC(一般社団法人 救急医療・災害対応無人機等自動支援システム協議会:Emergency medical and Disaster coping Automated drones support system utilization promotion Council)が2月8日、都内でシンポジウムを開催。2016年に行った実証研究の成果を報告した。

EDAC 副理事長、総務省地域情報化アドバイザー、佐賀県庁職員の円城寺雄介氏

EDACは、「最先端のテクノロジーを、命を救うために活用する」という志をもった医療、ドローン、クラウド、行政の専門家5人が集まり、2016年1月に設立した団体だ。ドローン空撮を専門とする稲田悠樹氏を理事長とし、医療行政が専門の佐賀県職員 円城寺雄介氏、臨床工学技士の救急救命士の沼田慎吉氏、クラウドやAI関連の技術開発を手掛ける東京大学発ベンチャー・リアルグローブ 代表取締役大畑貴弘氏、ドローン開発者の岡田竹弘氏のメンバーが参加する。

EDACでは、さまざまなテクノロジー企業と協力しながら、救急医療や災害時における「救命までの時間の短縮」を目的に、ウェアラブルを利用した自動119番通報、ドローンによるAED(自動体外式除細動機)や医薬品の運搬、ドローンによる救助者の捜索といった仕組みを実現するテクノロジーの研究開発を行っている。この活動は、2016年に総務省が委託する「IoTサービス創出支援事業(通称:身近なIoTプロジェクト)」に選定されており、同日のシンポジウムでは、佐賀県庁の円城寺氏が同事業の実証成果を報告した。

ウェアラブル端末で心停止を検知し自動119番通報

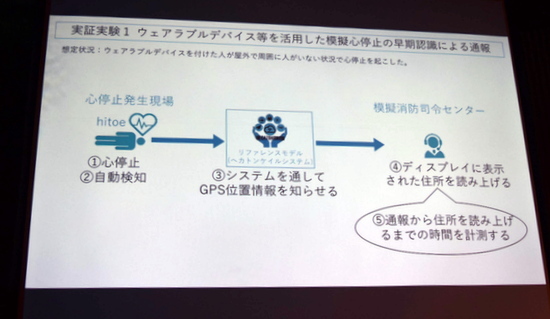

まず紹介されたのは、シャツ型ウェアラブルデバイスで心停止などの異常を検知して、スマートフォンから自動で119番通報をするシステム。実証では、システムを通じて疑似消防センターにGPSの位置情報を知らせ、センターのディスプレイに住所を表示した。

ウェアラブル端末で心停止を検知して自動119番通報するシステム

周りに人がいない状況で意識を失った際の早期通報が可能になり、また、ユーザーがあらかじめ性別・年齢・住所・持病などの情報をシステムに登録しておけば、より的確な救命につながる。

自動通報のシステム自体は、スマートフォンやセンサーなどの既存テクノロジーを組み合わせて容易に構築できるものだが、通知を受信する消防側の体制を整えるにはまだ時間がかかりそうだ。「現在、国内で119番通報できるのは電話のみ。たとえば、民間サービスで自動通報を受け取って消防に電話する仕組みでもよいと思う」(円城寺氏)。

ドローンで傷病者を捜索すれば救命までの時間を短縮できる

次に、ドローンを使って空から傷病者を捜索する実証が紹介された。傷病者はいつも簡単に発見できる場所にいるとは限らない。119番通報を受けた救急隊員が傷病者を見つけるまでに時間がかかり、救命が遅れるケースが多いという。

現在の救急医療では、電話で119番通報を受けた消防指令センターが、通報者から聞き取った情報と発信元のGPS情報で周辺状況を把握し、救急隊員を現場付近に派遣。救急隊員は、センターのオペレーターから音声の指示をききながら、歩いて傷病者を捜索している。

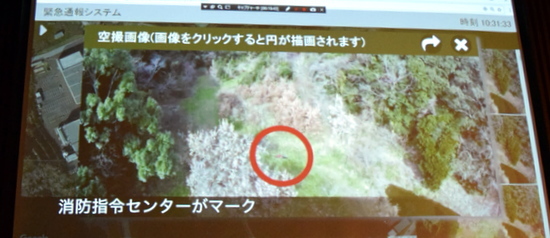

実証では、山の中で倒れた人から119番通報があったケースを想定し、現状の捜索体制と、ドローンを使った捜索で傷病者発見までに要する時間を比較した。いずれも、119番通報元の携帯電話からGPSの位置情報を得て、現場のおおまかな場所は把握できている。しかし、「周りに草と木しか見えない」(通報者)という状況で詳細な位置は不明だ。捜索は、救急救命士のたまご、福岡医療専門学校の学生に協力してもらった。

結果、指令センターからの音声指示だけで捜索した場合、数回のトライアルのうち45分が経過しても傷病者発見に至らない回が多かった。「今回の捜索は学生さんに協力してもらったので発見できないケースもあったが、実際の救急医療現場には地元捜索のノウハウがありもっと早期発見できると思う」(円城寺氏)

現行の救急体制では、指令センターからの音声による指示をもとに救急隊員が歩いて捜索する

一方、ドローンの“鳥の目”を使って空から捜索した場合では、平均15分で傷病者の発見に至った。この比較検証でのドローンの使い方は、現場付近でドローンを飛ばして、ドローン操縦者がコントローラの画面上で傷病者を見つけて指令センターに連絡、センターから現場隊員に位置を知らせるというもの。現場上空にドローンを待機させて、ドローン自体を目印にして隊員たちを誘導した。

「このドローンの使い方には課題がある」と円城寺氏。

ドローンを使って上空から傷病者を捜索

スマートグラスで救急隊員を現場に誘導

今回の実証の使い方では、ドローンからの映像が操縦者の手元のコントローラでしか見られない。操縦をしながらディスプレイ上を目視で捜索するのは難易度が高く、効率も悪い。そこでEDACでは別途伝送システムを構築して、ドローンの空撮映像を消防指令センターに送り、センターの職員が一緒に捜索する仕組みも開発している。さらに、空から傷病者を発見したあと、センターから救急隊員を現場に誘導するためにスマートグラスを使うことも検証しているそうだ。救急隊員の視野上に矢印を表示して道案内をしたり、救急隊員の視野をセンターと共有して傷病者の状況を把握したりといったことが可能になる。

ドローンの映像を消防指令センターに伝送し、現場と共有するシステム

また、空からの視点では木の陰に隠れた傷病者を探しにくいという問題がある。これについては、「大型の親ドローンから、森の中を飛べるような小型ドローンを現場に投下して捜索するようなことに取り組んでいる」(円城寺氏)という。「法律的に、ドローンがドローンを投下することは許可されないが、まずは今あるものを組み合わせてできることを検討している」(円城寺氏)

森の中を捜索できる小型ドローンも開発中だ

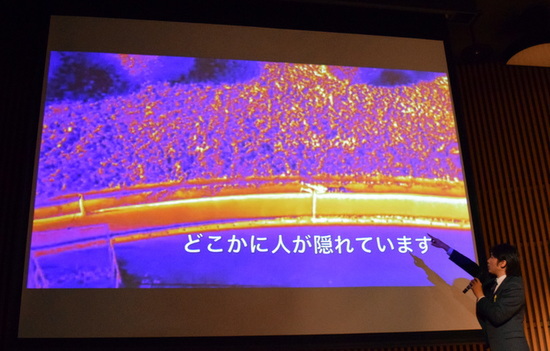

現在EDACでは、ドローンにサーモカメラを取り付けて、夜間など視界が悪い状況でも温度差で人を捜索できるシステムの研究を行っている。ドローンとセンサー、さらに画像処理技術を組み合わせれば、人の能力を超えた捜索が可能になるだろう。

ドローン取り付けたサーモカメラの映像

熊本地震の教訓、日頃使っていないテクノロジーは有事に役立たない

EDACは、主に九州を拠点に活動している。九州では、2016年4月に震度7を2回観測する熊本地震が発生。死者178人、重軽傷者2624人の人的被害をもたらした。行政、医療、災害時ドローン活用の専門家であるEDACのメンバーもそれぞれ、熊本地震の現場で対応にあたっている。

被災地の医療体制は、震災発生直後ただちに「熊本DMAT(熊本県災害派遣医療チーム)」が組織され、さらに県外DMATも派遣されるなど、迅速に整えらえた(DMAT:Disaster Medical Assistance Teamとは、災害発生直後48時間以内に活動できる機動性をもった災害派遣医療チーム)。

一方で、今後の課題として残ったのは、災害対策本部がDMATなどの外部組織を指揮するための「広域災害救急医療情報システム(EMIS)」が急性期に有効利用できなかったことだ。EMISは、医療機関側から施設の被災状況や受入患者情報を入力して、災害対策本部で集約するものだが、熊本地震の際にはEMISへ情報を登録した医療機関が53.7%にとどまった。システム操作方法の未習熟により、せっかくの仕組みを有効活用できなかったのだ。

この教訓から、円城寺氏は「どんな便利なテクノロジーがあっても、平時に使っていないものは災害時に使いこなせない。われわれは、ドローン、IoT、クラウドなど命を守るための武器を手にした。この武器を使わない手はない。有事に備えて、日頃から使っていくべきだ」と強調した。

熊本地震の際、円城寺氏は佐賀県庁職員として被災地に滞在し、佐賀県職員を熊本県に派遣するコーディネート業務を担当していた。佐賀県庁といえば、全職員にiPadなどのモバイル機器を配布して、役所としては珍しいテレワークやビデオ会議を取り入れていることで有名だ。「日常業務でモバイルワークをしているため、被災地に派遣した職員からも速やかに情報が入り、災害支援業務は効率的に遂行できた」(円城寺氏)。

テクノロジーで救える命を増やすためには、テクノロジーの進化や医療行政・法律の整備と同時に、役所、医療機関を含むより多くの組織の仕事にITが使われることが重要ということだ。円城寺氏らEDACの挑戦は続く。