JAWS-UG中部・北陸勉強会レポート 第13回

5トラック40本近いセッションでAWSの魅力を幅広くカバー

ライター重森が体験したJAWS Festa 東海道 2016熱狂の1日

2016年10月24日 11時00分更新

15時~:イマドキの学生はそこまでヤるの!? 大人が驚かされたワークショップ

会場を提供してくれた名古屋工業大学に、クラウドインテグレーションの実態を伝えるワークショップ。システム開発の現場でどんなことが起きているのかを知ってもらうことで、エンジニアを目指す学生により明確な展望を持ってもらおうーーそんなワークショップを予定していたのだと思う。筆者もそのつもりで取材に臨んだ。ところがどっこい、最新事情について学ぶことになったのは、開発の先端にいるはずの大人の方だった。

工業大学だけあり、プログラミングをするような団体はいくつかあるようで、C0de、コンピュータ倶楽部、OthloTechで活動する学生が、それぞれにどのようなことに取り組んでいるのかプレゼンテーションしてくれた。それは私たちの想像を上回る、大人顔負けの内容だった。

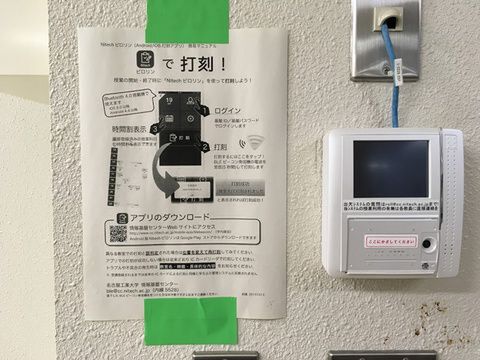

たとえばC0deは各教室の入退室システムをスマートフォンに対応させ、コンピュータ倶楽部では2ヶ月に1度8時間で1本のゲームを作るハッカソンを実施し、学校の枠を超えて活動するOthloTechは学生エンジニア、学生デザイナー向けの勉強会を学生だけで運営していた。

学生が開発したアプリが出席確認に使われている(教室入口に設置されていた機器とアプリの説明)

学生からの発表が終わったところで、タイミングよく会場に入ってきたのが、mizuderuの開発に参加した菊川 稀玲さん。彼も崇城大学の情報学部に属する現役の大学生だ。最近は県警のサイバー防犯ボランティアとして、Twitterを監視して危険な投稿を自動チェックするアプリケーションを作成、提供している。

こんな有能な学生たちの発表の後に登場した本来の主役は、cloudpackのエヴァンジェリストである後藤 和貴さん、鈴木商店の山田 真也さん、サーバーワークスからは“ぎょり”こと永渕 恭子さん、そしてスカイアーチネットワークスの浅尾 元さん。とばっちりのように、会場にいたクラスメソッドの佐々木 大輔さんも引っ張り出された。

学生の発表が予想以上に本格的だったのでタジタジの大人たち

それぞれの企業で取り組んでいることなどを紹介したものの、前半の学生たちの発表内容にすっかり気圧されてしまった面々の言葉はいつもより力なく感じた。学生たちにいろいろと質問したために、時間もほとんどなくなっていた。

「正直、俺らの方が学生のみんなに聞きたいことがいっぱいあるもんな」(鈴木商店 山田さん)

「えっと、このあとサポーターエリアでコーヒーを飲みながら情報交換しましょう」(cloudpack 後藤さん)

という訳で、若者のパワーがすごいことを実感したワークショップは幕切れとなった。ちなみにサポーターエリアではサポーター企業がノベルティグッズを配布していたほか、コーヒーや茶菓が振舞われ、充電コーナーも設けられていた。さらにAWSカルタやAWS麻雀も用意され、セッション聴講に疲れた参加者の癒しの場となっていた。

16時~:クラウドネイティブなシステムは、運用も従来とは違う視点で考えるべき

運用監視について見直すべきと訴えたのは、「Monitoring in the Cloud クラウドネイティブなAWS監視とモニタリング理論」と題されたセッションを担当したDatadog Inc.の服部 政洋さん。

Datadog Inc. 服部 政洋さん

「オンプレミスのアーキテクチャをそのままクラウドに移植するケースでは、従来通りの監視手法でも問題はありません。しかしクラウドネイティブなシステム、モダンアーキテクチャを使うのであれば、運用監視についても新しい手法を取り入れるべきです」(服部さん)

勘と経験に頼らない問題分析ができるように、メトリクスを構造化し、集計した情報を可視化してダッシュボードを作り込むことなどが大切だと服部さんは語った。

職場の環境改善に具体的効果あり!? トイレのIoT化にリキむ中村さん

サーバーワークスの中村 悟大さんは、「トイレで学ぶ、IoTの仕組み」と題して、IoTを活用した実践的な取り組みを紹介してくれた。それは、フロアのトイレの個室がいま使用中かどうかわかるというもの。

「法律では、60人に1つ個室を設けなければならないそうです。40で2つのトイレある私の職場は規制をクリアしてはいますが、圧倒的に足りていないのは事実です。しかも私の席から遠いので、行ってみたら誰か入っていたので戻ってきた、というのを繰り返すのは無駄が大きいと思います」(中村さん)

サーバーワークス 中村 吾大さん

大きい用を足すための大きな課題の解決に、中村さんはIoTを駆使。その取り組み過程を赤裸々に開示してくれた。最終的に「トイレをslackで予約する」というところまで行き着いたが、それでもまだ課題は残っているという。

「個室が空いたよってslackで呼ばれて行ってみたら、slackを見てない別の人がすでに入っていたりするんですよね。でもこっちは空いたって言われてそこにゴールを定めているので……」(中村さん)

サーバーワークスのブログに「トイレ改善が最終段階に」というエントリが載るのが先か「漏らしてしまいました」というエントリが載るのが先か。中村さんの戦いは続く。

この連載の記事

-

第17回

デジタル

年末のJAWS-UG名古屋はre:Inventの振り返りLT(ただしLong Talk) -

第16回

デジタル

AWS IoTでトイレ予約システムを作った中村さんの戦い -

第15回

デジタル

CMSをフレームワークとして活用し、クイックスタートを実現しよう -

第14回

デジタル

クラウドはアジャイル開発本来の力を引き出し、エンジニアの在り方も変える -

第12回

デジタル

「マイル手帳」のバックエンドをServerless Frameworkで構築 -

第11回

デジタル

しずおかオンラインの榊原さん、VPC内のLambdaの苦労を語る -

第10回

デジタル

しずおかランチ開発で得たLambdaとElasticsearch連携時の認証テク -

第9回

デジタル

サーバーレス事例たっぷりのJAWS-UG東海道 in 浜松 -

第8回

デジタル

8月27日、JAWS-UG東海道 in 浜松に行きまーす! -

第7回

デジタル

10月22日は名古屋へ!JAWS Festa 東海道 2016の申し込み開始 - この連載の一覧へ