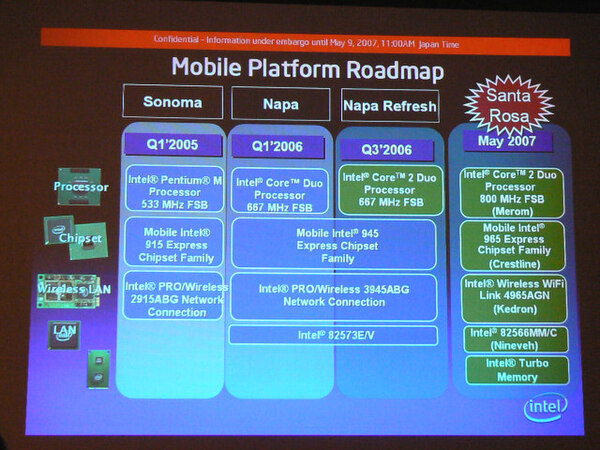

インテル(株)は9日、ノートパソコン向けの新しいプラットフォーム“Centrino Duoプロセッサー・テクノロジー”(コード名Santa Rosa)と、それを構成するCPUやチップセットなどを発表した。消費電力を低減する仕組みを追加したCPU、グラフィックス性能の向上したチップセット、IEEE 802.11nに対応する無線LANモジュールなど、さまざまな新機能が導入されている。搭載製品の一部はすでに発表されているほか、パソコンメーカー各社から順次発表されるもよう。

新たに発表されたCentrino Duoプラットフォーム(以下Centrino Duo)は、以下の3要素から構成される。

- CPU

- 800MHzのシステムバス(FSB)に対応するインテルCore 2 Duoプロセッサー

- ・Core 2 Duo T7700-2.4GHz、T7500-2.2GHz、T7300-2.0GHz、T7100-1.8GHz

- ・低電圧版 Core 2 Duo L7500-1.60GHz、L7300-1.40GHz

- チップセット

- モバイル インテル965Expressチップセットファミリー

- ・Intel GM965/PM965 Express+ICH8 M

- 無線LANモジュール(発表済み)

- ・Intel Wireless Wi-Fi Link 4965AGN/4965AG

これに加えて、フラッシュメモリーモジュールを利用した低消費電力化/HDD高速化システム“インテル ターボ・メモリー”がオプション機能として提供される。

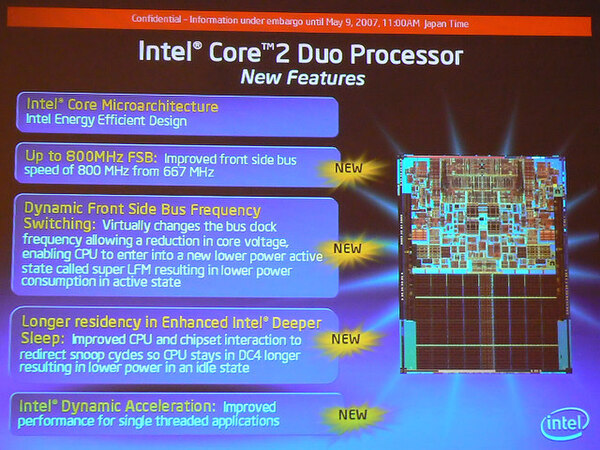

CPUは性能向上と低消費電力化

Centrino Duoを構成するCore 2 Duoプロセッサーは、コアアーキテクチャー自体は既存のCore 2 Duo(Merom)と同じであるが、パフォーマンスの向上と消費電力の低減が図られている。

まず、CPUとチップセットをつなぐFSBの動作クロック周波数が、既存の667MHzから800MHzへと向上。CPUとメモリー間のアクセス速度向上によるパフォーマンス向上が期待できる。しかし、バスクロックの高速化は消費電力の増大にもつながる。そこで新しいCore 2 Duoでは、“Dynamic FSB Switching”という省電力化の仕組みが導入されている。

新Core 2 Duoでは、CPUに200MHzの基準クロックが入力されて、それをCPU内部で数倍することでCPUコアの動作クロック周波数としている。Dynamic FSB Switchingでは、この基準クロックを半分の100MHzに下げることで、CPUコア自体の動作周波数を下げる。これにより、従来のCore 2 DuoではSpeedStepテクノロジーによる最低クロックが1.2GHzだったところを、さらに半分の600MHzまで下げる。インテルではDVD再生や音楽再生など、CPUパワーをそれほど必要としないアプリケーションなどに適するとしている。

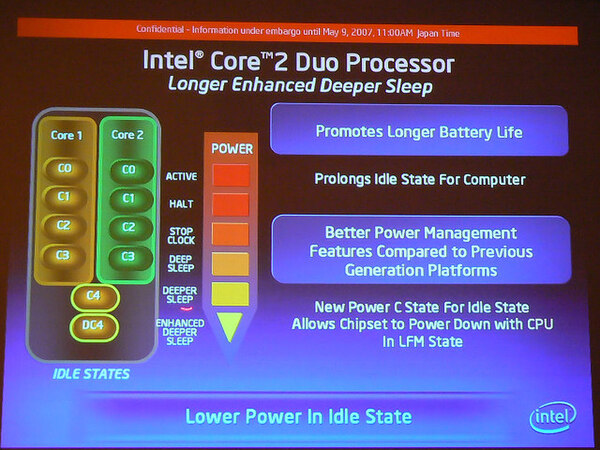

スリープ状態の消費電力をより低減する“Longer Enhanced Deeper Sleep”と呼ぶ機能も実装された。“Deeper Sleep”と呼ばれる“C4ステイト”よりも消費電力の少ないモードで、キャッシュメモリーの内容を保持しないなどにより、さらなる低消費電力を実現する。

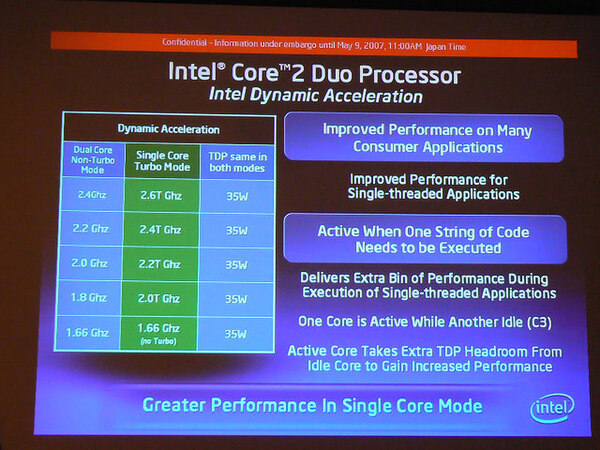

一方で、新機能の中では評価に窮するのが“Intel Dynamic Acceleration”と呼ばれるパフォーマンス向上のための機能だ。2つあるコアのうち片方をスリープ状態(C3ステイト)にして、もう片方のコアは定格よりも200MHz分オーバークロック状態で稼働させることで、シングルスレッドアプリケーションの性能を向上させるというものだ。オーバークロック状態でも、熱設計時消費電力(TDP)は代わらないという。

しかし、シングルスレッドアプリケーションの代表例に挙げられることの多いゲームでも、実際にはゲームの裏側ではOSカーネルやデバイスドライバーが忙しく動作している。片方のコアが暇を持てあますような状況はまずない。また、ゲーム自体のマルチスレッド化も進んでいる。理論上はパフォーマンス向上が可能なDynamic Accelerationであるが、実際のアプリケーションで効果を発揮する局面があるのかどうか、疑問な面もある。

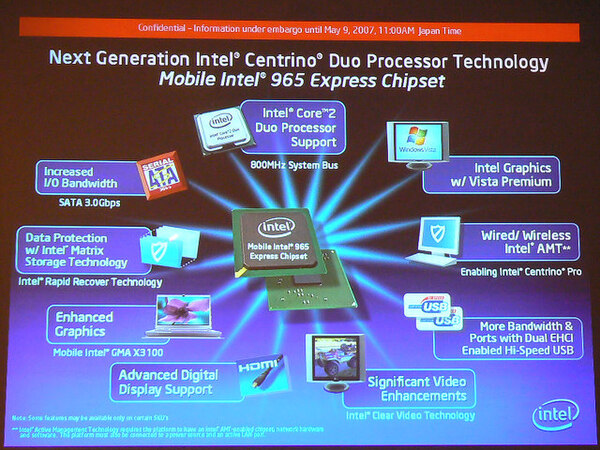

チップセットはグラフィックス性能の向上が主体

チップセットのIntel GM965/PM965 Expressは、デスクトップ用のチップセットである“Intel G965/P965 Express”のモバイル用である。新Core 2 Duoの800MHz FSBに対応するほか、既存のIntel 945GM/945PM Expressと比較して、グラフィックス性能が強化されている。

デスクトップ版G965の内蔵グラフィックス機能が“GMA 3000”と呼ばれていたのに対して、GM965の内蔵グラフィックス機能は、“Intel GMA X3100”と呼ばれている。変更点はモバイル向けの省電力機能にあるということで、グラフィックス自体の機能面では変更はないようだ。ちなみにGM965はDirectX 10には対応していない。ソフトウェア面での環境が整っていない点が理由と思われるが、将来の対応についても明言はされなかった。

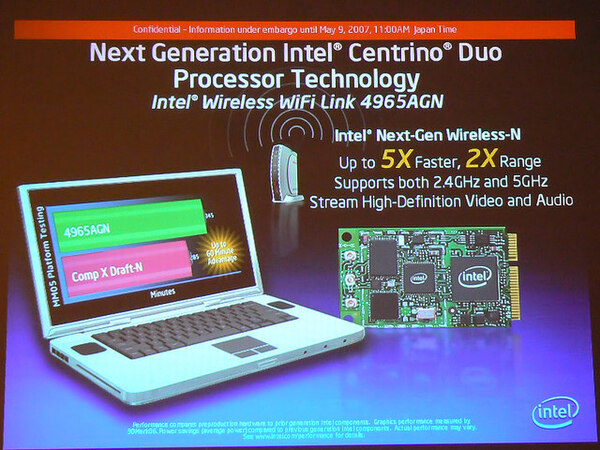

Draft N対応の無線LANモジュール

Centrino Duoの大きな特徴のひとつが、“Intel Wireless Wi-Fi Link 4965AGN”によって、高速無線通信規格“IEEE 802.11n”のドラフト仕様(Draft 2.0)をサポートしている点にある(IEEE 802.11a/b/gにも対応する)。同社では既存の無線LAN規格と比べて、“5倍の速さで2倍の到達距離”を実現するとしている。11nはまだ正式な規格ではないため、インテルでは無線LAN機器ベンダー各社と協力して、相互接続性の検証と検証済み機器の認定を行なう“Connect with Centrino”プログラムを進めるとしている。

11nを含まない“Intel Wireless Wi-Fi Link 4965AG”も提供される。また、既存のIEEE 802.11a/b/g/対応“Intel PRO/Wireless 3945ABG”と組み合わせた場合でも、新しいCentrino Duoのロゴ自体は取得可能とのことだ。

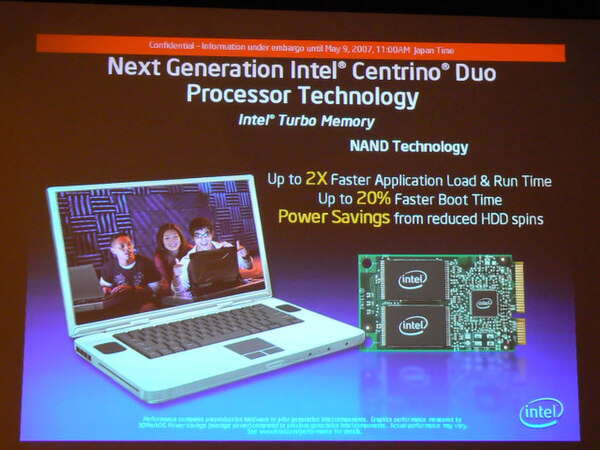

消費電力低減の鍵になるか? ターボ・メモリー

Centrino Duoで搭載されるまったく新しい機能が“インテル ターボ・メモリー”である。インテル製のNAND型フラッシュメモリーチップを512MBまたは1GB分と、コントローラー(Diamond Lake ASIC Controller)で構成され、これらをパソコン内部に搭載する。

ターボ・メモリーは、HDDへの読み書きキャッシュや、OS起動時に読み込まれるファイルの保存、そしてWindows Vistaに搭載されるフラッシュメモリーを使ったパフォーマンス向上機能“Ready Boost”に利用される。ターボ・メモリーをキャッシュとすることでHDDへのアクセスを減らし、消費電力の低減が行なえるほか、ReadyBoostによるパフォーマンス向上も期待される。インテルでは、アプリケーション読み込みにかかる時間が2倍高速に、OSブート時間が20%短縮されるとしている。

ターボ・メモリーのフラッシュメモリー領域は、あらかじめキャッシュ用領域とReadyBoost用領域に区切られており、同社によれば、その割合をユーザーが変更することはできないという。そうなると、ターボ・メモリーの少ないフラッシュメモリー容量で、ReadyBoostによるパフォーマンス向上が実現できるかという疑問が湧く。

マイクロソフト(株)では、ReadyBoost用フラッシュメモリーとメインメモリーの容量比を、“メインメモリーの2倍”が推奨としている。メインメモリーが512MB、ターボ・メモリーが1GBであれば、理論上はメインメモリー以上のフラッシュメモリー容量を、ReadyBoostに割り当てることも可能となる。しかしWindows Vista搭載パソコンではメインメモリー1GB搭載が標準的な現状では、ReadyBoost用途としてのターボ・メモリーの効果は、あまり期待できないかもしれない。HDDキャッシュによるパフォーマンス向上と消費電力低減効果に期待するのが妥当と思われる。

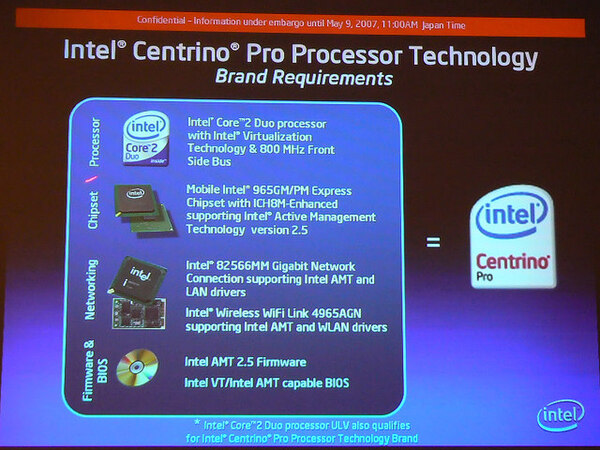

このほかにもCentrino Duoでは、企業向けノートパソコン用プラットフォーム技術“Centrino Pro プロセッサー・テクノロジー”にも対応する。Centrino Pro対応となる条件はやや厳しく、Centrino DuoのCPUやチップセット、関連ソフトウェアに加えて、無線LANは4965AGNを、有線LANモジュールにGigabit Ethernet対応の“Intel 83566MM”を選択する必要がある。