〝推し活〟がつないだ絆。同志と共に精神科に特化した訪問看護で起業した看護師の挑戦

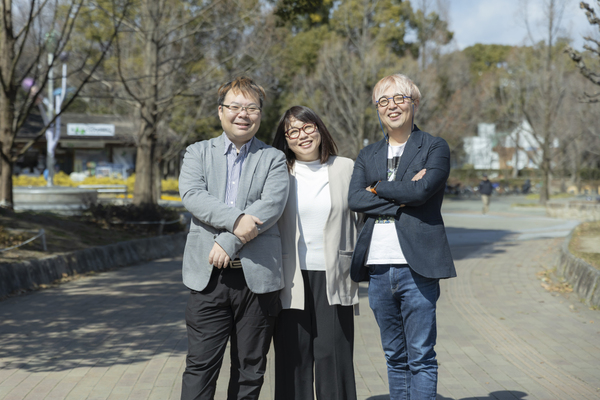

「看護師は、病院で働くだけじゃない。もっと自由で、自分らしい看護のかたちや働き方があっていい」。そう話すのは、大阪市で精神科に特化した「訪問看護ステーション くるみ」を立ち上げた中野誠子さん。精神科病院にはじまり、重症心身障害児施設に看護学校、訪問看護まで、看護師として歩んできたキャリアは20年以上にもなるが、実は病院に勤務していたのはわずか4年ほど。その背景には中野さんが看護師でありながら、「子どものころから病院が嫌い」という衝撃の事実も。そんな彼女が40代で、同じ志を持つ推し活仲間である石森寛隆さん、濱𦚰直行さんと共に果たした起業というライフシフト。日々の対話を大切にしながら、誰もがその人らしく生きられる社会を目指して、いまも一歩一歩、現場から変化を起こすべく奮闘している。

すべての画像を見る場合はこちら看護師を志した原点は中学時代の入院経験。新人時代にかけられた患者の言葉が、今も支えに

1980年に熊本県で生まれた中野誠子さんが看護師を志すことになったのは、中学2年生の時。バスケットボール部の練習中に目の下の骨を折るという大怪我を負い、約1か月間入院したことがきっかけだった。

「とても素敵な看護師さんに出会って、その仕事ぶりに感動。彼女を見ているうちに、私も看護師になりたいと思ったんです。退院後には、それまで考えていた進路を大きく変更して、看護の道を目指すことにしました」

鹿児島県にある鳳凰高等学校衛生看護専攻科に進学した中野さんは、2001年に卒業すると、20歳で兵庫県神戸市の精神科病院に入職。当時、九州から神戸に出てきたばかりだった彼女は、初めて耳にする関西弁や、教科書にはない実際の現場に戸惑いを感じることの連続だった。

「学校で学んだ以外のことが多く、心が折れそうになっていました。そんなある日、ひとりの患者さんに呼ばれて病室に行ったんです。するとその方から『しんどいやろ、大丈夫か?』という言葉が。その瞬間、涙があふれて、患者さんの前なのに泣いてしまったんです。

なぜわかったのかたずねると、『私はあなたが生まれる前から鬱なの。鬱のプロだから、しんどそうな人のことはわかるよ』と。最後には『あなたは大丈夫、立派な看護師になれる。私が保証する』とまで言ってくださって…。この言葉が、今でも私を支えてくれています」

その後、4年間務めた精神科病院を退職。次のステップを考えるなかで、ふと中学時代のある記憶がよみがえる。保健委員をしていた彼女は、〝看護の日〟の行事で療育園を見学する機会があったという。療育園とは、障がいや発達に特性のある子どもたちを対象に、医療的なケアやリハビリをしながら、日常生活の支援を促していくための施設だ。

「そこで働く職員さんも、利用者さんも、みんな笑顔だったのがすごく印象に残っていて。あんなに楽しそうに働ける場所があるんだってことを思い出し、重症心身障害児施設に入職を決めました。医療的ケア児の多い病棟で、呼吸器の管理や点滴などの処置を行うほか、重度の知的障害を持つ子どもたちの療育支援に携わっていました」

施設でさまざまな経験を重ねるなかで、認定重症心身障害児者看護師の資格を取得。その過程で特定の領域での専門性を深められたと共に、看護全般について学び直す機会も得た。そして、自身の〝教育〟との関わり方に疑問を抱くようになったという。

「現場ではスタッフに指導することも多かったのですが、果たして今のやり方で本当に正しいのか?と感じることがでてきて。もっと〝教育〟の面でも学びを深めたいと思うようになったんです。そこで信頼していた先輩に相談しところ、『だったら、いっそ看護学校で教えてみたら?』と勧められて。それだ!と思って、今度は〝教育〟の現場に飛び込みました」

2014年、看護学校に入職した中野さんは、精神科看護の領域責任者として全学年の授業を担当。基礎看護学を受け持つ1年生の担任を務めることも多かったという。そして日々、学生たちに向き合ううち、彼女の中で次第にある気持ちが膨れ上がっていく。

「看護の楽しさを学生に伝えながら、自分自身ももう一度、現場で看護師として働きたいと思うようになって。じゃあ、どこで働くかと考えた時、病院という選択肢はまったくありませんでした。

実は私、看護師として長年働いているのですが、子どものころからずっと今も変わらず〝病院という空間〟が嫌いで(笑)。患者として白衣を着た医師と面と向かって話すのも苦手ですし、なんか緊張するというか」

そう話す中野さんが看護学校を退職したのちに選んだのは、精神科を専門とした訪問看護という道だった。新たな挑戦となる訪問看護の現場だったが、初めて一人で利用者のもとを訪れた際、思いもよらぬ壁に直面する。

「利用者さんから『あなたの声と存在が無理』って言われてしまって。その場では『そうだったんですね』と自然に返したんですが、その一言が日を追うごとに重くのしかかってきました」

「自分はこのまま看護師を続けてはいけないのではないか…」「私の存在自体が誰かの迷惑になるのかもしれない」。そんなふうに考えるまで、一時は思い悩んだという。

「でも、そのやりとりを何度も振り返りながら、『あなたの声と存在が無理』という言葉を利用者さんの〝思い〟としてしっかり受け止めるようにしました。その方にとっての〝思いや苦痛〟は確かにそこにあるんだと。

〝相手の感情を、自分の価値観で考えない〟ということ。相手の苦しさには、きっと理由がある。そう考えられるようになったことで、気持ちが楽になりました。この経験は今でも人と関わるうえでの大事な土台になっています」

さまざまにキャリアを重ね、40代を迎えてからの転職。新しい職場では日々、「こうしたらもっとよくなるのに」といった、中堅ならではの思いや悩み、不満などが次々に湧き上がっていた。ちょうど同じころ、看護師として中野さんと20年以上の付き合いがある濱𦚰直行さんも、別の訪問看護ステーションで働いており、同じような問題意識を抱えていたという。

ある日、共通の友人である石森寛隆さんを交えて3人で食事をしている時のこと。看護師2人の話を聞いていた石森さんが、「そんなに思うことがあるなら、自分たちでやったらいいやん」と放ったひと言が、すべての始まりだった。最初は冗談かと笑い合ったものの、半年後、石森さんが訪問看護ステーション設立から5年分の事業計画を持参してこう言った。「3人なら絶対大丈夫。やれると思う。どうする?」と。

「突然のことに驚いて、しばらく考えてから『じゃあ1年後にやろうか』と返したんです。そうしたら石森は即座に『1年後じゃ遅い。今やるしかない』ときっぱり。現在の訪問看護が取り巻く環境のことなどを説明してくれ、やるなら今だと」

石森さんの熱意に動かされ、「じゃあ、がんばってみよう」と腹をくくった中野さんと濱𦚰さん。起業に向けて、3人で動き出した瞬間だった。

看護師である濱𦚰さんと中野さん、当時IT企業の経営者だった石森さん。3人をつないでいたのは〝Mr.Childrenが好き〟という共通点だった。もともと看護師仲間で共通の趣味を持っていた濱𦚰さんと中野さんが、オフ会を通じて石森さんと意気投合。以来、10年以上にわたり、〝推し活〟仲間としてライブや食事を一緒に楽しんできた。

半年でのスピード起業。ぶつかり合いながらも〝言葉を尽くした時間〟が今につながった

起業を決断してからわずか半年後の2022年7月、精神科専門の「訪問看護ステーションくるみ」を運営するための「株式会社MakeCare」を共同で設立。中野さんが代表取締役社長、濱𦚰さんが代表取締役専務(現取締役COO)、石森さんが執行役員(現代表取締役CEO)に就任した。

「起業を決めたその日から毎日、2~3時間におよぶミーティングをしています。それは今でも続けています。事業の方向性はもちろん、それぞれの思い、価値観のすり合わせ、運営面での細かな対応など、とことん言葉を交わしてきました。喧嘩もたくさんしたし、正直しんどい時もあったけど、それでも向き合い続けてきたからこそ、今があると思っています」

現在、「訪問看護ステーションくるみ」では、精神科に特化した訪問看護を提供。精神科の医師からの指示書に基づき、利用者の自宅などを訪問して看護を行う。また、発達障害のある子どもに加え、新たに重症心身障害児や医療的ケア児の受け入れもスタートした。さらに本人だけでなくその家族に対するケアも行うなど、対象とする支援の幅も少しずつ広がっている。

「最初のうちは3人だけだったので、社長業から事務仕事、そして訪問まですべてをこなし、帰りが深夜になるような日々の連続でした。スタッフが少し増えてからも、人手が足りない場面ではつい、『自分がプレイヤーとしてがんばればなんとかなる』と仕事を背負い込みがちに…。

ところがある日、スタッフに残業をさせたくない一心で、無理をしてでも訪問先を回っていた私を見かねた石森がこう言ったんです。『それじゃ、なんの解決にもならないよ』と。その言葉でハッと気づかされたのです。〝ほかの人にお願いして断られたら嫌、だったら自分がやった方が早い〟という考えではだめなんだと」

石森さんの助言で中野さんは「自分が倒れても、会社がまわる仕組みをつくることが必要だ」と、意識と働き方を大きく切り替えることができたという。これを機に訪問に出る頻度こそ以前より減ったものの、今でも現場には積極的に足を運んでいる。

「現場でしか見えないことがたくさんあるので」と語るとおり、日々の現場感覚を大切にしながらも、組織全体を支える役割へとシフト。現在は30人以上にも増えたスタッフの教育やメンタルケアのほか、代表としての広報活動や取材対応、会社運営に関する業務を幅広く担っている。

まだまだ「くるみ」は発展途中だと前置きしつつも、「利用者から再依頼が入るようになったころから事業が軌道にのってきたと実感できました」と語る中野さん。今回起業したことについて、1人ではなく3人だからこそよかったのはどんなところか聞いてみた。

「石森はロジカルな思考と経営の経験を持ち、また精神疾患を抱えているので当事者としての視点も大切にしてくれます。濱脇は冷静かつ慎重派で、勢いで動きがちな私や石森のストッパーになってくれる存在。そして、私はやると決めたら一直線の猪突猛進型。困難があってもやってみないとわからないし、やりたい気持ちがあるならやるタイプ。

こんなふうに三者三様で、考え方や価値観も得意なことも異なります。だから3人で話し合うことで、一人では出せない答えにたどり着けているのではないでしょうか。時には喧嘩もします。でも、信頼している2人だからこそ、相手の言葉に耳を傾けられるし、受け入れられる。こうして意見をぶつけ合って前に進めるのが、3人でやっていてよかったことだと思います」

そんな中野さんはこれからの課題として、精神科訪問看護のことをもっと多くの人に知ってもらい、必要な人に必要なケアが届く仕組みをつくっていくことが大切だと考える。そうすることで最終的に社会保障費の削減につながるよう働きかけていきたいという。

「精神科看護の楽しさをもっと多くの人に伝えていきたいなとも思っています。また、〝目の前にいる人との対話〟を大切に、利用者さんの望む生活に寄り添える支援のあり方を、次の世代につないでいきたいです」

ライフシフトをしてからの今を、「幸せしかありません。毎日起こることすべてが幸せです」と語る中野さん。最後に、これからライフシフトをしたい人、看護師としての独立を考えている人に向けて、こんなメッセージをくれた。

「何かを始めようと思う時、『私にできるかな?』『怖いな』って思うのは当たり前のこと。でも、そんな時は自分に問いかけてみてください。『これをやらなくて、後悔しない?』と。私自身、3人で会社や訪問看護ステーションを立ち上げる時、不安しかありませんでした。

でも、それと同じくらい『自分でやったらどうなるんだろう?』という希望もありました。じゃあ、どうすればいいのか。それは自分で一歩を踏み出す勇気を持つことです。踏み出さなければなにも始まりませんが、一歩踏み出したら自然と前に進んでいきます。

失敗してもいいのではないでしょうか。看護師は病院で働くことだけがすべてじゃありません。看護師の資格を持っていて、やりたいことがあるなら、自分でやってみませんか?あなたの力を必要としている人が、きっといるはずです」

すべての画像を見る場合はこちらこの記事の編集者は以下の記事もオススメしています

-

ライフシフト

移住して見つけた、理想の暮らしと生き方。町の恵みを活かしたミネラルコスメで起業 -

ライフシフト

演劇×旅行で観光地を活性化!どん底から這い上がり、地域と人をつなぐ仕掛け人に -

ライフシフト

20年越しの夢を実らせるために!50歳を目前に国家資格を取得して鍼灸と薬膳のサロンを開業 -

ライフシフト

乾杯で人と地域をつなぐ!生まれ育った小さな町にUターンしてクラフトビールの会社を起業 -

ライフシフト

銀行員からフローリストへ。フランス留学というチャレンジで花開いた新しい生き方 -

ライフシフト

勇気と覚悟を持って66歳で起業家に!発酵食品がくれた、人生をもう一度歩き出す力 -

ライフシフト

好きなことが導いた出会いのバトンリレー、つむいだ縁を大切にカメラマン&講師として起業 -

ライフシフト

自然と生きて、香りを紡ぐ。ホテル女将の経験が導いたフレグランスデザイナーとしての道 -

ライフシフト

会社員からフリーランス広報へ。そしてペン字との出会いで開いた新たな扉 -

ライフシフト

〝知多藍〟を知多半島の新たな産業に!会社員からの転身で藍染職人という道を邁進 -

ライフシフト

幾度となくぶつかった壁、トライアンドエラーを重ねて金沢きっての水引体験教室へと成長 -

ライフシフト

売り上げビリの営業職から起業家への逆転ストーリー。強みを見つけて手に入れた〝自分らしい働き方〟 -

ライフシフト

ほかにないなら自分で作るしかない!会社員からの起業で女子キャンプブームの立役者に -

ライフシフト

獣医師としてつかんだ起業という選択。猫と人が共に幸せに暮らせる未来を目指す -

ライフシフト

苦労も失敗もすべての経験を糧にして切り拓いた時短家事アドバイザーとしての道 -

ライフシフト

愛犬との出会いが導いた明るい未来。引きこもりを経てペット専用WEBメディアを開設 -

ライフシフト

エンジニアから陶芸作家へ、何度も訪れた人生の転機を乗り越えて新しい道を模索