親なら知っておきたい人気スマホアプリの裏側と安全設定 第216回

若年層ほど口コミを信用している

消費者庁調べ「シニアは報道&公式、若者はSNSが情報源」価値を感じるものに消費する傾向

2023年04月25日 09時00分更新

「自分に価値あること消費」が多数派

契約や購入時にトラブルに遭った方は多いだろう。トラブルはどう避ければ良いのか。消費者庁の「令和4年度第5回消費生活意識調査結果」(2023年4月)を見てみよう。

おすすめの関連記事

この春から気をつけたいセキュリティの基本

契約や購入時の性格や考え方について聞いたところ、「自分にとって、価値があるかが最優先事項である」が「当てはまる」(「とても当てはまる」「やや当てはまる」の合計)と回答した人が58.1%と最多に。次いで「話だけでなく、実物(儲かっている証拠など)があれば信用する(30.8%)」だった。

最近の消費は、自分にとって価値があるものにはコストを掛ける人が多い傾向にある。ただし、札束写真やデータなどの「儲かっている証拠」は偽造できるため、それだけで信用するのは注意が必要だ。

また、「友人や家族からの紹介なら信用できる」「周囲(口コミ含む)の情報を信じてよい」「商品や契約内容よりも販売員との関係性を重要視する」など、人が関係する回答は、若年層ほど「当てはまる」といった肯定的な回答の割合が高かった。

こちらも詐欺師などは最初はすごく親切なことが多いため、人間関係だけで信用するのは気をつけてほしい。

シニアはニュース報道、若者はSNSが情報源

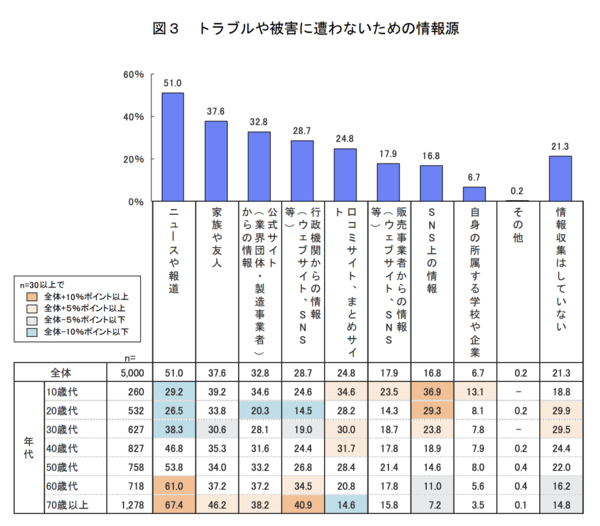

トラブルや被害に遭わないための情報収集について聞いたところ、年代ごとに情報源が異なった。

60、70代などは「ニュースや報道」から情報を収集する割合が高い。「家族や友人」などの身近な人物に頼るほか、「公式サイト(業界団体・製造事業者)からの情報」「行政機関からの情報(ウェブサイト、SNSなど)」のネット情報も上手く活用している。

一方、10〜30代の若者層は「SNS上の情報」から情報を収集する割合が高い。そのほか、「口コミサイト、まとめサイト」「販売事業者からの情報(ウェブサイト、SNSなど)」といったネット上の情報が多くなっている。

偏った情報源だけに頼ると、偽の情報に踊らされる可能性がある。トラブルや被害に遭わないためには、様々な情報源を参照するといいだろう。情報を伝える側は、被害が多い年代に合わせて情報を発信する場を変えると効果が高そうだ。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト、成蹊大学客員教授。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

この連載の記事

-

第266回

デジタル

6~9歳の5人に1人はSNS投稿・動画撮影経験済み。小学1~3年生が配信する例も -

第265回

デジタル

11~15歳の6人に1人はネットいじめを経験している -

第264回

デジタル

タイパを求め10代は倍速視聴・ながら視聴で生活の質を上げている -

第263回

デジタル

災害時に情報発信・拡散したことある人が2割もいる -

第262回

デジタル

「スマホ育児は良いこと」が8割。子どものスマホ利用は当たり前の時代に -

第261回

デジタル

板書は撮影、スクショがメモ代わり。中高生の勉強法は理想の紙×デジタル使い分けかも -

第260回

デジタル

意外!? 子どものスマホ所有開始年齢が10.6歳で下げ止まり -

第259回

デジタル

5年で新聞は減少、ネット・SNSが大幅増。ついにシニア層でも変化が! -

第258回

デジタル

炎上スピード増速中! 炎上最多はTwitter(X)、何気ない発言・写真も原因に -

第257回

デジタル

子どもの4人に1人はゲーム課金経験あり、SNS原因でけんかも -

第256回

デジタル

災害時に情報収集しやすいオススメTwitterアカウントはこちら! - この連載の一覧へ