日本は“貧乏にわざわざ向かうのか?

「デジタルデバイド」という言葉は、日本ではネットやコンピューターを"使う人"と"使わない人"の断絶というような意味で使われがちである。しかし、この言葉は、本来、ネットやコンピューターを"使う人"と"使わない人"の間に生ずる"経済格差"のことまでを述べたものだ(NTIA=米国商務省電気通信情報局が1995年に公開した調査報告書)。ひとことでいえば、「デジタルを活用しないと人も国も貧乏になる」と言っている。

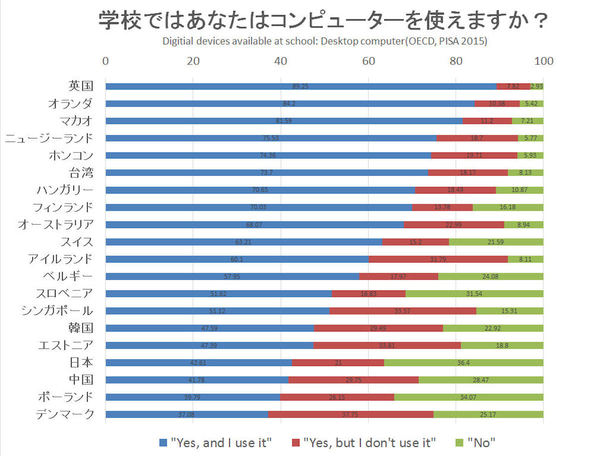

PISA(OECDの学習到達度調査)の結果について、2回にわたって紹介したが(日本の子供は賢いがコンピューターが使えない、OECD、PISAの結果をみると日本はもはや“オタク”ですらない)、日本の子供たちは世界的に見てもコピューターやネットを使っていない。以下は、数学・読解力・科学の成績の良かった国々とのコンピューターの接触度をグラフにしたものだ。利用度としては、最低クラスという程度だが、学習に活用しているかではほとんどの設問で最下位となる(PISA調査国内での話だが=前回記事参照)。

OECDが子供たちの学力を調査するのは、10年後、20年後の経済活動を考えてのことだろう。PISAを実施する目的としては、「教育方法を改善し標準化する」とあるが、子供たちの"学力"というのは"ヒト"という経済リソースの埋蔵分のようなものだからだ。ところが、20世紀における内燃機関や電気回路にあたるキーテクノロジーは、いまやネットやデジタルに移ってきている。

私が、経済学者の野口悠紀雄氏さんと共著させてもらった『ジェネラルパーパステクノロジー』(アスキー新書)は、 “デジタル”が新しい世紀を形づくる汎用技術(general purpose technology)だと述べたものだ。野口悠紀雄氏によると、'91年の旧ソ連崩壊は、まさにデジタルテクノロジーの社会への浸透の遅れが大きな原因の1つだった。社会主義の政治体制が、オープンで分散的なコンピューターネットワークを受け入れにくかったことも背景にあった。

極端な話をすれば、子供たちがネットやコンピューターに圧倒的に触れていないという日本の現状は、旧ソ連崩壊を連想させるほど危ういものに見える。

一方、いまから30年も前のものだが、北海道大学の青木由直教授(現名誉教授)が書かれた『中国パソコンの旅』(エム・アイ・エー刊)という本がある。1987年、日本ではNECのPC-9801シリーズが売れまくり、一太郎などのビジネス用ソフトが本格的に使われはじめた頃である。

当時は、中国へのお土産は電卓が喜ばれたというくらいだから、中国のコンピューター事情は著しく遅れていた。ごく一部でIBM PC互換機の生産が、細々ながら始められていたとある。ところが、この本の表紙には「電脳大国を目指す中国の素顔」と、帯には「電脳大国を夢見る」とも大きく書かれている。1980年代の終わりころに、中国の指導者たちは、日本のはるか後方にいる中国のコンピューターやエレクトロニクス産業を、将来的には世界のトップレベルにすると明確なビジョンを示していたのだ。

それを実現するために、彼らは何をやったのかというと「コンピューター教育へかなりの投資が行われている」と書かれている。中国には「百年樹人」ということわざがあるそうで、そのためには人材をじっくり育てることが重要だというわけだ。

ひるがえって、2017年のいま、中国は世界のコンピューターを製造しまくっている。スーパーコンピューターのTop500で首位を取るようにもなったし、百度のディープラーニング技術は世界的にも注目されている。AllWinnerの64ビット・クワッドコアという最新スマホなみのCPUが数百円などは、我々の生活や身の回りのものを大きく変えうると私は思っている。DJIのドローン技術に対して、米国の注目企業3D Roboticsもコンシューマ市場で戦うのをあきらめた。

中国のデジタルが世界のトップレベルか否かは置いておくとして、いま日本の子供たちは100年かけて人を育てるというような境遇には置かれていないように思う。なにしろ、学校や家庭でのネットやコンピューターの利用率が世界で最低レベルである。しかし、だからといってこれを「終わっている」とは言いたくないものだ。ではどするのかというと、チャンスは「プログラミング」にあると思う。

「すべての仕事はプログラミング化すべき」である理由

前回の記事で、私は、PISAの結果データをどのように加工したかについて伝えたいと書いた。なぜ、そんなことを書いたのかというとプログラミングについて話をしているときに、いつもではないが意識を共有できていないことがある。たとえば、プログラミング教育のメリットとして、しばしば「論理的思考力が身につく」などと書かれていたりもするのだが、どうも私にはシックリこない。

もちろん、論理的思考がないとプロクラミングできないから、この点にケチを付けるのは限りなく言いがかりに近いのだが、プログラミングを学ぶことで得られるものは、もう少し別のところにある。そのモヤモヤモヤは、具体的にプログラムを紹介するのがいちばん分かりやすいと思ったからだ。とはいっても、この流れなのでコードまで紹介するのは別に機会にまわすことにする(「人生のたいていのことはPythonでできる?」の続編を予定)。

PISAのアンケート結果の集計といっても、日本の一般的な学級の成績を集計するのと基本的には変わらない。エクセルの表でいえば、縦(行)に学級名簿よろしく生徒の名前が並んでいて、横(列)に国語、算数、理科、社会のテストの点が並んでいるような感じである。ただし、PISAの場合には、縦(行)が72カ国の54万人の生徒たちぶんが延々と続いていて(氏名など個人情報は含まず国番号などが入っている)、横(列)は、600以上の設問項目の選択結果などのデータが、これまた延々と続いている。なんとも、壮観な世界規模の成績一覧表を手にしたとイメージしていただきたい。

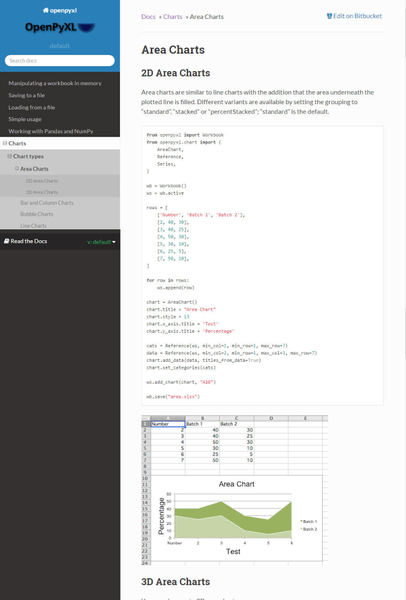

単純な縦集計と棒グラフの作成なので、社会人1年目のビジネスマンでもやっている作業だが、これを私は、Pythonというプログラミング言語を使って200行ほどのプログラムのコードを書くことで行った。おらそく、同じことはエクセルに付属のVBAでもやれるはずだが、私の場合は、Pythonの勉強がてらやってみたのだった。なにしろデータが巨大なので画面上で操作するのは骨が折れそうではあるが、それがプログラミングしようと思った直接の理由ではない。

なぜ「わざわざ手でもできることをプログラムを書いてやった」のか? 理由は、次のようになる。

手作業でできることをプログラミングしてやる理由

1.間違いが少なくなる

2.やり直しが気楽に何度でもできる

3.他人がプログラムを読むことで正しい仕事の仕方をしたかわかる

4.いちど作ったプログラムは、次回のPISAでも、他の問題にも応用可能

5.コンピューターを使ってしかできないこともできる

「間違いが少なくなる」とか、「他人が見て正しい仕事かわかる」というのは物凄いことだと思うのだが、たぶん多くの人は「ふ~ん」という程度の反応しかないかもしれない。ふだん手作業でのエクセル操作に慣れていると、この部分が担保されていないことの危うさに麻痺しているからだと思う。

もちろん、ソロバン感覚でちょっとした集計をしたいとか、絶対に間違いようのない使い慣れたシートを使うのなら別だが、これだけ大きなデータを操作するとなると、構造はシンプルでも間違いが発生しやすくなる。集計後に間違いがないかを知る工夫はできるが、手による操作ではどこで間違えたかを特定しにくい。

料理は、プログラミングと少し似ていて、料理の「レシピ」が、プログラミングにおける「コード」に相当する。この2つに共通しているのは、必要な材料や、作業のやり方が、すべて洗い出されて列記されていることだ。これによって、「漏れ」という間違いが少なくなる。それだけなら、エクセル作業も、作業手順書などをあらかじめ書いてからやればいいでしょうというかもしれない。しかし、エクセルの手作業では人為的な操作ミスが生じてしまう“スキ”がある。それに対してプログラミングでは、コードは厳格に書かれたとおりにしか実行されない。

料理が失敗してしまったら(調味料の工夫で修正できないレベル)、もうそれは捨てるしかなくなってしまう。手作業のエクセル操作は、同じようにイチから出直すしかなくなってしまうことが多い。一度やった操作を、目を凝らしながら注意深くやり直すというのは精神的にも疲労をともないやすい作業だ。

それに対して、プログラミングでは「やり直し」が気楽に何度でもできる。

言い方を変えると完成版を作るまでは「失敗」が許される世界である。間違いが見つかったら、コードを修正して再度実行してやればよい。どこが間違っていたかコンピューターの力を借りて調べることもできる。再実行には、私のPythonのプログラムで、54万人分、200個以上のグラフの自動生成が数分しかかからない(工夫してあるからだが)。たしかに、プログラミングの間違いを探すのも大変ではあるのだが、仕事を改めて分解してみるという点である意味教育的でもある。

「ある人が書いたプログラムを、他の人が読むことができる」ことも、実はとても重要なことである。手作業での集計は、その過程をビデオで撮影しておいて第三者が確認するなんてことをしない限り、作業した本人がちゃんとやったか信用するしかない。重要なデータ集計を、そんな綱渡り的なやり方に任せきってよいのか? それに対してプログラミングでは、本人はもちろん、第三者が、いつでも何度でも正しい作業が行われたかコードを読むことで確認できる。

たぶん、プログラミングについて意識を共有できていないと感じるのは、ここまで述べた感覚を当たり前に感じるかどうかの違いなのではないかと思う。

コードを書いて(これはどこか脳を作るような感覚で楽しい)、そこに集中したらあとの実行はラクができる(単純作業は疲弊しますからね)、間違っていたらプログラムを直していく(これは成長させる感じがしていい)、そして、それを世界の人々と共有できる(オープンソースやGitHubなどの世界)。つまり、プログラミング的な思考というのは、もちろんいちばん根っこは論理的な思考なのだと思うが、コンピューターの力を借りて、しばしば論理的ではない人間が、よりまともな仕事ができるようにしようとする発想のことにほかならないのだ。

そして、いちばんいいのは「コンピューターを使ってしかできない仕事」ができたときがいちばん充実感があるし、みんなの役にも立てるというものだ。

プログラミングというのは、少しも大げさではなく「言語や文字が発明されて以来」の新しい“課題解決”のプロセスのはずである(当たり前だけど)。それは、プログラミング教育によって「論理的思考力が身に付きますよ」なんて、古臭いものではないとういことを言いたい。

ただし、このプログラミングという領域にプログラマーという特殊な人種だけがいることが、いささか問題なのだ(初期の“文字”が占い師や歴史を記述する役人など特殊な職業の人にしか使わなかったというほど高級な話ではないが)。だからこそ、「すべての人にプログラミング」という話になる。すべての仕事がプログラミングで行われる理想の社会というのは、現実には不可能なのだろう(空想的プログラミング社会?)。しかし、それに近づいていくことは、その人の仕事や企業や世の中にあふれる誤解や無駄や間違いをグッと少なくするはずである。

「人工知能バカの壁」問題とプログラミング教育

ご存じのとおり、いま「ディープラーニング」という人工知能の手法が、さまざまな分野で生かされはじめている。一般の人々が恩恵を受けている例として、昨年11月に、グーグル翻訳が新システムになって翻訳精度を見違えるほど向させた(正確な意味は不明だが従来比で翻訳エラーが55~85%減少したとか)。今後は、製造業や金融分野での応用も増えるだろうし、自動運転タクシーなどでお世話になるのだろう。

こうなると、人工知能が人々の仕事を順番に奪っていくことになり、最後は、プログラマーもいらなくなるなんて話も出てくる。実際に、プログラマーが人工知能のソフトを書いて、自分たちの仕事を減らしてしまうような構図のことも起きているだろう。しかし、実際には、PISAの対象年齢であるいま15歳の人たちには、いままでコンピューターが使われなかったような分野で人工知能を応用するという仕事がドッサリあると思う。

そういう時代が何十年か続くとして、それでは、その先の時代はどうなるのか? コンピューターは、人間の言葉や表情を理解するようになると考えられるから、コンピューターと人間のコミュニケーションは「対称性」を帯びてくる。言い換えれば、コンピューターと人のやりとりは、人と人とのやり取りにとても近いものになる。

米国では、アマゾン「Echo」のように人間の言葉で話しかけると賢くアシスタントしてくれる「IVA」(intelligent virtual assistant)が一大注目分野だし、ニュース記事の自動生成なんてことも行われている。個人的には、英文に比べるとまだ弱いと思える日本語の校正システムを弊社で作れないかなどとも思っている。つまり、人と人工知能の間で交わされる会話が、とても重要な意味を持ってくる。そんなこともあり、角川アスキー総研では、自然言語をテーマにしたディープラーニングのセミナーを開催するなどとても興味を持っているのだが。

ところが、これから人とコンピューターのやりとりが、人と人のやりとりに近くなってくるのだとすると、そこには、人と人のときにのように「バカの壁」というものが出現する。養老孟司先生がいうように「人間というものは、結局、自分の脳に入ることしか理解できない」というわけだ。この場合、どちらがバカなのかではなく、人間にもコンピューターにも当てはまってくる可能性がある。

人と人工知能が、お互いのいうことを理解せずにさまざまな仕事や事柄がどんどん進められるようになったら悪夢としか言いようがない。バカの壁は、同時に、突っ走るバカを止めることができないということでもあるからだ。

そこで、人と人工知能との間では「プログラミング言語で理解しあいましょうね」ということになることが容易に考えられる。プログラミング言語とは、すなわち問題を正確に記述して、間違っていたら直していくことができ、正しく理解されているかを第三者が把握できるものだからだ。それは、法律よりも厳密に物事を規定する。これを可能にするパラダイムが実現したら、ロボット兵器を禁止する「CCW」(特定通常兵器使用禁止制限条約)のようなことにも役立つはずだ。

そのときに使われるプログラミング言語は、もはやプログラムを作るためにコードを書くものではないが、文字どおり「言語」としてコンピューターと人を結ぶものとなる。だから、人工知能が進化していって多くの職業が失われることになる時代にも、プログラミングはいよいよ重要になる。こうしたことなしに人工知能とつきあっていけないと思う。

このようになるにはだいぶ時間はあるのだと思うが、日本の子供たちのプログラミング事情、それを始めるきっかけすらもおぼつかない(世界でもコンピューター利用率が最低レベル)というのはマズいのではないか?

お知らせ

角川アスキー総研では次期学習指導要領におけるプログラミング教育に関するセミナーを、2017年2月6日(月)に開催いたします。詳しくは~「ついに見えてきた2020年の学校でのプログラミング教育」をご覧ください。

遠藤諭(えんどうさとし)

角川アスキー総合研究所 取締役主席研究員。プログラマーを経験後、1985年アスキー入社。1990~2002年まで『月刊アスキー』編集長。角川アスキー総研では、スマートフォン以降のライフスタイルの変化を専門とした調査・コンサルティングを、コンテンツ・通信・メーカー等に提供している。Tokyo MXの朝番組「モーニングクロス」のコーナー週刊アスモノで最新のデジタルトレンドを解説。著書に『ソーシャルネイティブの時代』、『ジェネラルパーパステクノロジー』、『新装版 計算機屋かく戦えり』などがある。

Twitter:@hortense667

この連載の記事

-

第206回

プログラミング+

“宿題でAIを使いはじめる前”に、“AI的ゾンビ”(a-zombie)にならないための方法 -

第205回

プログラミング+

「電脳秘宝館・マイコン展」──Intel 4004“ナゾ基板”の正体と、日本最初の野球ビデオゲーム「ラスト・イニング」 -

第204回

プログラミング+

Geminiにタイ移住を命じられた――100日チャレンジからAI駆動生活へ、大塚あみさんインタビュー -

第203回

プログラミング+

「DGX Spark」は現代の「Apple II」である -

第202回

プログラミング+

マイコン誕生50周年の最後に「Apple 1」と『Yoのけそうぶみ』がやって来た! -

第201回

プログラミング+

秋葉原・万世書房と薄い本のお話 -

第200回

プログラミング+

11/2(日)ガジェットフリマと豪華ゲストによる変態ガジェットアワードが東京ポートシティ竹芝で開催 -

第199回

プログラミング+

現役“中学生”によって「変態ガジェットプロジェクト」が始動!! -

第198回

プログラミング+

「電脳秘宝館 マイコン展」で、あのマイコン、このパソコン、その原点を訪ねよう -

第197回

プログラミング+

伝説の玩具「アームトロン」に学ぶ——“1モーター×機械式ロジック”が切り拓いたロボット設計 -

第196回

プログラミング+

2025年問題とVHS 55,000本の運命――映画『キムズビデオ』 - この連載の一覧へ