富士フイルムから中判デジカメ「GFX」シリーズの最上位モデル「GFX100Ⅱ」が発売された。

撮像素子は35ミリフルサイズ(36×24mm)より一回り大きい44×33mmで画素数は1億200万画素、そして価格はなんと127万0500円という超ハイエンドカメラだ。

ほとんどのカメラマニア(プロカメラマンも含め)にとっては高嶺の花だろう。それでもこうして試用する機会に恵まれるのは役得である。いったいどんな撮り心地なのか試していこう。

1億画素カメラの最新モデル

EVFは944万ドット倍率1倍に

ボディーはバッテリーグリップ一体型だった前モデル「GFX100」から大幅に小型化され、2021年に発売された弟分の「GFX100S」に近いサイズだ。

ボディーだけを手にすると重めのフルサイズ機といった感じ。グリップも深さがあり手に馴染む形状で、背面のサムレストと合わせホールド感は良い。とはいえレンズ(なにせデカいのが多い)を装着するとかなりの重量になり、首からぶら下げて長時間撮り歩いているとジワジワと辛くなってくる。ストラップは太目のものにしたほうが楽だ。

ボディーサイズはEVF込みで152.4×117.4×98.6mm、重量はメディア・バッテリー込みで1030g。「GFX100」の156.2×163.6×102.9mm、1400gよりは格段に小さく、「GFX100S」の150×104.2×87.2mm、900gよりは少しだけ大きい。

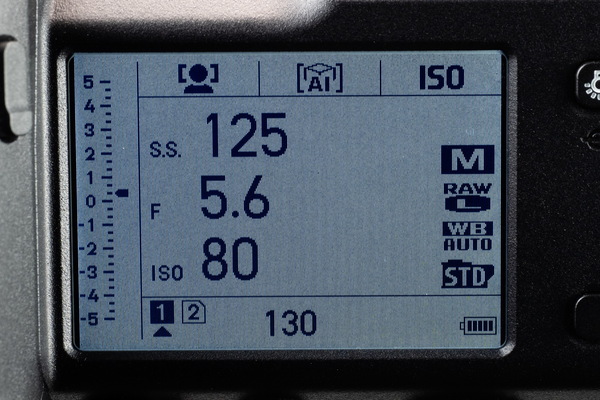

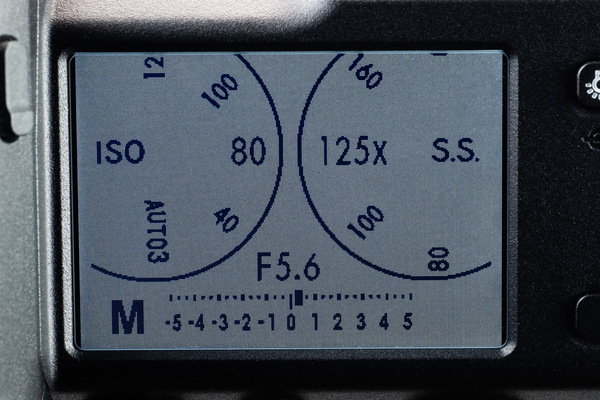

操作系も「GFX100S」に近く、背面のボタン配置は同じだが、上面はやや傾斜が付いた形状になり、サブ液晶は1.8型から2.09型と大型化され見やすくなった。バックパネルの点灯やダイヤル風表示への切換などは従来機と同様だ。

シャッターボタンの後ろには3つの「Fnボタン」を新たに装備し、割り当てた機能は液晶パネルに表示される。

3つのボタンはストロークの深さが異なり、指先の感覚でわかるようになっているが、欲を言えば真ん中だけ突起を付けるなど形状にも違いがあるとよかった。

EVFは944万ドットで倍率1倍(35mm換算)とハイスペック。覗いてみる自分の視力が悪いせいもあるが、肉眼より遥かに精細に見える。現時点では最高峰の視認性といるだろう。

また着脱も可能で別売のチルトアダプター「EVF-TL1」(量販店価格7万0950円)を使用すれば横位置で上方90度、縦位置では上下に45度稼働させることができる。

背面液晶も従来通り3軸チルト式を採用。縦位置では片方向にしか可動できないことを考えると、でそろそろバリアングルとのハイブリッドにしてほしかったところ、メニュー画面でのタッチ操作も変わらず非対応なのも残念。

デュアルスロットのメディアは片側が「CFexpress」に変更(もう一方はUHS-Ⅱ対応のSD)された。1億200万画素ともなれは1枚あたりJPEG最高画質では50MB前後、16BitのRAWだとロスレス圧縮でも120MB前後と巨大なサイズになるので、高速かつ大容量のメディアに対応するのは自然な流れだ。

。バッテリーは「GFX100S」やAPS-Cの「XH-2」シリーズなどと同じ「NP-W235」で、公称撮影可能枚数は約540枚。バッテリーを2個装着できた「GFX100」の800枚よりは減ったが十分なスタミナだ。

ただ「被写体検出AF」でトラッキング撮影をしていると、少しバッテリー消費が速いようにも感じた。大容量のスタミナを求める人のために、「NP-W235」を2個装着できる別売の縦位置バッテリーグリップ「VG-GFX100II」(量販店価格7万9200円)も用意されている。

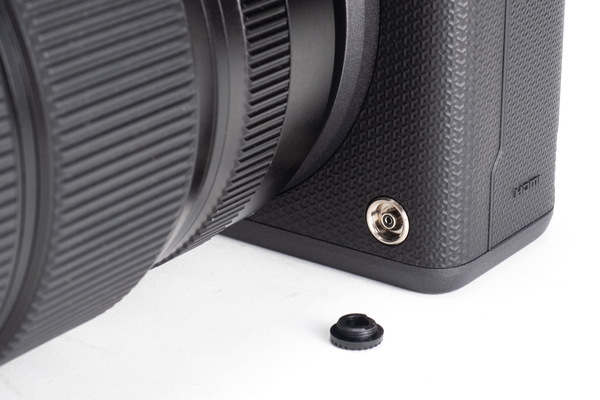

側面端子にはネットワーク上のPCでデザー撮影やファイル転送をおこなえる有線LANを搭載。またHDMIがフルサイズになったのは動画ユーザーにはうれしいポイントだろう。

1億画素写真の恐るべき解像感

新たに被写体検出AFを搭載

実際に撮ってみた写真を見ると相も変わらぬ解像感で、特に拡大して見た時の細部の精細さに驚かされる。この高画質は撮像素子にくわえレンズが優秀なことも要因だろう。

特に同時に発売された「GF55mm F1.7R」(量販店価格36万1900円)は大口径単焦点だけあって絞り開放だと大きなボケがシャープなピント部を引き立て、ある程度絞ると画面全域でキレのある解像力が得られる。

デカくて重い(そしてお高い)けれども、それに見合った描写なので欲しくなる。ただいずれのレンズもピントの合う範囲は狭くブレにもシビアだ。高画質を引き出すには慎重な撮影を心掛けよう。

「GF55mmF1.7R」で撮影。中判サイズの撮像素子と大口径レンズのボケは、写真に奥行を与えてくれる。絞りF1.7・シャッタースピード1/150秒・ISO250・ホワイトバランスオート。(以下記載ない限りGF55mmF1.7Rで撮影)

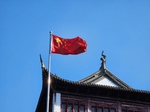

こちらはGFXシリーズ初期からランナップされている「GF32-64mmF4R」で撮影。広角側はある程度絞ると画面全体が整い、単焦点レンズに匹敵する描写だ。絞りF11・シャッタースピード1/90秒・ISO80・ホワイトバランスオート。

「GF32-64mmF4R」の望遠側は少し周辺描写の乱れもあるが、中心部は絞り開放からシャープで、背景が抜けるような構図なら気にならない。絞りF4・シャッタースピード1/340秒・ISO80・ホワイトバランスオート。

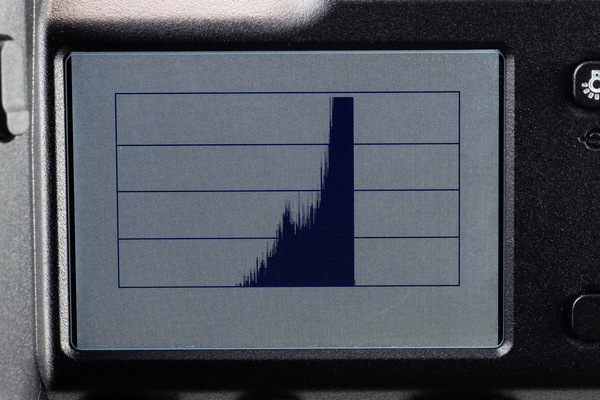

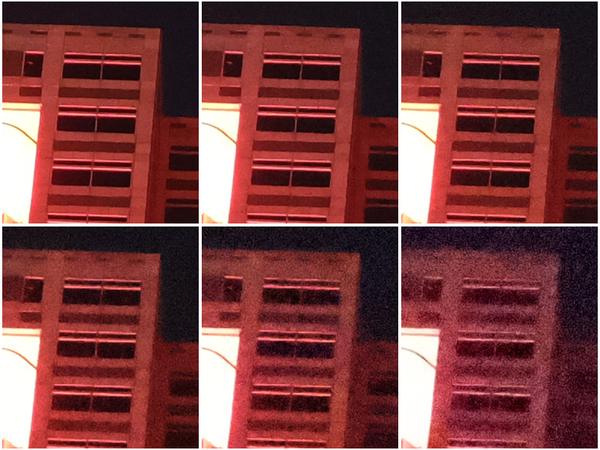

高感度は常用最高でISO12800と控えめで、拡張感度ではISO102400まで設定ができる。ノイズ処理をしていないRAWで見てみると確かにISO12800を超えるとノイズは増加するが、JPEGでは上手に処理されているので、個人的にはISO25600でも常用範囲。拡大しなければISO51200でも許容はできそうだ。

感度別に撮影した写真の一部を拡大して比較。左上からISO3200・ISO6400・ISO12800、ここまで常用感度で、以下は拡張感度のISO25600・ISO51200・ISO102400。ノイズ処理は標準。

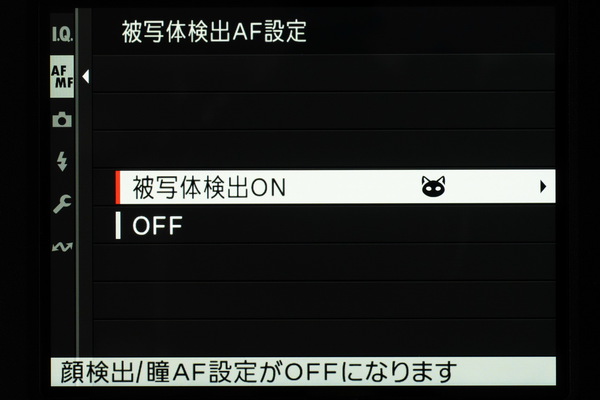

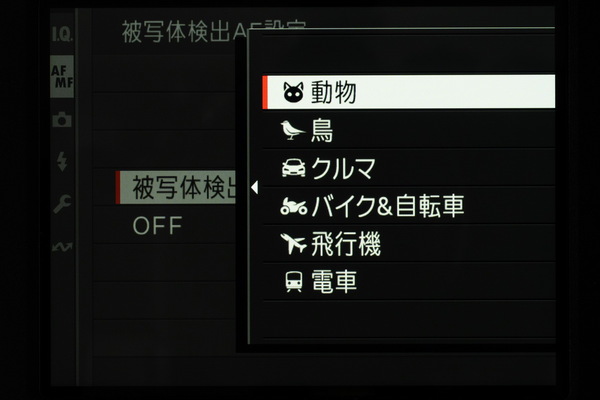

従来の「顔/瞳検出AF」にくわえ、新たに「被写体検出AF」も搭載された。逆光や手前に障害物があるときは検出できない場合もあったが、被写体が明確に見えればかなり遠くても素早く検出してくれた。

AFエリアが「シングルポイント」で測距点から少し離れていても検出してくれる。さらにAF-Cなら一度検出さえすればフレームを移動させても画面全域でトラッキングしてくれる。

ただAFエリアを「ワイド/トラッキング」にすると、AF-Sなら画面全域で検出してくれるが、AF-Cにするとトラッキングの測距点が表示され、その測距点でないと検出できなくなった。

「被写体検出AF」の操作感はメーカーごとにクセがあるので、いろいろと試してみる必要はありそうだ。

いつもの飛行機件検出スポット。この時は高度が高く被写体は小さめだが難なく検出した。「GF100-200mmF5.6R」・絞りF5.6・シャッタースピード1/1100秒・ISO400・ホワイトバランスオート。

この連載の記事

- 第306回 撮りたい時代を指定して写真も動画も撮れるタイムマシンカメラだ=「instax mini Evo Cinema」実機レビュー

- 第306回 2026年のノート用CPUの主役となる両雄=「Ryzen AI 400」と「Core Ultra 3」の速度を徹底比較できたっ!!=ASUS新「Zenbook 14」実機レビュー

- 第305回 これが2026年のソニーαの基本モデルだ!!=新3300万画素センサーで毎秒30コマになった「α7Ⅴ」実写レビュー

- 第305回 白黒写真しか撮れないコンデジ「ライカQ3モノクローム」実写レビュー=写真の本質を体感できるカメラだっ!!

- 第304回 12月発売なのに超お買い得なCopilot+PC合格の最新AI内蔵オールインワンPC「ExpertCenter P600 AiO」実機レビュー

- 第303回 世界初の全天周カメラ搭載ドローン「Antigravity A1」実機レビュー

- 第302回 大人気のスマートウォッチ最高モデル「HUAWEI WATCH Ultimate 2」実機レビュー

- 第301回 3万円台で買える「全方向障害物検知+全面プロペラガード」の安全Vlogカメラだ=「DJI Neo 2」実機レビュー

- 第300回 マニュアルレンズで激ボケと超解像写真を楽しむ「ライカM EV1」実写レビュー

- 第299回 1kg切りなのにバッテリーで30時間超えのAIノートPC「VersaPro UltraLite タイプVY」実機レビュー

- この連載の一覧へ