奈良公園にゆかりのある方々にその魅力を聞く本連載。第2回は奈良県出身で、通っていた高校は奈良公園から徒歩圏内だったという漫才師・笑い飯 哲夫さんが登場。幼い頃の思い出や大人になってからの奈良公園の楽しみ方、未来の奈良公園予想など奈良愛あふれるお話をうかがいました。

高校時代に奈良公園で“花いちもんめ”をしました(笑)

――まずは哲夫さんの奈良公園にまつわる思い出についてお聞かせください

哲夫「僕の奈良公園デビューは小学校1年生で、祖母と旅行した時。銀色の小さな大仏さんの置物をお土産に買ってもらったのを今でも覚えています。その次は小学校の遠足ですね。東大寺の大仏殿にある柱の穴くぐりをして喜んでいました。中門でクラスのみんなで集合写真を撮ったんですけど、そのころ僕は写真を撮る時になぜか首をかしげる癖があったんです。それを隣にいた子がすごい嫌そうな顔をしていたのが印象的すぎて、そこから首をかしげる癖が治りましたね(笑)。あとはやっぱり高校時代です。僕が通っていた高校は奈良公園まで歩いて行ける距離だったので、サッカー部の部活終わりに友達とよく奈良公園の芝生で遊んだりしていました。この頃の一番の思い出は、文化祭か球技大会かの終わりにクラス全員で奈良公園に行って“花いちもんめ”をしたことですね。懐かしいなぁ~とか言いながらワイワイしてましたが、女の子と手を繋げたことがめちゃくちゃ嬉しかった思い出があります」

――大人になってからも奈良公園にはよく行かれるんですか?

哲夫「奈良国立博物館の文化大使を務めさせてもらった関係もあり、仕事がほとんどですが何度も来ています。やっぱり、来るたびに新しい発見があるのが奈良公園です。とにかく広いですから、見るところはいくらでもありますし、歴史的な観点、建築物としてのすごさなど、いろんな角度で楽しめますからね。例えば、東大寺は世界最大級の木造建築と言われていますが、造られ方がとにかくすごいです。今の大仏殿は3代目で江戸時代に公慶上人によって再建されたんですが、当時は木材が不足していたんですね。だから、中心部で33mもある大きな柱ですが実は4本を繋いで造られていて、太さも台形の外周財を寄せ集め帯金具で締め付けているという、当時の建築技術の偉大さを象徴しています。そういった時代背景とか、当時の職人さんに思いを馳せてあらためて見てみるのも、大人になってからの楽しみ方かもしれませんね」

――奈良公園の中でも特におすすめの場所はありますか?

哲夫「いっぱいありますけど、春日大社の表参道に面した大きな芝生のある飛火野あたりもいいですよ。御蓋山(みかさやま)がちょうどおにぎりみたいな形で見えて、奈良公園の中でもまた違った景色が見られるスポットです。それと個人的によく行くのが『奈良の鹿愛護会』。そこに『しかっぴ(鹿肥)』というシカの糞でできた肥料を買いに行きます。これで育てた野菜がめちゃくちゃおいしくて、やっぱり神様のシカやなと思いながらありがたくいただいてます。あと糞つながりで言いますと、奈良公園の芝生を歩いてたら普通に靴の裏にシカの糞が付いてしまうじゃないですか。その糞を避けながら進んで、行き止まりになったら戻ってみたいな迷路感覚で歩くのも楽しいです。それを僕は“糞避け迷路”と名付けています(笑)」

哲夫さんが美味しいと大絶賛の『しかっぴ』で育てた野菜たち

名刀を数多く所蔵している、春日大社の国宝殿は必見です!

――今、哲夫さんが一番気になっている場所はどこですか?

哲夫「僕は歴史が好きなんで、春日大社の国宝殿は時間があったらゆっくり見てまわりたいですね。ものすごい数の刀が所蔵されているんですけど、平安時代から南北朝時代の名刀といった国宝・重要文化財の刀がこれだけ見られるのは春日さんならではだと思います。奈良の都・平城京ができた710年ごろ、当時大きな政治権力を握っていた藤原不比等(ふじわらのふひと)が、藤原家の氏神である武甕槌命(たけみかづちのみこと)を今の茨城県にあたる常陸国の鹿島神宮から春日の御蓋山(みかさやま)に迎えたと言われているんです。武甕槌命には刀にまつわる面白いエピソードがあって、自分の持っている十掬剣(とつかのつるぎ)を海の真ん中に突き立てて、その剣の先にあぐらをかいて大国主(おおくにぬし)神をビビらせて国譲りをさせたという話が、『国譲り神話』の中で出てくるんです。そんな逸話もあって、貴族や武士たちは春日さんに刀を奉納したのでしょうね。やっぱり時の権力者たちが奉納したと伝えられる刀とあって、鞘のデザインもめちゃくちゃ凝っているんです。可愛い猫が描いてあったり繊細な細工が施されていたり、なんでこんなデザインにしたんやろうって、そんなことを考えながら見て回るのも面白いですね」

――国宝や文化財の数も奈良はダントツですもんね。

哲夫「本当にそうだと思います。せっかくたくさんあるのだから、『これは国宝?重要文化財?どっちでしょう!』みたいな、国宝当てツアーとかやっても面白いと思います。ガイド付きでそれぞれの歴史的な話や逸話を聞きながら回ったり、なんでこれが国宝やねん?みたいな見方も楽しいんじゃないかなと。そんなふうに遊び感覚で触れる機会を作ることで、奈良を好きになってくれる人がもっと増えるといいなと思います」

リニア中央新幹線が開通したら、地下がすごいことになる!?

――哲夫さんが考える奈良公園の未来は?

哲夫「やっぱり一番のターニングポイントは、数十年後のリニア中央新幹線の開通じゃないでしょうか。これまで、全国のいろんな場所から奈良に来ようと思ったら、新幹線で京都や大阪に出て、そこからJRに乗ったり、伊丹空港や関西国際空港からバスに乗ったり結構大変じゃないですか。それがリニア中央新幹線が通れば、東京からも1本で来られるわけでかなり便利になりますよね。これだけ歴史があって、見て回れる場所があって、国宝や重要文化財もびっくりするくらいあるのだから、遠くに住んでいる人にとっても、気軽に何度も通ってもらえる場所になるんじゃないかと思います」

――具体的にはどんな世界観をイメージされていますか?

哲夫「僕のリニア中央新幹線開通後の構想は、奈良の地下開発が進んで駅ができて、レストランやお土産物屋さんもあったりして、今の奈良公園の景観を崩すことなく新しい賑わいが生まれるようになったらいいなと思います。それで地上に出たらすぐに奈良国立博物館があって、日本の古き良き文化財が見られるとか最高じゃないですか。奈良は地下がほとんど開発されていなくて、地下鉄もありませんしね。近鉄奈良駅は、かつては東大寺あたりまで駅を延ばそうという話もあったみたいで。でもやっぱり奈良駅で止めておいた方が歩きながら奈良公園を散策して楽しめますからね。せっかく近鉄が延ばさずにいてくれているわけですから、そこはJRさんがリニアを機に地下で頑張ってくれたら嬉しいなと」

――地下を掘るといろいろ出てくる可能性もありますよね?

哲夫「奈良なんで、もしかしたら遺跡とかが発見される可能性はありますね。でも、地形的に近鉄奈良駅から奈良公園のあたりはちょっと高台になっているんです。だから少々掘っても海抜0mになることはないと思うんですよ。やっぱり今の景観と東大寺の柱を崩さないようにうまいこと掘ってもらって、便利さや新しい賑わいみたいなこところを地下に創るっていうのが、僕が考える奈良公園の未来です」

――哲夫さんならではの楽しみ方や、まさかの近未来の奈良公園の構想まで。ためになる楽しいお話をありがとうございました!

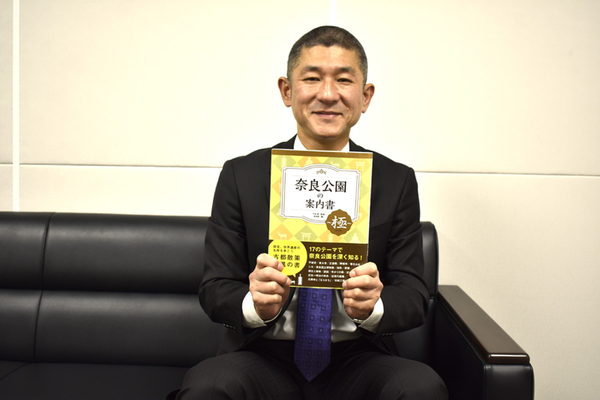

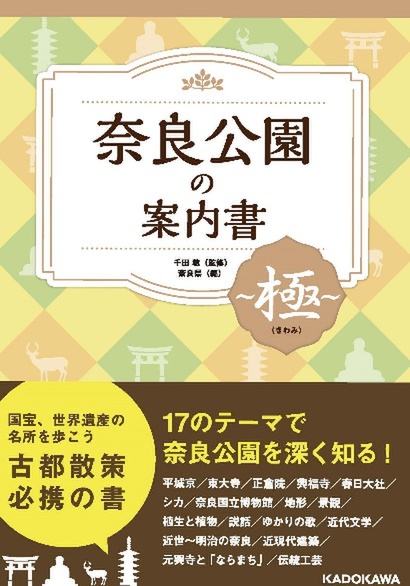

奈良公園を詳しく知るなら「奈良公園の案内書 ~極(きわみ)~」

角川アスキー総合研究所では、奈良公園の歴史や文化を詳しく解説した書籍「奈良公園の案内書 ~極(きわみ)~」を発行。17のテーマ別に専門家が執筆し、読めば奈良公園の散策がさらに面白くなる内容となっている。実際に読んだ哲夫さんも「奈良公園のことがこの一冊でよくわかりますし、正倉院のページで紹介されている宝物の難しい名前が正しく読めるか試すのも面白かった。ちなみに僕は全部間違えました(笑)」とコメント。

全国の書店・ネット書店で購入できる。

■プロフィール

笑い飯 哲夫=奈良県桜井市出身。奈良県立奈良高校、関西学院大学文学部哲学科卒業。2000年に相方の西田幸治さんと漫才コンビ「笑い飯」を結成。歴史や社寺仏閣、仏像にも造詣が深く著書に「えてこでもわかる 笑い飯哲夫訳 般若心経」(ワニブックス)、「ブッダも笑う仏教のはなし」(サンマーク出版)など。奈良国立博物館の文化大使、桜井市の広報大使も務める。

この連載の記事

- 第9回

地方活性

秋の奈良をディープに楽しむ!書籍「奈良公園の案内書 ~極(きわみ)~」執筆者によるトークショーが奈良ファミリーで開催された - 第8回

地方活性

バンビシャス奈良・藤髙宗一郎さん「奈良公園のシカはチームの守り神。シーズン前には春日大社で必勝祈願します!」 - 第7回

地方活性

“イケ住”こと石川重元さん「奈良公園を歩くと、“ナニコレ?”的な不思議に数多く出会えます」 - 第6回

地方活性

NMB48・出口結菜さん「奈良公園には名物グルメがいっぱい!つい、寄り道したくなりますね」 - 第5回

地方活性

仏像研究家・田中ひろみさん「貴重な国宝仏を数多く拝観したいなら、まずは奈良公園に行くべき」 - 第4回

地方活性

編集者・倉橋みどりさん「早朝の奈良公園は空気が澄んでて幻想的!ぜひ訪れて」 - 第3回

地方活性

妖怪書家・逢香さん「忙しい現代人こそ散策してほしい!奈良公園は第六感を刺激してくれます」 - 第1回

地方活性

俳優・八嶋智人さん「奈良公園は通学路。青春時代が詰まっています」