親なら知っておきたい人気スマホアプリの裏側と安全設定 第202回

自由に使える学校ほど調べ学習にも使われる傾向あり

未だに禁止!? 小中学生の1割が学校の貸与タブレットを自宅へ持ち帰れない理由

2023年01月17日 10時00分更新

小中学生の1割は自宅への持ち帰り禁止

GIGAスクール構想によって、全国の小中学生が1人1台ずつ端末を貸与されてしばらく経つ。しかし取材した限り、自治体によって活用度合いや自由さはまったく異なる。実態と影響について見ていこう。

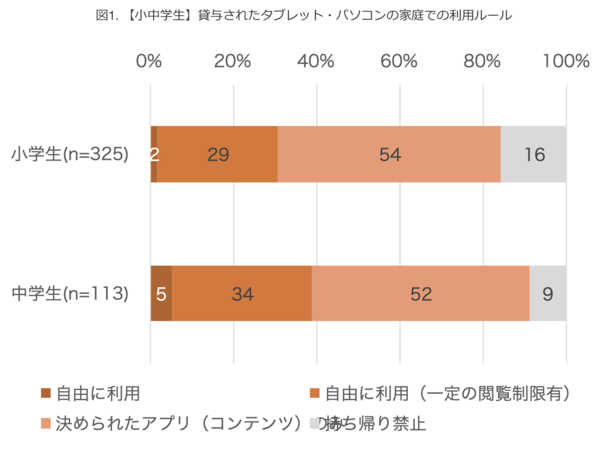

NTTドコモモバイル社会研究所の「2021年親と子の調査」によると、小学生の3割、中学生の4割が家庭でも自由に利用できる。また、約半数が決められたアプリ(コンテンツ)のみの利用が認められている。

そして、小学生の16%、中学生で9%は自宅への持ち帰りが許可されていない。自宅でもすべての子どもがネット環境を利用して学びを深められるようにと、1人1台端末が実現したはずだ。しかし、そのような環境が実現していない自治体も少なくないのだ。

貸与端末に制限が少ないと、調べ学習にも利用するようになる

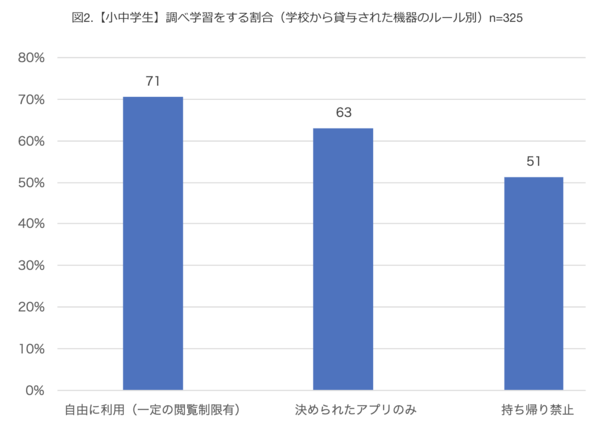

利用ルールと合わせて、子どもが家庭で学校貸与端末とそれ以外も含むICT機器を利用して調べ学習をする割合を調べたところ、貸与端末に対して制限が少ないと、調べ学習をする割合が高くなった。

「うちの子たちは自由に使わせると何をするかわからないから、端末は自宅に持ち帰らせないつもりだ」と、ある先生たちの声を聞いたことがある。「ゲーム中毒になったり、SNSでいじめをしたりされたら困る」。

一方で、「使わないと使えるようにならない」という考えのもと、自由に使わせている自治体もある。調査結果の通り、自由に使えることで学習などの学びにも使うようになることは明らかなので、使わせる機会の確保は大切だろう。

ただし、自由に使わせることでトラブルも増える傾向にある。ゲーム中毒になったり、いじめや悪口のトラブルが起きていることは事実だ。ルールや約束事を決めて利用させたり、トラブルや心配事を相談できる場を用意したりすることが大切だ。

また、家庭での利用を家庭に丸投げする例は多いが、親世代はそのような知識やリテラシーが低く、自信がなかったり、見守りなどができなかったりすることが多い。親世代へのアドバイスも含め、考えていくべきタイミングではないだろうか。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト、成蹊大学客員教授。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

この連載の記事

-

第267回

デジタル

子どもに敵わない保護者のリテラシー。今後は大人への啓発が必要 -

第266回

デジタル

6~9歳の5人に1人はSNS投稿・動画撮影経験済み。小学1~3年生が配信する例も -

第265回

デジタル

11~15歳の6人に1人はネットいじめを経験している -

第264回

デジタル

タイパを求め10代は倍速視聴・ながら視聴で生活の質を上げている -

第263回

デジタル

災害時に情報発信・拡散したことある人が2割もいる -

第262回

デジタル

「スマホ育児は良いこと」が8割。子どものスマホ利用は当たり前の時代に -

第261回

デジタル

板書は撮影、スクショがメモ代わり。中高生の勉強法は理想の紙×デジタル使い分けかも -

第260回

デジタル

意外!? 子どものスマホ所有開始年齢が10.6歳で下げ止まり -

第259回

デジタル

5年で新聞は減少、ネット・SNSが大幅増。ついにシニア層でも変化が! -

第258回

デジタル

炎上スピード増速中! 炎上最多はTwitter(X)、何気ない発言・写真も原因に -

第257回

デジタル

子どもの4人に1人はゲーム課金経験あり、SNS原因でけんかも - この連載の一覧へ