「kintone IT Special Seminar 2022――成功企業に学ぶDXの本質と勘所」の第3部は、エン・ジャパンの高橋淳也氏が登壇。業務現場発のアプリ内製化を、全社のDXに拡大させたストーリーを披露した。

事業急成長の裏で開発人材が不足

エン・ジャパンは、「エン転職」「engage」などの転職、求人サイトをはじめ、30以上の人材に関する事業を展開している。特に最近注力しているのが、ソーシャルインパクト採用プロジェクトである。複数のサービスを組み合わせ、東京都や外務省など、社会的にインパクトが大きい組織からの人材ニーズに応えている。

高橋氏は新卒で同社に入社し、10年間求人広告のコピーライターを務めた後、企画部門に移り、現在は内製化による業務システムの開発リーダーを務めている。

同社の内製開発チームでは、2017年にkintoneを導入した。高橋氏と専任の担当者1名の2名体制で開発を開始、数々のアプリを開発して業務効率化を進めてきた。現在はメンバーが増えているが、エンジニアは1人もいない。元コピーライターの高橋氏をはじめ、事務、営業などの出身者が集まっている。さらに、新規に未経験の人材を中途採用している。

高橋氏は「エン転職」の企画部門に所属する。エン転職の売り上げの推移は、会社全体の売上高の推移とほぼ一致している。2000年のサービス開始から、2008年までは右肩上がりに成長したが、2008年後半に発生したリーマンショックで売り上げは急減。低迷期に入った。その後、再起をかけて2015年にサイトをリニューアル。このときに、5年で売り上げを4倍にすることを目標にした事業変革を開始。再び売り上げは急上昇カーブを辿る。

事業拡大時、事業部のエンジニアは、売り上げを伸ばすための既存サービスの改良、新規サービス開発に追われていた。一方、事業を支えるセキュリティ対策や基幹システムの運用は、情シスのエンジニアが担当している。だが、社内の生産性を改善して売り上げ向上に寄与する部分は、どちらのエンジニアも手が回らなかった。

そこで、非エンジニアがノーコードツールであるkintoneを使ってカバーすることにした。

ノーコード開発部門を立ち上げるとき、高橋氏には「動いてくれない社内の各部署は、私たちの敵なのか」という葛藤があったという。

「考えてみれば、それは違う。戦うべきはライバル企業であり、社会や経済の変化である。ここに対応するために、情シスもWebのエンジニアも頑張っている。対立ではなく連携が重要だった」

同社は変化に強い企業文化を持ち、事業部門の裁量も大きい。この利点を生かし、現場が使うシステムを自分たちで作ることができると考え、事業部内に内製化する組織をつくる決断をした。

しかし、高橋氏にはまだ、自分たちだけが特殊なのかもしれないという思いがあり、社外の情報を収集した。そこでわかったのは、どの企業も情シスと現場の連携には苦慮していることだった。その解決には、情シスのメンバーを現場に送るか、情シス内に現場出身者を入れ、相互の理解を進めることが有効だとわかった。

そこで高橋氏は、事業部主導によって情シスに後方支援を依頼することにした。「企業ごとに特性は異なり、決まった正解はない。自分たちが妥当と考える方法で進めるしかないと考えた」

社内外の専門家の支援を得ながら導入

高橋氏は、内製化ツールにkintoneを選んだ理由として、3つのポイントを挙げる。

1つは、非エンジニアでも開発できるUI/UXを備え、自習コンテンツも充実していたこと。2つ目は、IP制限や監査ログなど、情シスもお墨付きをもらえたこと。そして3つ目は、kintone専門のSIerであるジョイゾーの支援が受けられたことだった。「社内外の専門家に頼ることでスタートした」

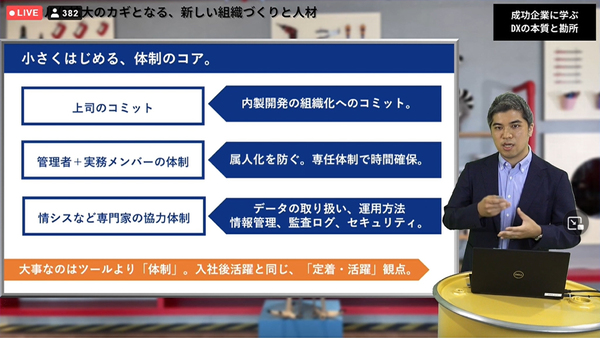

内製化は小さく始めたが、最初からしっかりとした組織体制をとった。管理者と実務メンバーを分離し、属人化を防ぐことに留意し、また情シスにも情報を共有し、セキュリティや運用方法などの協力を仰いだ。

「ツールの定着と活躍を続ける体制をつくることが重要だと思っていた」(高橋氏)

最初に作ったアプリが、エン転職の制作部の実績管理用アプリだった。従来は大容量のExcelファイルで過去のコピーライティングの実績を管理していたが、ファイルが破損し、過去のバックアップデータに勝手に書き換わる、という悲劇が起きていた。それをkintone化して、データが壊れずに実績を把握することができるようになった。その効果だけで、月間200時間の削減に成功した。

これはいけると思い、他の業務にも積極的にkintoneを使い始めた。

ただ、当初は不安もあった。EUC(エンドユーザーコンピューティング)ではデータが分散して管理が煩雑になる。データがkintoneという新しい箱に入ることで、新たな負債を生み出しているのではないかという懸念だ。「情シス部門に相談すると、データがきれいなら箱は入れ替えることができるので、まずは一歩を踏み出そうと背中を押してくれた」

さらに情シスと協議を重ね、役割分担を明確にしていった。情シスは基幹系業務のシステムを管理し、事業部は内製で基幹システムを補完するシステムを開発することでWin-Winの関係をつくることができた。「新規事業は多産多死で、多数の事業をスクラップ&ビルドしていくが、kintoneは定額なのでアプリを何個作ってもコストが変わらない。これは非常にありがたかった」(高橋氏)

効果が出る部署を優先し、口コミに期待

kintoneで開発するテーマについては、常に課題を蓄積して、その中から成果が出やすいものを優先して作っていった。ポイントは、アプリの導入によって業務を変更できる、理解のある上司がいる部署を優先して着手していることだ。素早く成果を出して、口コミが広がることを意識した。

「キャズム理論でも、アーリーアダプターが手にして、そこから普及させていくには『死の谷』を越えなければいけない。死の谷を越えるには実績をつくり、安心感を持たせることが必要だ」

成果を内外にアピールもした。高橋氏自身も積極的に表舞台に立ち、講演などで発表した。また社内の他部署に対しては、アプリの効果を数字で示し、その成果をもとに社内のMVPに立候補し、見事に受賞するなどの活動を続けた。

こうした社内外へのアピールによって、2017年の導入後、約3年をかけて事業部から徐々に社内全体へkintoneの利用が拡大していく。2020年度は、年間の業務を2万6000時間削減することに成功した。

社内で利用が広がったことで、情報共有の場が必要になった。そこで「DXラボ」というオンラインコミュニティを立ち上げ、kintoneの改善意欲がある社員が自由に情報や意見をやりとりできるスペースをつくった。

DX人材はデータから掘り起こす

内製化を全社に拡大していくためには、DXを推進する人材が多数必要になる。同社では、DX人材の育成に、自社製のタレントマネジメントシステムを活用した。

「DXの推進には、『主体性+学習意欲』が高い人材が向いており、論理的で、かつコミュニケーション能力も高いことが望まれる。適性テストを毎年実施し、適材適所の人材配置を進めている」(高橋氏)

また、内製開発には現場の把握も重要である。現場経験の豊富な人が働く場にできるよう、配置転換も積極的に行なう。

DX人材の育成方針は、高度な技術を習得することを目指すのでなく、共感しながら深くヒアリングしていく能力を重視している。「知りたいのは、表面的なニーズの裏側にある潜在的な課題。それを現場といっしょに紐解いていくことが最も重要だと考えている。開発前に、極力業務をシンプルにして、最低限の開発で最大限の効果を生み出す形に持っていける力も必要だ」(高橋氏)

DX人材開発の成果は確実に出ている。今では、ノーコード開発部門で実績を積んだ人材がリーダーシップを執り、情シス部門が進めるレガシーのリニューアルプロジェクトに参加するケースも生まれている。

ノーコードは導入後の活躍が大事

内製化で業務効率化が進むなか、社内の評価について、高橋氏は次のように語った。

「現場部門はシステムの対応の早さを喜んでおり、結果で返そうという気運が生まれている。また情シス部門は、ノーコード開発との役割分担を明確にすることで、課題解決のスピードが速くなっていること評価している。さらに経営層は、現場の課題を解決して業務に集中できる環境を望んでおり、kintoneの導入は費用対効果が非常に高いと認識している」

高橋氏が担当する「エン転職」は、会員数1000万人を超える日本最大級の転職サイトで、入社をゴールとせず、入社後の活躍、定着を支援することを大切に、サイトを運営している。その結果、オリコンの調査で総合満足度1位を獲得している。

高橋氏は、アプリ開発も同じで、「導入後も活躍できるアプリ」であることが重要だと語る。そのため、ニーズの掘り起こしと定着化の仕組み化に重点を置き、開発運用している。

「最初に小さく始めて成果を出せるところを見つけるのが非常に大事。成果が出れば後に続く人が出てくる。また利用拡大時は、タレントマネジメントを活用し、自社内でデジタル人材の候補を探し、その芽を育んでいくことが重要だ」と、高橋氏は内製化におけるポイントをまとめた。