お小遣いの次はお年玉がキャッシュレス化

年末年始の予定を考え始めたという人も多いだろう。今年のお年玉はどうする予定だろうか。ファイナンシャルアカデミーの子どもを持つ保護者を対象とした「キャッシュレスとお年玉に関する意識調査」(2021年11月)を見ていこう。

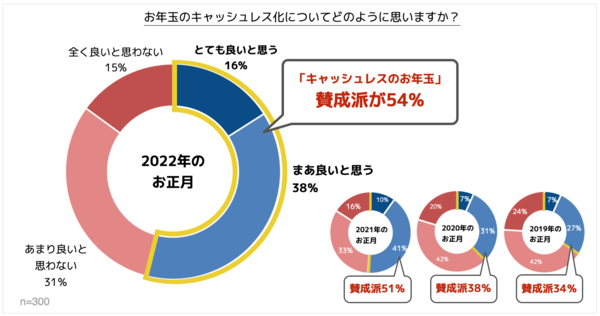

「お年玉のキャッシュレス化についてどう思うか」と聞いたところ、「とても良いと思う」(16%)、「まあ良いと思う」(38%)、「あまり良いと思わない」(31%)、「全く良いと思わない」(15%)。肯定的に考える人が54%に上り、2020年の51%に続いて半数以上となった。なお、2019年は賛成派が38%だったので、2020年から急激に伸びたことになる。

回答の理由についても尋ねたところ、キャッシュレスでのお年玉賛成派は、2020年までの「支払いが便利」に加え、新型コロナウイルスに関連して「コロナ対策(衛生的である)」「時代にあっている」などの意見があった。一方の反対派は、「お金のありがたみ、価値がわからない」が圧倒的多数だった。

実際にキャッシュレスであげるのは1割

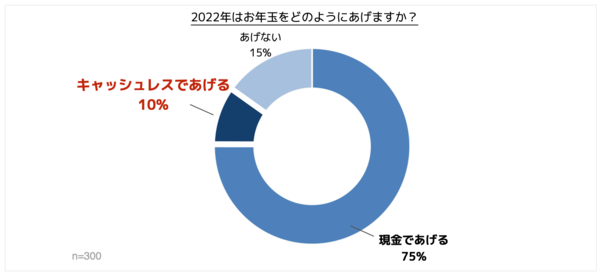

「2022年の正月に、子どもにお年玉はどのようにあげるか」と聞いたところ、「現金であげる」が75%に。「キャッシュレスであげる」は10%に留まった。なお、2021年に1位と2位を占めた「コロナ対策として衛生面で安心」「帰省自粛で現金のお年玉を渡せない」と回答する人は減少し、「お年玉をあげる側が便利」「お年玉をもらう側が便利」といった便利さを理由にあげる人が上位に入れ代わる結果となった。

なおキャッシュレス手段は、「○○Payなどのスマホ決済」が2020年から2倍近く増えた。QRコード決済を普段から利用しているほか、送金機能が充実していることも影響しているだろう。

最近は、お小遣いをキャッシュレスで渡すという家庭もある。キャッシュレスの買い物に慣れており、「コンビニではいつも無人レジを使う」という小学生の話も聞いた。保護者もいちいち現金を渡すよりも、チャージをしておけばいいので楽なようだ。

キャッシュレスには、小銭が要らないとか、決済が早いなどさまざまなメリットがある。一方で、使った実感に乏しく使い過ぎてしまう子どももいるようだ。キャッシュレスを使う使わないに関わらず、子どもに対して金銭教育は必要と言えるだろう。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト、成蹊大学客員教授。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

この連載の記事

-

第267回

デジタル

子どもに敵わない保護者のリテラシー。今後は大人への啓発が必要 -

第266回

デジタル

6~9歳の5人に1人はSNS投稿・動画撮影経験済み。小学1~3年生が配信する例も -

第265回

デジタル

11~15歳の6人に1人はネットいじめを経験している -

第264回

デジタル

タイパを求め10代は倍速視聴・ながら視聴で生活の質を上げている -

第263回

デジタル

災害時に情報発信・拡散したことある人が2割もいる -

第262回

デジタル

「スマホ育児は良いこと」が8割。子どものスマホ利用は当たり前の時代に -

第261回

デジタル

板書は撮影、スクショがメモ代わり。中高生の勉強法は理想の紙×デジタル使い分けかも -

第260回

デジタル

意外!? 子どものスマホ所有開始年齢が10.6歳で下げ止まり -

第259回

デジタル

5年で新聞は減少、ネット・SNSが大幅増。ついにシニア層でも変化が! -

第258回

デジタル

炎上スピード増速中! 炎上最多はTwitter(X)、何気ない発言・写真も原因に -

第257回

デジタル

子どもの4人に1人はゲーム課金経験あり、SNS原因でけんかも - この連載の一覧へ