昨年3月に日本市場での提供を開始した無償の統合コラボレーションツール「Lark」。コロナ渦の昨年も新機能を次々と追加し、最新版では翻訳も可能な議事録作成機能をリリースした。最新のLarkについて日本の事業責任者である後藤元気氏に話を聞いた。

コラボレーションツールのコストをゼロにするLarkの衝撃

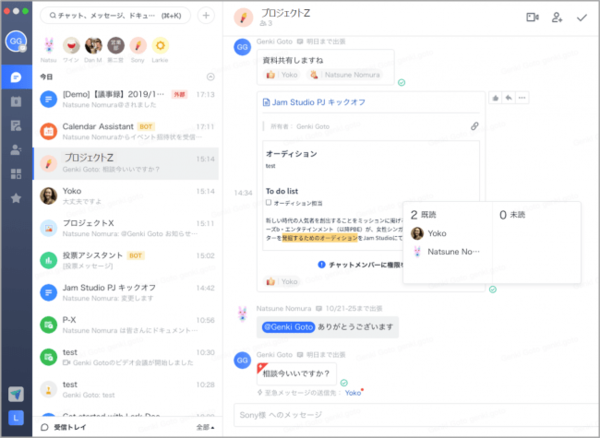

Larkはチャットを中心にカレンダー、ビデオ会議、ドキュメントまで搭載した統合コラボレーションツール。オールインワン型のため、それぞれの機能が有機的に連携しており、ツールを切り替える必要もない。PC前提ではなく、利用がスマホで完結する点もクラウド世代ならではのビジネスツールだ。

対抗馬はMicrosoft 365になるだろうが、Larkのベースはチャットだ。そのため、以前書いた記事(関連記事:無料で使える統合型コラボレーションツール「Lark」はリモートワークに最適)で「Slack+G Suite+Zoom」のようなサービスと書いたが、最近はGmailとも連携するメール機能も追加されたので、イメージ的には「Slack+G Suite+Zoom+Gmail」になっている。

Larkの場合、無償版でもほぼすべての機能を制限なく利用できる点が強力だ。最大350名までのWeb会議が行なえるほか、クラウドストレージも200GB付与される。日本では昨年3月から無償版の提供が開始されており、アカウントを作ればすぐに利用開始できる。デイサービス施設やプログラミング教室、専門学校、私立高校など国内でのユーザーも増えており、先日はグラミン日本と提携し、非営利団体の業務効率化支援を行なうことを発表している。

オールインワン・無償というLarkの特徴は、成長著しいアジア市場で培われたプロダクトならではかもしれない。「ベトナムやインドネシアって、IT投資額が日本に比べて圧倒的に低いんです。だから、最初はワークフローを無料で使うつもりでLarkを入れるんですが、そのうち別のツールを使っていたチャットもLarkになります。間口が広いので、磁石のようにはまる機能ができれば、徐々に他のツール拡がる事例は増えてますね」と後藤氏はコメントする。

SaaS利用に際して気になるセキュリティに関しては、データの暗号化やマルチレイヤーの保護、バックアップや災害対策などがとられており、詳細はホワイトペーパーにもまとめられている。セキュリティ認定としてはISO/IEC27701(2013・2019)、ISO/IEC27018、SOC2/3を取得済み。さらにLark自体は北米のAWS上で動作しているため、データの保管場所にセンシティブな企業でも安心して利用できるという。

働き方にリンクするLarkの新機能は止まらない

業界のディスラプター(破壊者)となりうるこのLarkを展開するLark Technologies Pte,はシンガポールに本拠を置くグローバル企業。前職セールスフォースだった後藤氏は、「ジョブディスクリプションはありますが、定期的にグローバルですりあわせた目標をセットしたら、基本は自走することが求められます。入社してすでに1年半ですが、本社との普段のやり取りでは権限委譲を促すコミュニケーションがほとんどです」と語る。

Larkは機能強化のスピードも速い。近年はチャットボット、ワークフロー、QRコードアプリ、ヘルスレポート、アプリコネクタなどを追加。昨年は56回もアップデートを行なっており、メール、動画配信、Web会議機能の強化を一気に進めた。「社員の多くがエンジニア」(後藤氏)とのことで、圧倒的な開発能力がLarkの売りだ。

以前は、他社のツールを追従するような機能強化が多かったが、最近ではLarkならではのユニークな機能も増えている。先日、新機能として追加されたのが、議事録機能の「Lark Minutes」だ。これはWeb会議の開始時に録画ボタンを押せば、終了と同時に録画と議事録が提供されるというサービス。議事録は会話の内容が文字起こしされるだけでなく、サマリーも表示。Lark自体がAI翻訳エンジンを搭載しているため、日本語、英語、中国語にそれぞれ翻訳される。実際にデモを見せてもらったが、映画の字幕のようにWeb会議の画面上でリアルタイムに会話がテキスト化されるのがかなり鮮烈だった。

Lark Technologiesは「Develop a company as a product」を標榜しており、ツールとしてのLarkとLarkを使った働き方をリンクさせている。たとえば、同社の「Same Page Meeting」と呼ばれる会議スタイルは、議事内容をあらかじめLarkのドキュメントに貼り付けてお参加者は会議の前半を通してそれらを読む。会議の後半はメンバー全員で不明なところを問い合わせ、同意できないところにコメントするという流れだ。これにより、会議のコンテキストを理解し、時間も短縮化できるという。

「アジャイルでフレキシブルなLarkは、人材獲得のための武器でもあり、組織のカルチャーでもあります。単にツールを導入するだけでなく、カルチャーを回していく点が重要です。私たちも、一歩先の未来を描いて、そこからLarkの機能に落としていくのが得意です」と後藤氏は語る。