親なら知っておきたい人気スマホアプリの裏側と安全設定 第108回

小中学校のIT授業が地味に効果を発揮?

一見危うそうな10代が最もサイバー攻撃対策済だった!

2021年03月23日 09時00分更新

若者は怖い目に遭いづらい!?

ネット上には様々な危険があるが、若者の被害状況やセキュリティ対策はどうなっているのだろうか。情報処理推進機構(IPA)の「2020年度情報セキュリティの倫理と脅威に対する意識調査 脅威編」(2021年3月/PDF)を見ていこう。

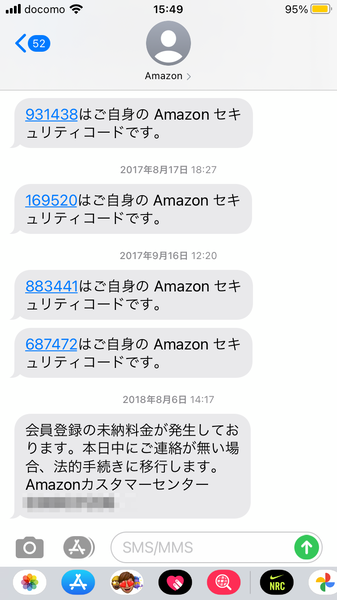

脅威名の認知度は、すべての年代で「フィッシング詐欺」や「不正アクセス」の認知度が高くなっており、「脆弱性」も高めだ。比較的身近でよくある被害の認知度は高い傾向にある。また、全体的にパソコンがメインのユーザーよりもスマホがメインのユーザーのほうが低くなっている。ただし、「セクストーション」(性的な脅しやゆすり)と「スミッシング」(SMSを使ったフィッシング詐欺)は別だ。

脅威との遭遇経験がない人は約3割。「経験なし」「わからない」は10代と20代が多い。「何者かがあなたのアカウントに不正アクセスを試みたというメールを受信した(実際には、不正アクセスは発生していない)」「URLへのアクセスとID・パスワードなどの入力を求めるメールを受信した」などのフィッシングメールは10代と20代で遭遇率が低く、70代以上で高くなっている。

セキュリティ教育で対策をする若者たち

一方、被害経験については、若年層ほど「被害なし」の割合が低く、「わからない」の割合が高くなっている。

パスワード設定における対策として、推測しにくいパスワードを設定している割合は、若年層かつスマートデバイス利用者ほど低かった。一方、若いほど1年以内の対策開始の割合が高かった。10代は「できるだけ長いパスワード」に設定したり、「パスワードの使い回しをしない」という対策も、1年以内に始めた割合が高くなっている。

セキュリティ教育の受講経験は、約40%程度と10代が特別多く、続いて約20%程度の20代、約15%で30代が続く。他の世代の受講経験は10%以下だ。

10代はスマホ・パソコン問わず利用し始めたばかりの可能性が高いだろう。また、大人よりも様々なアプリやサービスを利用するため被害こそ多いが、1年以内に対策している割合が高いのは、初等・中等教育機関でセキュリティ教育が実施されており、その効果が出ているためと言えるのではないか。

セキュリティ教育は、若者における安全対策につながっている。まだ受けられていない若者は、親御さんが受ける機会を見つけ、ぜひ受講させてあげてほしい。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

この連載の記事

-

第267回

デジタル

子どもに敵わない保護者のリテラシー。今後は大人への啓発が必要 -

第266回

デジタル

6~9歳の5人に1人はSNS投稿・動画撮影経験済み。小学1~3年生が配信する例も -

第265回

デジタル

11~15歳の6人に1人はネットいじめを経験している -

第264回

デジタル

タイパを求め10代は倍速視聴・ながら視聴で生活の質を上げている -

第263回

デジタル

災害時に情報発信・拡散したことある人が2割もいる -

第262回

デジタル

「スマホ育児は良いこと」が8割。子どものスマホ利用は当たり前の時代に -

第261回

デジタル

板書は撮影、スクショがメモ代わり。中高生の勉強法は理想の紙×デジタル使い分けかも -

第260回

デジタル

意外!? 子どものスマホ所有開始年齢が10.6歳で下げ止まり -

第259回

デジタル

5年で新聞は減少、ネット・SNSが大幅増。ついにシニア層でも変化が! -

第258回

デジタル

炎上スピード増速中! 炎上最多はTwitter(X)、何気ない発言・写真も原因に -

第257回

デジタル

子どもの4人に1人はゲーム課金経験あり、SNS原因でけんかも - この連載の一覧へ