親なら知っておきたい人気スマホアプリの裏側と安全設定 第17回

公開範囲限定でYouTubeの動画投稿を安全に楽しもう

子どもが勝手に動画公開して炎上しないために親がサポートできること

2019年06月04日 09時00分更新

炎上の挙句、個人情報を公開されてしまうケースも

YouTuberに憧れる子どもは多い。憧れが高じて保護者に隠れて投稿し、炎上してしまったケースも少なくない。その挙げ句、自宅や学校などを特定され、公開されてしまっている子どももいる。

以前解説したYouTubeの視聴におけるおすすめ設定に続き、今回はYouTubeでの安全な動画の公開のコツについてご紹介したい。

それでも“禁止”が必ずしもベストではない理由

「動画公開で炎上しないためには、子どもの利用を禁止すればいいのでは?」という保護者は少なくない。しかし、子どもが隠れて公開してしまったら、もっと危険度が上がる。トラブルを親に相談できず、その間に問題が拡大しがちなのだ。

また、YouTubeこそ禁止でやり過ごせても、中高生になると、Instagramのストーリーズなどで動画を公開することが普通になってくる。TikTokにいたっては、小中学生で動画を公開している子が多い。YouTubeに興味が向いている今のうちに、動画公開のリスクについて話し合っておくべきではないだろうか。

もちろん、動画を作成すること自体が悪いわけではない。動画を作成することで、企画したり、表現したり、編集する体験ができるためだ。表現力を高める効果が期待できるだろう。

ただし、動画で顔を出すと永遠に残る可能性があること、名前、学校名、住所などの個人情報を出すリスクについては子どもと話し合い、勝手に公開しない約束をしておきたい。

公開範囲を決めて公開してみよう

では、子どもと話し合う際に必要になるであろう、“具体的な動画公開手順”を紹介したい。

まずアプリを起動し、右上から3つ目の録画マークをタップ。ここで録画したり、ライブ配信をしたり、録画済み動画を選んでアップロードできる。今回は録画済み動画を投稿する方法だ。

録画済み動画のうち、投稿したい動画をタップ。この時点で編集作業もできる。編集が済んだら、右上の「次へ」をタップ。タイトルや説明などを書き、プライバシー欄をタップして公開範囲を選ぼう。

動画の公開範囲は、「公開、限定公開、非公開」から選べる。「公開」は誰でも検索や視聴が可能になり、炎上につながることもあるので、初めは避けるべきだろう。「非公開」は自分のみ視聴可能な状態だ。

おすすめなのは、リンクを知っている人が視聴可能となる「限定公開」だ。URLを知らないと見ることはできないので、炎上などにつながらず安心だ。

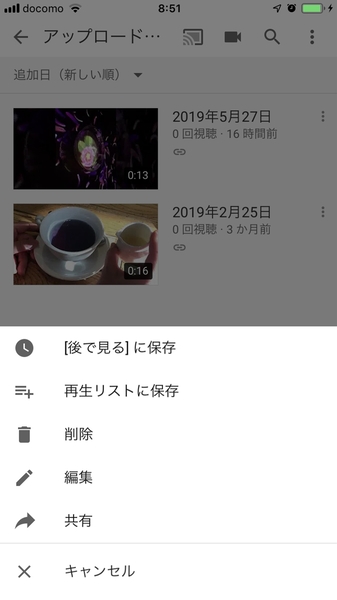

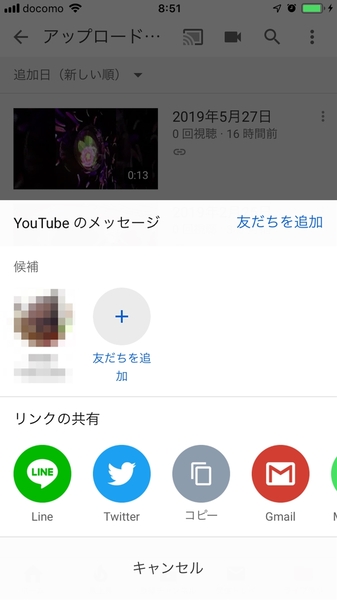

今回は「限定公開」を選択し、投稿済み動画の右側の三点部分→「共有」をタップ。すると、Gmail、Twitter、LINEなどのSNSでつながっている相手に共有できるので、URLを伝えて見てもらうといいだろう。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

■Amazon.co.jpで購入

Twitter広告運用ガイド高橋 暁子(著)翔泳社

この連載の記事

-

第267回

デジタル

子どもに敵わない保護者のリテラシー。今後は大人への啓発が必要 -

第266回

デジタル

6~9歳の5人に1人はSNS投稿・動画撮影経験済み。小学1~3年生が配信する例も -

第265回

デジタル

11~15歳の6人に1人はネットいじめを経験している -

第264回

デジタル

タイパを求め10代は倍速視聴・ながら視聴で生活の質を上げている -

第263回

デジタル

災害時に情報発信・拡散したことある人が2割もいる -

第262回

デジタル

「スマホ育児は良いこと」が8割。子どものスマホ利用は当たり前の時代に -

第261回

デジタル

板書は撮影、スクショがメモ代わり。中高生の勉強法は理想の紙×デジタル使い分けかも -

第260回

デジタル

意外!? 子どものスマホ所有開始年齢が10.6歳で下げ止まり -

第259回

デジタル

5年で新聞は減少、ネット・SNSが大幅増。ついにシニア層でも変化が! -

第258回

デジタル

炎上スピード増速中! 炎上最多はTwitter(X)、何気ない発言・写真も原因に -

第257回

デジタル

子どもの4人に1人はゲーム課金経験あり、SNS原因でけんかも - この連載の一覧へ