IntelligentPadの普及と標準化を目指す非営利団体のIntelligentPadコンソーシアムは31日、“第6回IntelligentPad

ワークショップ”を開催した。会場は、横浜市神奈川中小企業センター。同コンソーシアムは、法人会員36社と個人会員によって構成されている。今回のワークショップでは、開発中のコンテンツ交換・流通システム“Piazza(ピアッツァ)”を中心に紹介した。

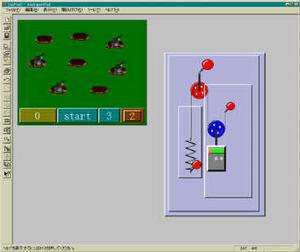

部品の組み合わせでソフトを作るIntelligentPad

IntelligentPad(インテリジェント・パッド、以下IP)は、北海道大学工学部、知識メディアラボラトリーの田中譲教授が'87年に提唱した。マルチメディアコンテンツやソフトを開発するためのツールである。コンピューター上のソフトウェア資源すべてをPad(パッド)という形で表現する。パッド同士はお互いに接続できるよう規格化されており、テキストパッド、グラフパッド、画像パッドなど、必要なパッドを組み合わせることで、1つのプログラム(合成パッド)を作成する。IPを用いることで、プログラマーは、自作のプログラムを流通させることができる。仕様(開発用API)を公開するというのが条件である。エンドユーザーは、パッド状になったプログラムを再編集することで、アプリケーションが再構築できる。

|

|---|

| IntelligentPadを使ったアプリケーション作成の様子 |

現在紹介されている主な事例には、京都文化のデータベース『THE

MIYAKO』、“Piazza”プロジェクトなどがある。ただし、いずれも開発中である。

一般に利用されている例として、教育現場における授業支援ツールが挙げられる。ワークショップでは、釧路工業高等専門学校の野口孝文助教授が、IPを用いたC言語の学習例を紹介した。今年度は、Macintosh上で動作するレゴブロックの制御装置を、授業課題として利用する予定である。

|

|---|

| iMacの画面にパッドが表示されている |

“Piazza”プロジェクトと課金システム

IPのツールは同コンソーシアムのホームページからダウンロードできる。現在のところ、流通・課金システムが整備されていない。このため、有料での提供が前提となっているビジネス向けのアプリケーションのやりとりは、進んでいない。同コンソーシアムではコンテンツ流通のための仮想空間“Piazza”を開発し、昨年のNICOGRAPHで発表した。ユーザーはPiazza空間に自らが開発したアプリケーションや画像データなどをパッドの状態で置き、他のユーザーに利用(交換・売買)してもらうことができる。

|

|---|

| 仮想空間のPiazza。Piazzaとは、イタリア語で市場の意 |

同コンソーシアムでは、ユーザーが製作した著作物の権利を守り、コンテンツがスムーズに売買されるよう、流通・課金システムの整備を進めている。

流通や売買のシステムは次のようになっている。著作物をPiazza上に発表するユーザーはクリエーターと呼ばれる。クリエーターは、著作物をPiazza上で流通・販売するために、クリアリングハウスと呼ばれる管理会社から著作物ID登録を受けとる。クリアリングハウスには、クレジット会社や商社などが想定されている。クリエーターは、ディストリビューター(商社や卸、小売りなどを想定)と販売契約を結ぶ。ディストリビューターは、そのコンテンツを、暗号化された課金用コンテナで保護し、販売するという仕組みである。

Piazza上でコンテンツを購入するユーザーは、代金を支払うとコンテナの暗号を解除するIDが受け取れる。著作者が認めた場合にかぎり、コンテンツの2次利用も可能になっている。

同コンソーシアムが進めるPiazza上のコンテンツ流通システムは、現在開発段階。同コンソーシアムではビジネスのアイデアを募集している。

ユーザーレベルのメディアとして発展させるのが希望

|

|---|

| 北海道大学工学部、知識メディアラボラトリーの田中譲教授 |

ワークショップでは、田中教授がIPの将来展望について講演をした。主な内容は以下の2つ。

・Piazzaを使って遠距離の小学校と小学校を結び、コンテンツの交換やコミュニケーションを図る“インターネット砂場”

・Piazza上で流通するコンテンツを対象にしたサーチエンジンなど、検索システムの開発・強化

田中氏は「現在、IPのプログラミング言語やシステム開発には興味が向いていない。パッドを何のために使うか、ユーザーレベルのメディアとして発展させるのが希望」と語った。

IPをビジネスに利用するには、流通や課金に関する問題をクリアすることが必要となる。今回のワークショップで紹介された流通・課金システムの実用化が待ち遠しい。