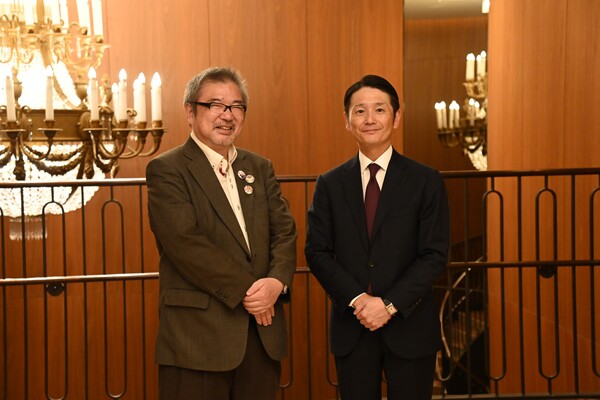

丸の内LOVEWalker総編集長・玉置泰紀の「丸の内びとに会ってみた」 第18回

エリザベス女王のおかげで生まれた料理に、GHQから教わったカクテル。“変わるメニュー”と“変わらない味”が共存する東京會舘の星野さんに会ってみた【#2―東京會舘のバーとレストラン】

丸の内LOVEWalker総編集長の玉置泰紀が、丸の内エリアのキーパーソンに丸の内という地への思い、今そこで実現しようとしていること、それらを通じて得た貴重なエピソードなどを聞いていく本連載。第17回のキーパーソンは、丸の内で100年以上の歴史を誇る「東京會舘」で常務取締役を務める星野昌宏さん。#2では、GHQに接収されたり皇室やイギリス王室の方々を接遇したりする中で生まれたお酒やメニューについて聞いた。(#1―東京會舘の成り立ちと歴史はこちら)

歴史に翻弄される中で

生まれた名物カクテル

――さきほど歴史に翻弄されたというお話がありましたが、太平洋戦争の戦前戦中戦後では大政翼賛会に徴用されたりGHQに接収されたりしていますよね。そんな経験をしている施設は少ないと思いますが、そういうことに対して働いている方はどう思っているんでしょうか

星野「ホテルではなく、宴会場とレストランが中心の建物として100年間生き永らえた歴史の1つとして、GHQや大政翼賛会の接収っていうのは我々のレゾンデートルと言いますか、我々の特徴や個性を出すときには必要不可欠な歴史的なイベントだったんではないかと思います。特にGHQによる接収は、接客と調理のレベルが飛躍的に上がるきっかけになりましたし」

――GHQに接収された際には「アメリカン・クラブ・オブ・トーキョー」として運営を受託、将校クラブとして重用されていましたが、その頃に「會舘風ジンフィズ」などの名物カクテルも生まれた。マティーニの聖地でもありますし、日本のさまざまなバーやバーテンダーがいる中でも独特の地位がありますよね

星野「たぶん一番大きなポイントは、東京會舘が日本で広がっているカクテルの多くの出生の場所であったということです」

――それはすごい!

星野「我々がすごかったというよりは、GHQの将校たちが教えてくれたわけです。これはこういうふうに作るんだぞって。

その1つが會舘風ジンフィズ。マッカーサーが昼間からお酒を飲むのをあまり好まなかったため、将校たちが反発して『昼間でも酒を飲んでいることがバレないように、ミルクを入れたジンフィズを作ったらどうだ』と提案して白いカクテルが誕生したと言われています」

――マティーニでジンを冷やすというのも、こちらで考えられたとか

星野「当時のミスターマティーニが考えたのかもしれませんけれども、やっぱりGHQの将校に手とり足取り教わったんじゃないんですかね」

――そういう繋がりもまた面白い。戦前戦中戦後の歴史に翻弄されてきたけれど、それによって培ったものがある

星野「ミスターハードシェークと呼ばれた銀座『テンダー』の上田和男さんはもともとうちのバーテンダーです。日本のバーテンダーの主要な方はたいてい東京會舘にいた経験があるんですよ。東京會舘のメインバーが、日本にバー文化が広がる1つのきっかけになったじゃないかなと思います」

日本の皇室にイギリスの王室

世界のVIPが訪れる場所

――東京會舘はさまざまなVIPが利用されていますが、やっぱりどうしても聞いておきたいのは皇室とエリザベス女王。やんごとなさすぎて、すごいなと

星野「皇居が目の前にあるので一定の接遇の機会はあったそうですが、飛躍のきっかけとしていちばん大きかったのが、1952年10月に昭和天皇第四皇女順宮厚子内親王殿下と池田隆政様の結婚式が東京會舘で行われたこと。皇族の方が民間に嫁ぐという初めての披露宴だったのでかなり話題になりました。その後、翌月の11月にデンマークのアクセル皇太子の歓迎午餐会、翌年の53年にはニクソン副大統領の歓迎午餐会、平成上皇様が外遊されて帰国されてからの歓迎午餐会と、わずか1年の間に立て続けに行われたそうなんです」

――働いている人はものすごいプレッシャーだったかもしれませんね

星野「今でも皇族関係の方への接遇やお料理提供の機会は、一般のホテルに比べれば多いかと思いますが、とても緊張感が高い。お迎えの際にも“御着”“御発”などといった独特の言葉があります。皇族の方は日本を象徴している雰囲気や所作があり、従業員もものすごく緊張感を持っています。

それこそ天皇皇后両陛下がご来場されるとなれば、その対応については宮内庁や皇宮警察から説明を受けなくても分かっていなければいけないという緊張感もあります」

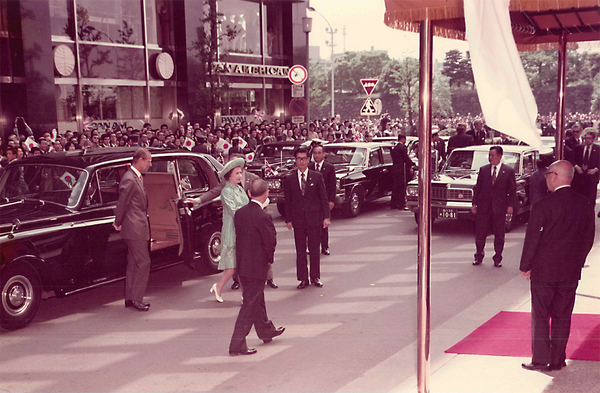

――エリザベス女王来日の際はどうだったんですか

星野「当時の人間がもう誰もいないので詳しいことは分からないのですが、当時の駐英日本大使館執事と調理長が東京會舘の人間だったんですよ。来日前年の1971年に昭和天皇皇后両陛下がイギリスへ外遊に行かれたときに女王陛下の接遇を受けた際のリターンバンケット、いわゆる今度はお礼をするということで」

――エリザベス女王の対応ができるのは東京會舘だと

星野「それが東京會舘を選んでいただいたことに繋がったのかどうかは分かりませんが、大型バンケットを持ち、かつ、国賓や皇族への対応実績の多い、帝国ホテルと東京會舘が候補に挙がったのではないかと思います」

エリザベス女王来日と

名物料理「プリンスアルベール」の誕生

星野「前提の話として、アメリカン・クラブ・オブ・トーキョー時代、連合国軍の中にはフランス人もいたのでフランスとのコネクションが強くなりました。今年でちょうど71年目になりますが、毎年調理の人間を社費でフランスの三ツ星のレストランやホテルに留学させ続けているんです。個人で修業や留学する人間はいたとしても、会社として留学をさせ続けている会社というのはほかにないと思うんですよね」

――なかなかできないことですよね

星野「エリザベス女王陛下のお好きな食べ物は牛肉のパイ包み焼きだったんですが、フランス料理ではなくイギリス料理なんです。そこで当時フランスで“料理の魔術師”と呼ばれていたレイモン・オリヴェールという伝説の料理人に相談しました。彼は、1964年の東京オリンピック開催時に、本物のフランス料理を提供したいという主旨で東京會舘内に期間限定でオープンしたフランス政府によるレストラン『イル・ド・フランス』のシェフとして来日していた時期があり交流がありました。『プリンスアルベール(牛フィレ肉のフォワ・グラ詰め パイ包み焼き プリンスアルベール風)』は、当時同じ厨房に立っていたシェフらにレイモン・オリヴェールから直接伝えられた一品とされています。そこからレシピが大切に守られ、エリザベス女王を迎えるにあたり調理部の総力を結集した厨房で丁寧に再現されました。

ただ、高級な牛フィレ肉に鴨のフォア・グラのテリーヌを入れ、焼き目をつけるところまではいいのですが、塊のままクルクル巻くのはあまりにも大胆すぎて、レストランで出すにはロスカットが多すぎる。それで宴会場ならではの料理という現在の形になりました。

そう考えると寸胴の中で大量に煮込むことで深い味を抽出できるコンソメスープもそうですが、宴会料理だからこそ美味しく食べられるものがあるんですよね。宴会ならではの料理が名物料理となったのも歴史的なきっかけが多かったのかもしれません」

“化石”と言われた変わらない味が

一周回ってトップランナーに

――取材などでいろいろなレストランに行く中で、その店らしい個性を感じる味だと思うのは東京會舘さんと帝国ホテルさんですね。進化しているかもしれないけど、味は変わらない

星野「建て替えのときもその議論があったんです。この100年間で培ってきたものを変えるべきか変えざるべきかと。そこで我々が最終的に出した結論は“変えない”こと。伝統とクラシカルなフランス料理の作り方が長い間伝承されてきたものの、1970年代にヌーベル・キュイジーヌ運動が起きました。ホテル業界もその流れに乗るのか否か悩んだと思います。

パレスホテル東京はそれまでのものを全部捨てて新しい料理としてパレスブランドを作っている。ザ・キャピトルホテル東急も、たとえば『ORIGAMI』の名物メニューは残しているものの、かなり変えてきました。一方で3度目の建築を控える東京會舘は、方向性を決めかねていました。

そこでリオープンの1年半ほど前、東京會舘新本舘の発表会でマスメディアの方に声をかけて、関ヶ原の合戦じゃないんですが、右半分はクラシック料理、左半分に今のプルニエの松本シェフを中心とした若手の作った料理(ヌーベル・キュイジーヌ)と並べて、どちらがいいか選んでもらうことを何回かやったんです」

――めちゃくちゃ面白い

星野「なぜかというと、『大切なことはお客様が教えてくれる』ということが社是の1つになっているんですよ。だから舌が肥えているマスコミの方がどちらを喜んで食べて、どちらを記事にするかを1つの判断材料にしようと。当時、我々は岐路に立たされていていたんです。

以前ヌーベル・キュイジーヌ運動が起こったときも東京會舘には中川三郎、紅谷清三などの総調理長がいました。帝国ホテルやホテルオークラは柔軟に取り入れましたが、中川以来の調理長は変わることを頑として拒否したんですよ。

我々としては非常に迷ったんですが、松本シェフにはプルニエの中で世界観を発揮してもらうことにして、その他のレストラン・宴会料理はフードコーディネーターだけを入れることにしました。レストランも宴会料理も、今までの東京會舘の料理を基本的には踏襲するかたちにしました。

また以前は結婚式の披露宴というと、3時間半とか4時間やっているのが当たり前で、料理のポーションも大きくて、グラスが空いたらすぐ注ぐ。戦後だったらそれもおもてなしだったけれども、今の時代にはそぐわない。料理のポーションを減らし、ドリンクも頼まれたら出せばいいんだよって。

――まさに現在のコンセプト「NEWCLASSICS.」への変換だった

星野「『NEWCLASSICS.』という言葉はたまたま時代の流れに乗っかった副産物だったのかもしれませんが、例えば30、40年前までは伝統的なフランス料理といえば猫も杓子も『ボンファム(舌平目の洋酒蒸)』っていう時代があったんです。でも気がついたら、どこのホテルもボンファム“風”は作れますが、“本格的”なボンファムは作れなくなっていたんです。 今は若い人が結婚式を挙げると、『何これ、超おいしい!』みたいなことをSNSに上げるわけですよ。我々からすると、業界から『化石』だの『周回遅れ』だのと酷評されていた時期もありましたが、1周回ったら誰もランナーがいなくなり、いつの間にかトップランナーになった気持ちです」

――東京會舘は変わらぬ味を大切にしている名物が多いですよね。スイーツでも「マロンシャンテリー」はすごく映えますし

星野「今っぽいものを作ってくれとも言われましたけど、もう1本足打法というか、やっぱり昔からのものが一番わかりやすいというか。長い年月を経ているだけの魅力がある。社長の渡辺もよく言うんですけど、完成された料理、完成されたお酒、完成されたお菓子というのが1つのスタイルになっているのかもしれないですね」

歴史に翻弄される中で生まれたカクテルや料理。そして歴史のあるメニューを「変えない」選択をしたことが、今になって「一流」として輝きを放っている。#3では、2019年に生まれ変わった3代目・東京會舘へのこだわりについて尋ねた。

星野昌宏(ほしの・まさひろ)●1976年生まれ。一橋大学法学部私法課程卒。博報堂を経てローランド・ベルガーをはじめとした複数の外資系戦略コンサルティングファームに所属し、金融・建設・運輸・消費財・エネルギー等の幅広い業界において、全社戦略、企業再生、ビジネス DD、M&A、PMI、法人営業改革、オペレーション改善等のプロジェクトに従事した後、事業会社に転身。ベクトル(経営企画部長)、ポジティブドリームパーソンズ(取締役 CFO)、投資ファンド:アドバンテッジパートナーズの投資先である株式会社エポック・ジャパン(現:株式会社きずなホールディングス:取締役 CFO 兼 マーケティング本部長)を経て、2017年10月に東京會舘に入社し、18年6月、取締役就任。20年6月、常務取締役営業本部副本部長就任。23年3月から常務取締役営業本部長 兼 マーケティング戦略部長 兼 本舘営業部長に就任、現在に至る。

聞き手=玉置泰紀(たまき・やすのり)●1961年生まれ、大阪府出身。株式会社角川アスキー総合研究所・戦略推進室。丸の内LOVEWalker総編集長。国際大学GLOCOM客員研究員。一般社団法人メタ観光推進機構理事。京都市埋蔵文化財研究所理事。産経新聞~福武書店~角川4誌編集長。

この連載の記事

- 第31回

地方活性

名優なのにチラシ配りもして「丸の内行幸マルシェ」を仕掛けた丸の内びと――永島敏行さん - 第30回

地方活性

「破れるまで同じ服を着る」お客様をどう接客するのか?日本一のカリスマ店員に輝いた丸の内びとに極意を聞く―― 仁藤はるかさん - 第29回

地方活性

大丸有エリアを「楽しいSDGs」に巻き込む仕掛人の丸の内びと―― 大林悟郎さん、天野友貴さん - 第28回

地方活性

沼る人続出のレトロと新しさが同居する有楽町のホットスポット「東京交通会館」の丸の内びと - 第27回

地方活性

圧巻の西洋建築を誇る東京ステーションホテル その100年の歴史を守り100年先を見据える丸の内びと―― 八木千登世さん - 第26回

地方活性

20年以上の年月をかけた「Torch Tower」はどんなビルになるの?プロジェクトをけん引する丸の内びと―― 成瀬隆彦さん、横井彩友子さん - 第25回

地方活性

丸の内を彩る花はただの飾りじゃなかった! 養蜂で人、街、自然を結ぶ丸の内びと―― 伊藤月乃さん - 第24回

地方活性

変化する重要文化財「明治生命館」で感動を与え続ける丸の内びと――布佐胤彦さん、和久寿明さん - 第23回

地方活性

アーティストが「普通に」いる街づくりを目指して活動する丸の内びと― 中森葉月さん、金森千紘さん - 第22回

地方活性

1万人以上が来場する丸の内アンティークマーケットを仕掛けた丸の内びと― 大西彩加さん