有機EL搭載&真のプロ仕様になったiPad Proに、Apple PencilもProに進化! 春のiPad祭り特集 第20回

iPad Proに肉薄する13インチ「iPad Air」、バッテリー持続時間は仕様の2倍!?

2024年06月22日 12時00分更新

基本スペックにも現れた大幅なハイエンド化

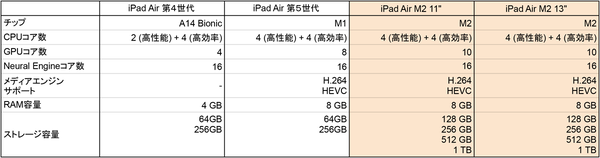

上の表に挙げた3世代のiPad Airは、当然ながら搭載しているチップがすべて異なり、A14 Bionic→M1→M2と着実に進化している。それがどれほどの意味を持つのかを知る手がかりとして、各チップの仕様をざっと比較しておこう。

まずCPUだが、第4世代のA14 Bionicでは高性能コア2つ+高効率コア4つの6コアであるのに対し、第5世代のM1と今回のM2では高性能と高効率コアが、それぞれ4つずつの8コアとなっている。CPUコア数だけで比較すると、CPU性能はさほど向上していないのではないかと思われるかもしれないが、性能は必ずしもCPUコア数に比例するものではなく、最近のチップのCPU性能は、コア数以上に大きく進化している。具体的には別記事として掲載するベンチマークテスト結果で示すことにしよう。

GPUについては、第4世代のA14 Bionicが4コア、第5世代のM1が8、今回のM2が10と、コア数は着実に増えている。その効果についても、実際のベンチマークテスト結果を見て実感していただくしかない。

そのほか、チップに直接内蔵された機構としては、Neural Engineとメディアエンジンがある。スペックだけから実際の性能を推し量るのは難しいが、Neural Engineのコア数は今回比較した3世代4モデルではすべて同じ16となっている。また第5世代以降が搭載するメディアエンジンのサポートするコーデックの種類については、M1とM2で違いはないように見える。

スペックの比較では、チップそのものの違いよりも注目すべき点がある。1つはiPad Airが実装しているRAM容量、もう1つはストレージ容量だ。

前者のRAM容量は第4世代の4GBが、第5世代は8GBへと倍増されていた。M1の採用と相まって、これによる第5世代の性能向上が大きかったことは間違いない。しかし今回のM2モデルでは、iPad AirのRAM容量は8GBに据え置かれた。これはMacのエントリーモデルと同じなので、iPadとしては十分ではないかと思われるかもしれないが、iPad ProのM4モデルが16GBを搭載するモデルを用意していることを考えると、iPad Airは差を付けられた感は否めない。RAM容量はモデルごとに固定で、Macのようにオプションで変更することはできないからなおさらだ。

後者のストレージ容量は、以前のモデルからオプションで選択可能となっていた。しかし第4、第5世代の場合、選択可能なのは64GBか256GBの2種類に限られていた。それが今回のM2モデルでは11インチ、13インチモデルとも、128GB、256GB、512GB、1TBの4通りから選択可能となった。最低容量も従来の2倍、最大容量では4倍となり、選択の幅が大きく拡がった。256GBから2TBの4段階で選べる最新のiPad Proにはかなわないものの、ストレージ容量の点では特に大きな進化を遂げたと言える。これは、iPad Airの用途を大きく拡げる可能性を持つものだろう。

良くも悪くもこれがiPad Airのディスプレイ仕様

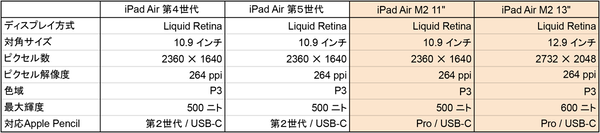

同時期に発売された上位シリーズのiPad Proでは、「タンデムOLED」というiPadとして新方式のディスプレイを採用したことが話題となっているのに対し、この新しいiPad Airの場合には特にディスプレイが話題になる様子はない。11インチモデルでは従来とほとんど同じ仕様、13インチモデルでもサイズ以外の仕様はほぼ同じディスプレイを採用しているのだから、それも無理はない。

スペックを見る限り、サイズ、ピクセル数、解像度、色域の広さ、最大輝度など、すべて同一で、実際の見た目にも違いは感じられない。

とはいえ、今回のiPad Airには、新たに13インチモデルが投入されたわけで、より正確に言えば12.9インチサイズのディスプレイは、iPad Airにとってまったく新規の仕様のものということになる。解像度(1インチあたりのピクセル数)は264ppiで変わらないので、ピクセル数が2732×2048に増えた分、同じ表示品質で表示領域が増えたことになる。ただし、最大輝度は11インチモデルの500ニトから600ニトに増加している。屋内では最大輝度で使うことはまずないだろうが、戸外などの明るい場所での視認性は向上しているはずだ。

表示機能には直接関係ないものの、ディスプレイとしての仕様と関わってくるのが、対応するApple Pencilだ。第4、第5世代のiPad Airは第2世代Apple Pencilと、正式な世代名のないUSB-C充電ポートを備えたものの2種類に対応していたのに対し、M2搭載のiPad AirはUSB-Cタイプと、新しいApple Pencil Proに対応する。

iPad Airを旧モデルから買い替えようと考えている人で、もしこれまで第2世代のApple Pencilを使っていた場合、それをM2モデルに流用することはできない。仮にUSB-Cタイプを使っていたとしても、M2モデルに合わせてApple Pencil Proを導入する方がいいだろう。それには2つの理由がある。

1つは単純にApple Pencil Proで追加されたり向上した機能が魅力的だからだ。例えば「スクイーズ」という操作方法が加わり、チューブを絞るようにペンシルの先端部分を強めにつまむようにすることで、ツールパレットを表示できるようになった。またジャイロスコープの搭載によりペンシルの回転も検知する。触覚エンジンでは、操作に対してのフィードバックを確実にユーザーに伝える。さらには「探す」アプリにも対応したので、高価なペンシルを紛失してしまう危険性が減少した。

もう1つの理由は、新しいM2搭載iPad Airに完全に適合するApple Pencilは、Proだけだということ。USB-Cタイプも、それなりに使用可能だが、iPadの本体に磁気コネクタで吸着しての充電やペアリングはできない。これは、iPad Airのフロントカメラの取り付け位置が変更され、横向き(ランドスケープ)に置いた際に画面のベゼルの上辺にくるようになったことと関係している。それによりiPad Air内部の磁気コネクタの配置などが変更されたからと思われる。

この連載の記事

-

第21回

Apple

【レビュー】Macよりも先にM4搭載「iPad Pro 13インチ」はアップル最高密度のモデルだ! -

第19回

Apple

アップル新型「iPad Air」本来より良い仕様を表記 こっそり訂正 -

第18回

Apple

【レビュー】絵を描く人にお勧め「iPad Air 13インチ」気になるiPad Proとの差が1カ所……! -

第16回

Apple

【レビュー】M4搭載のiPad Proはスペックも価格も圧倒的! -

第15回

Apple

【レビュー】最先端を凝縮! 9万円台から買えるM2「iPad Air」が全方位に快適だった -

第14回

Apple

eSIM専用の新iPad Proにも合う! 日本通信、月190円からのデータ専用SIMにeSIM版 -

第13回

Apple

アップル、炎上したプレス機CMについて謝罪 海外メディアの取材に答えて -

第12回

Apple

新iPad AirとiPad Pro 買い物徹底攻略ガイド! 注目すべきポイントはどこ? -

第11回

Apple

新型iPad Air/iPad Proと同時購入する純正アクセサリーはもう決まった? -

第10回

Apple

【現地レポ】iPad新製品が「久々」であり「大型アップデート」になった理由を探る(西田宗千佳) - この連載の一覧へ