セールスフォース・ジャパンが考える“デジタル時代の新しい営業”に必要なもの、セミナーで紹介

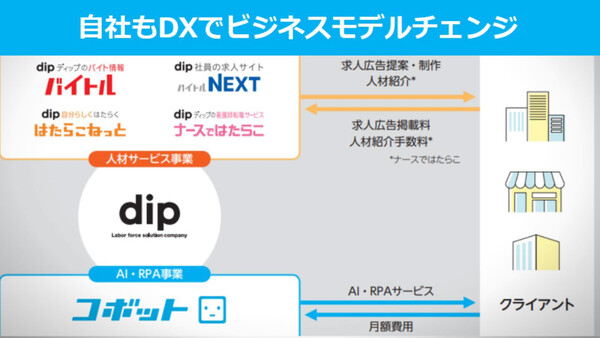

Slackを中心に営業DX実現、全社DXへ ― 年70万時間を削減したディップ

2023年03月20日 09時00分更新

デジタルの浸透によって営業活動のやり方も変わっている。SaaSとコミュニケーションツールの組み合わせで“デジタル時代の新しい営業”を提案するのがセールスフォースだ。セールスフォース・ジャパンのSlack事業部が2023年1月、「営業組織のあり方を再考する」というテーマのビジネスセミナーを都内で開催した。

同セミナーでは元キリンビール 代表取締役副社長で100年プランニング代表の田村潤氏、「バイトル」などインターネット求人広告サービスを展開するディップ(dip) 商品開発本部副本部長 兼 同本部メディアプロデュース統括部長の進藤圭氏が登壇し、これからの営業組織のあり方から「営業DX」の進め方まで、実経験もふまえた講演が行われた。

セールスフォース・ジャパン Slack 事業統括 マーケティング本部 プロダクトマーケティング ディレクターの伊藤哲志氏、100年プランニング代表の田村潤氏、ディップ 商品開発本部副本部長 兼 同本部メディアプロデュース統括部長の進藤圭氏

キリンビール高知支店のV字回復から学ぶ「従業員エンゲージメントの大切さ」

“デジタル時代の新しい営業”と聞くと、次々に新しいITツールを取り入れてデジタルな営業力を強化する――そんな姿を想像するかもしれない。だがセールスフォース・ジャパンのプロダクトマーケティング ディレクター、伊藤哲志氏は「ITツールを使って生産性を高めるだけでなく、ITを活用しつつ『従業員のエンゲージメント』を高めることが重要」だと強調する。

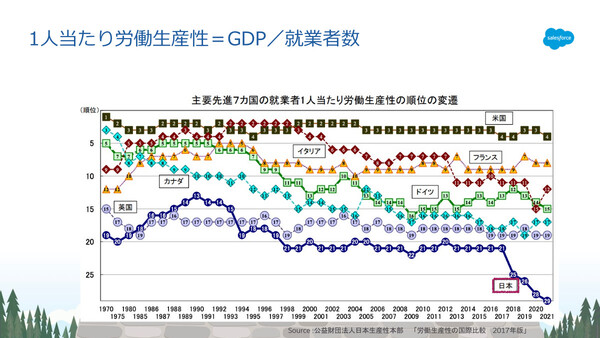

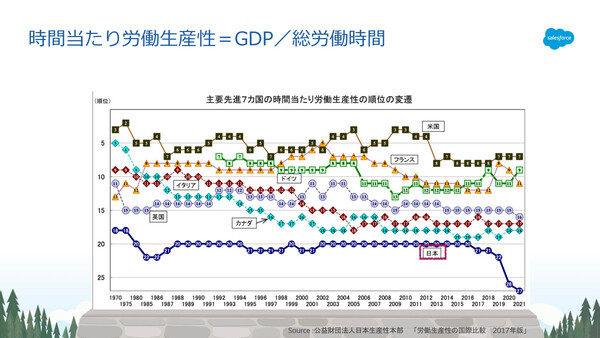

営業活動はどんな企業においても不可欠だが、日本企業は「人手不足」と「低い労働生産性」という2つの課題を抱えている。主要先進7カ国(G7)の中で、日本の1人当たり労働生産性(GDP÷就業者数)は最下位、時間当たり労働生産性(GDP÷総労働時間)も最下位だ。

労働生産性とは、一定の労働投入量に対してどれだけの労働成果(付加価値)を生み出せたかを示す指標だ。つまり、同じ就業者数もしくは労働時間で「より高い付加価値」を生み出すことができれば、労働生産性は改善できる。

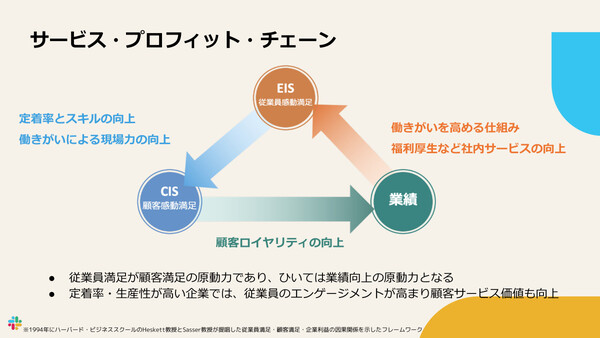

企業が生み出す付加価値の総量は「従業員数×労働生産性×就業時間」で示せるが、伊藤氏はここに「×従業員エンゲージメント」という要素を付け加えることで、付加価値を最大化することを提案する。従業員の満足こそが顧客満足の源泉であり、ひいては業績向上の原動力にもなるという考えからだ。

「業績が上がったら、すぐに顧客に還元するのではなくいったん社員に還元する。そうすると、仕事に対する社員のモチベーションが高まる。これは最終的に顧客満足度へとつながり、さらなる業績向上を促す、非常にポジティブなサイクルが生まれる」(伊藤氏)

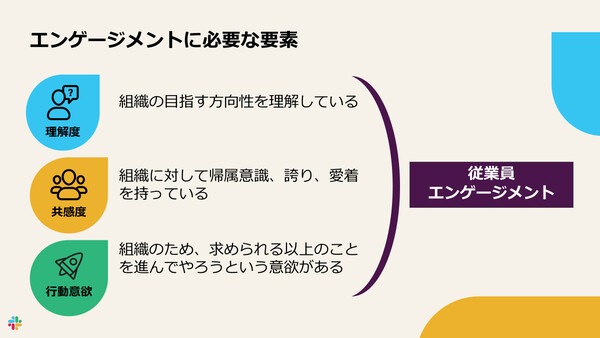

それでは、従業員エンゲージメントが高いというのはどのような状態なのか。伊藤氏は、「仕事に対して深い関心を持ち、自分の意志で積極的に関与し、自分の頭で考えて動くことができる状態」だと定義する。

これを20年以上前に実現したのが、キリンビールで代表取締役副社長を務めた田村潤氏だ。現在は100年プランニングの代表を務める。

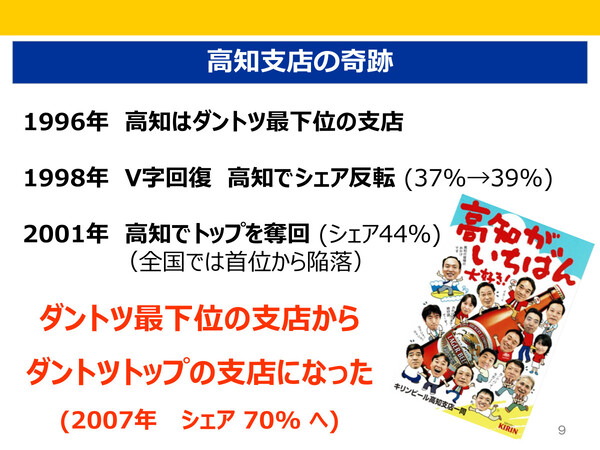

田村氏はキリンビール在籍時の1995年、全国でも「ダントツ最下位の支店」だった高知支店長に就任した。そこから5年ほどで高知におけるトップシェア(シェア44%)を奪回、V字回復を果たして「ダントツトップの支店」にした実績を持つ。

1995年当時、キリンビールは苦戦していた。ライバル企業の勢いを前に、高知支店の社員たちのモチベーションは下がり、「受け身で言われたことを自分のできる範囲でこなすだけ」「すべて人のせいにするような状態」(田村氏)だった。

ここで「競争力の差は実行力、徹底度の差」だと考えた田村氏は、目標を数字ではなく「行動」に切り替えることにした。営業の基本は顧客先を回ること、そして顧客とコミュニケーションを取ることだと考えて、基本に徹することから再スタートした。

ここで支えとしたのは、キリンビールの企業理念だ。「日本一おいしいビールを作って、日本人を幸せにする」「品質本位」「お客様本位」という企業理念に沿った社員の行動を促すことで、単に売上目標を達成するために言われたことだけをこなすという姿勢が、お客様に喜んでもらう、自分たちで考え主体的に行動するという姿勢に変わった。最終的には「自分の足で立つ」ことで、仕事に対するスタンスが変わったという。

田村氏は「理念の実現とブランド力のアップは同じ」ことだとも話す。当時、居酒屋などで客に「なぜ他社のビールを選ぶのか」を尋ねると、「他社のビールがおいしいから」という答えが返ってきた。しかし実際にキリンと飲み比べてもらうと、7割以上の客は味の違いがわからなかったという。

「(客が『他社のビールがおいしいから』と答えたのは)いろいろなところで『他社のビールがおいしい』という情報を聞いていたから。(自社の)何か良さそうの『何か』を高める、ブランド力を上げることで、会社の活動が効率化され、お客様も得をすることになる」(田村氏)

高知支店では、支店独自のポスターを作成するなどの取り組みも行った。当時は店舗に貼るポスターや新聞くらいしか広告手段はなかったが、現在のようなテクノロジーがあれば「われわれのシェアは9割を超えていただろう」と田村氏は振り返る。

V字回復という奇跡を起こせたポイントとして、田村氏は「自分たちで考え、自分たちで行動ができた」「情報がすべてオープン」「リーダーがぶれなかった」ことだとまとめる。これは、従業員エンゲージメントの向上を考えるうえで現在でも通用するアドバイスであり、特に「情報をすべてオープンにする」という部分は、組織がSlackを活用すべき理由にもつながる。

ディップ:いきなりDXを目指さない――営業DXを実現する3つのポイント

まさに現在、DXの取り組みを進めているのがディップ(dip)だ。同社では営業部門におけるDXからスタートして、その取り組みを全社に広げてきた。

ディップで執行役員を務める進藤圭氏(商品開発本部副本部長 兼 同本部メディアプロデュース統括部長)は「営業DXを進めた結果、従業員2600人が年間70万時間の削減に成功した」と、その成果を語る。いったいどのように取り組んだのだろうか。

ディップでは従業員の65%(1500人程度)を営業職が占めており、「ITリテラシーは高くない」(進藤氏)会社だ。そんなディップでもDXを推進し、成果を出すことができた。そこから得た教訓について、進藤氏は「次の3つだけ覚えてほしい」と語る。

(1)いきなりDXを目指さない

(2)“なしくずしデジタル化”をしよう

(3)ITで会社の強みを伸ばすのがDX

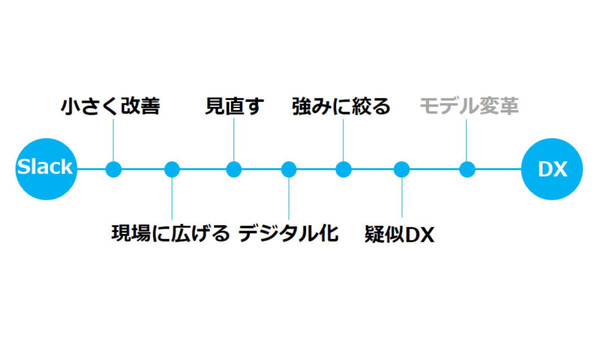

(1)は、DXだからといっていきなり新しいことをしようとするのではなく、まずは「成果が出るところからやる」ことだと、進藤氏は説明する。具体的なポイントとして、「日常使うものから始める」「自社にあった仕組みを入れる」「全員が参加できる流れを作る」の3つを挙げる。

その取り組みの中心となるツールとして、ディップが導入したのがSlackだ。「コミュニケーションはすべての業務の起点。そこをデジタルにしてみたらどうかと考えた」と進藤氏は語る。スタッフ間のコミュニケーションツールとしてだけでなく、たとえば勤怠の打刻もSlackで行うかたちに変えた。つまり「1日がSlackと共に始まる」わけだ。

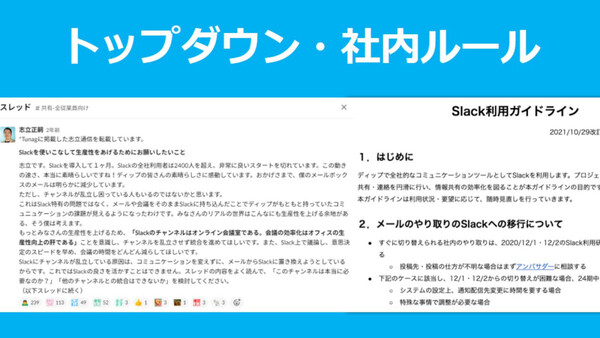

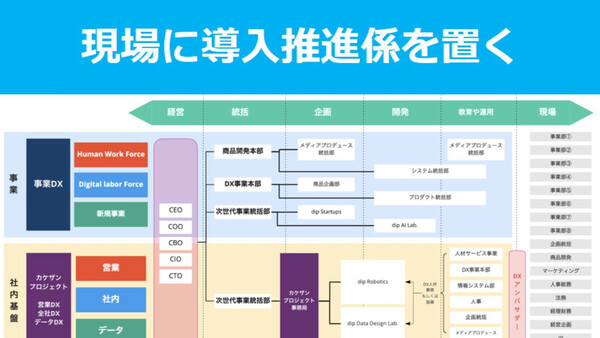

合わせて、「Slackを公式ツールにする」というメッセージをトップダウンで発信した。社内メールはすべてSlackに移行し、内線電話も廃止し、会議もなるべくSlackで行うというルールも作成し、現場とITを兼務するメンバーを“アンバサダー”として全組織に置いた。このアンバサダーが導入推進係となり、組織内でのDXの浸透を支える。

Slackを選定したのは、「グローバル水準のコミュニケーションツールであり、洗練されている」「デジタル上にオフィスを作りたい」「システム連携が優れている」といった理由からだという。

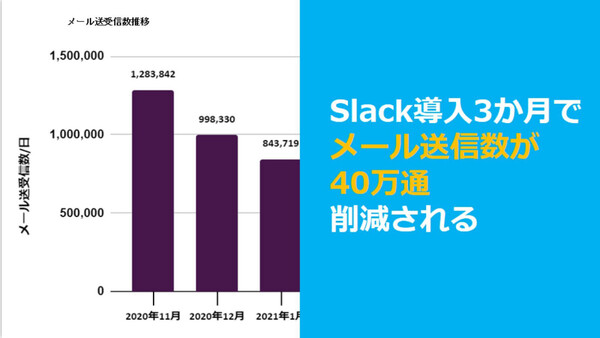

導入後3カ月もたつと、8割以上の社員が毎日Slack上でコミュニケーションをするようになった。その結果「電子メールの送信件数が3カ月で40万通も削減された」(進藤氏)という。

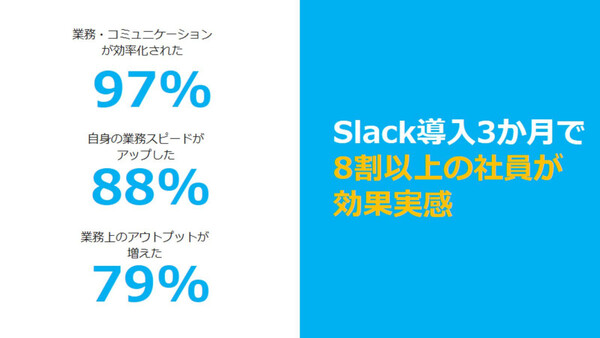

社員アンケートの結果も上々だ。97%が「業務コミュニケーションが効率化された」、88%が「自分の業務スピードが上がった」、79%が「業務上のアウトプットが増えた」と回答している。

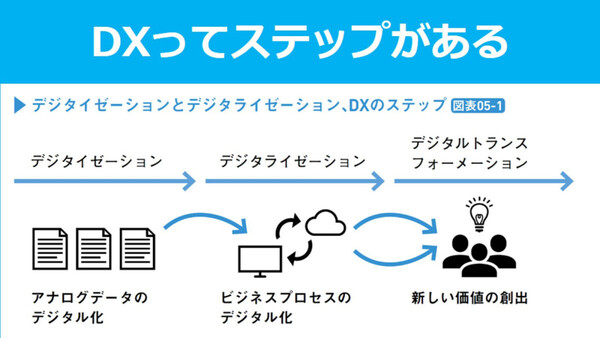

「われわれがやったことはシンプルだ。大掛かりな計画を立てて体制を組むのではなく、“Slackをやってみよう”と始めて習慣に組み込む、みんなで使う」(進藤氏)。このように“軽く”始めるべき理由は、「デジタイゼーション(アナログデータのデジタル化)をさっさと進めて、デジタライゼーション(ビジネスプロセスのデジタル化)、さらには新しい価値を創出するDXへと進まなければならないから」だと説明する。

「なしくずし」でデジタル化を推進すべき理由

2つめの「なしくずしデジタル化」のポイントとして、進藤氏は「成功体験を共有しよう」「仕組みを作って成果を広げよう」「それに乗っかってデジタル化を広げよう」という3つを挙げる。

中でも1つめの「成功体験の共有」は、「非常にレバレッジがきくやり方」だと進藤氏は推す。DXの取り組みが始まっても、社員の多くは「これまで売上で評価されてきたのに、時間を削減したところで評価されるのか?」と疑問を抱いている。そうしたマインドを変えるために、ディップでは社内報を活用して、RPAロボットの開発体験など、さまざまな現場社員の成功体験を共有することに努めている。さらには社外への発信も強化しており、進藤氏は「恥ずかしがらずに社外広報」することを薦める。

「現場にDXを『強制』する会社が多いが、経営が変わらないとDXはできないし、会社の空気が変わらないとDXは進まない。自動化や効率化はいいことだという社風に変えていかないと動かない」(進藤氏)

また2つめの成果を広げるための「仕組み」づくりについては、「流行の言葉に乗っかって説明しようとすると失敗しやすい。DX、RPA、AIなどと言わず『業務改善』と言おう」と提案した。ディップでは社員全員がDXに関するアイディアを投稿できるWebフォームを常時開設しており、「ロボットにやらせたい業務は?」などの問いに多くのアイディアが寄せられているという。

DXの準備として必要な業務の仕分けについても、どのように仕分けを行うかのフレームを現場に渡し、自動化できない/自動化する必要がないものについては、現場の判断でやめてよいという権限を与えている。

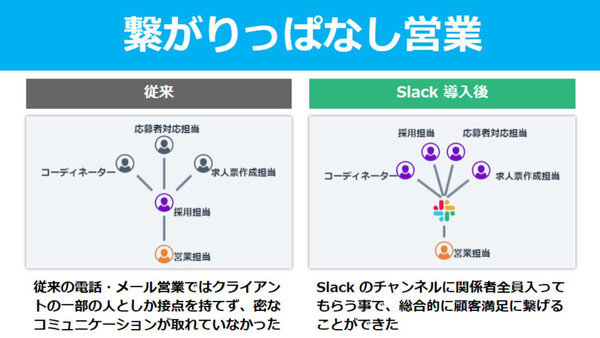

進藤氏は、ディップの営業担当が行っている“つながりっぱなし営業”も紹介した。取引先企業とSlackチャンネルを接続/共有する「Slack コネクト」を使い、取引先と“つながりっぱなし”の状態にしておいて、新たな求人案件が発生したらそのチャンネルでやり取りをすることで、スピード化に役立っているという。

営業部門内でのノウハウの伝承もSlack上で行っている。「営業知恵袋」と呼ぶデータベースを用意して事例を書き込み、わからない部分は専用チャンネルで尋ねることもできる。そのほかにも、Slackの絵文字を使った承認による脱ハンコ化、CRMとSlackの連携によって商談報告などのSlack上での完結、といった取り組みも進めている。

ここでのポイントは「業務を変えないこと」だと進藤氏は説明する。「業務を変えずに1つのツール(=Slack)にどんどん載せていく」ことが大切であり、ここでは連携可能なサービスが多数あるSlackの特徴が生きてくる。

Slackを中心に据えた「なしくずしのデジタル化」を推進した結果、ディップでは1年間で合計11万時間の業務が削減された(うちSlackの導入効果は5.5万時間)。その成果は「約50人分の人員増強効果」にあたるという。

DXの効果として1年間で11万時間分の業務改善効果があった(ディップのプレスリリース)

「自社の強み」からデジタル化し、範囲を拡大していく

DX推進に向けた最後のポイント「ITで会社の強みを伸ばすのがDX」は、DXをやれと言われて「何か新たなビジネスを創出しなければならない」と悩んでしまう企業や担当者へのアドバイスだ。

「どの会社にも強いところがある。(新規ビジネス創出を考える前に)まずはそこだけを徹底的にDXする、という考え方がおすすめ」(進藤氏)

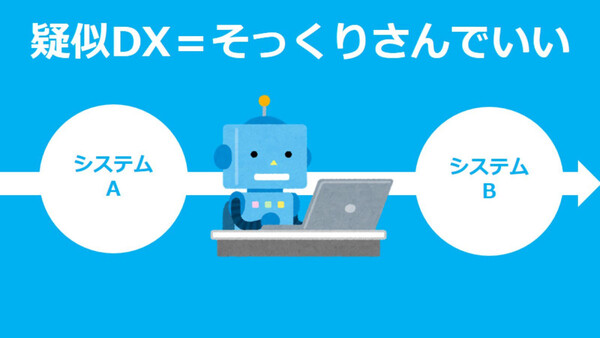

ここでのポイントも3つあり、「Slack導入で終わらせない」「つながりやすいシステムにする」「DXそっくりさん(疑似DX)」だという。

まず「Slack導入で終わらせない」について、ディップでは、同社の強みとする営業の業務をしっかりデジタル化することに努めた。具体的には、営業活動の各工程(顧客リスト作成、顧客管理、顧客フォローなど)で利用しているサービス、アプリや自社開発ツールなどを連携させ、それを通じてデータドリブンな営業活動を実現している。

こうして、まずは強みのある部分でDXを進め、そこから拡大して業務全体のデジタル化を進めていく。ディップの場合は「Slackが便利」という意識が社員に定着してきたところで、営業以外の部門でもSlackを中心に据えて業務ツール同士をつないでいった。Slackにつなげにくかったオンプレミスのシステムについては、SaaS化したものもある。

このようにデジタル化を進めていくと、「DXってなんだろう?」という疑問もわき始めるという。進藤氏は、まずは“疑似DX(=DXそっくりさん)”で構わないと強調する。ディップにおけるDX推進も、「計画性を持ってやってきたわけではなく、Slackを中心に置いてデジタルで業務どうしをつなげていく『なしくずしのデジタライゼーション』だった」という。

「会社の中がなんとなく(デジタルで)つながっているという世界を作ればいい」「ディップは開発者がたくさんいるような会社ではないので、極力作らず(開発をせず)、しかしデータで判断できる経営はしたい。これがわれわれのDXの狙い」(進藤氏)

たとえば現在では、営業が受注した案件をSlackで報告すると受注管理システムに記録され、RPAにより受注管理システムからCRMにデータが書き込まれ、CRMから顧客に発注確認メールが送信される仕組みが出来ている。これまでは一つひとつ人手でやっていた作業が、自動化されたわけだ。

このような取り組みにより、2年間の累計で96万時間の業務と、月間80万通のメールを削減できたという。

なおディップでは、自社の経験を生かして、SaaSを販売するDX事業「コボット」も開始している。さらには経済産業省が定める「DX認定事業者」の認定も取得した。進藤氏は「結果としてビジネスモデルの変革ができた」と語る。

「『気がつけばDXしていた』、これがわれわれのDXだ。無理やりDXしなくてもいい。デジタル化の先にDXになることもある」(進藤氏)

(提供:Slack)