ASCII Power Review 第172回

本体カラーはダークテックブルー

「dynabook R」実機レビュー = 第12世代Coreのために設計された究極のスタンダードノート

2022年05月17日 10時00分更新

Dynabookは14インチクラムシェル型モバイルノートPC「dynabook R」を発売した。dynabook Rは2019年1月に発表された13.3インチノートPC「dynabook R3」の後継モデル。ディスプレーを13.3インチから14インチへと大型化しつつ、厚さは18.2~22.4mmから15.9mmへと薄型化。またフットプリントも316×229mmから312.4×224mmへとコンパクト化している。もちろん最新モデルということで、CPUは第12世代(Alder Lake)インテルCoreプロセッサーだ。

見た目は非常にスタンダードなdynabook Rだが、細かな装備も着実に進化。その使い勝手についてもチェックしていこう。

カタログモデルは3種類だが、バックライトやスピーカーなど異なる

dynabook Rシリーズのカタログモデルには下記の通りR9/V、R8/V、R6/Vの3モデルが用意されている。

・「R9/V P1R9VPBL」(実売価格29万1500円前後)

Core i7-1260P/RAM32GB/SSD512GB/Office付き

・「R8/V P1R8VPBL」(実売価格25万円前後)

Core i7-1260P/RAM16GB/SSD512GB/Office付き

・「R6/V P1R6VPBL」(実売価格21万7000円前後)

Core i5-1240P/RAM8GB/SSD256GB/Office付き

CPUは第12世代(Alder Lake)の「Core i7-1260P」(12コア[4P+8P]、16スレッド、最大4.70GHz)または「Core i5-1240P」(12コア[4P+8P]、16スレッド、最大4.40GHz)を採用。メモリーは32GB/16GB/8GB(LPDDR5-4800)、SSDは512GB/256GBが用意される。また全モデルに「Microsoft Office Home & Business 2021」がプリインストールされている。

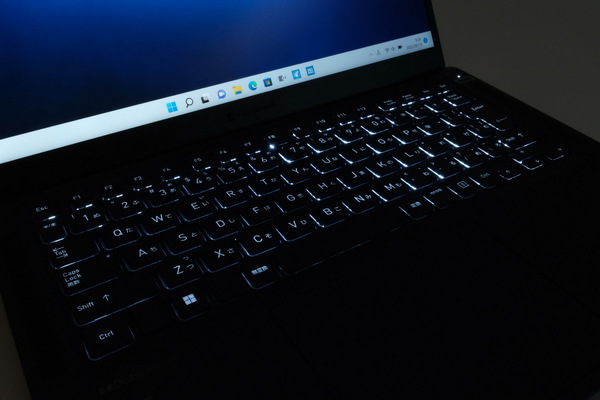

実は上記3モデルで細かなスペックが異なっており、R9/Vのみが、インテルEvoプラットフォームに対応し、バックライトキーボード、「Dolby Atmos&2way 4speakers」を搭載している。この点には留意してほしい。

これ以外のスペックは基本的に共通。OSは「Windows 11 Home」。ディスプレーは14型WUXGAカラー液晶(1920×1200ドット、16:10、ノングレア)。ディスプレー上部にはプライバシーシャッター付きの約92万画素ウェブカエラとデュアルアレイマイクを内蔵している。

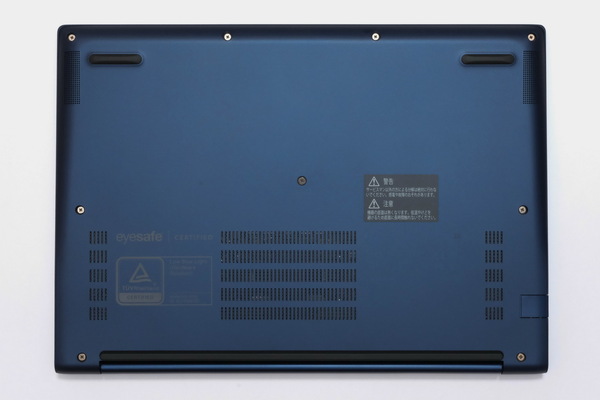

インターフェースはThunderbolt 4×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(ひとつがUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、HDMI×1、有線LAN×1、microSDメモリーカードスロット×1、3.5mmヘッドセット端子×1を装備。ワイヤレス通信はWi-Fi 6(11ax)、Bluetooth 5.2をサポートしている。

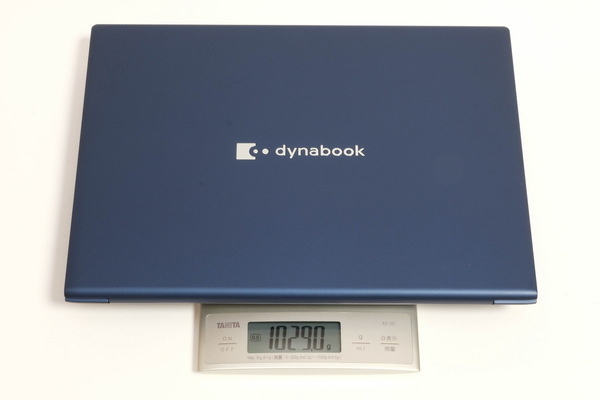

本体サイズは約312.4×224.×15.9mm、重量はR9/Vが約1.05kg、R8/VとR6/Vが約940g。バッテリーはR9/VがバッテリーL(設計容量64,988mWh)、R8/VとR6/VがバッテリーS(容量不明)を搭載しており、バッテリー駆動時間はR9/Vが約24時間、R8/VとR6/Vが約20.5時間と謳われている。

なお、ストレージ1TBや、Officeなしが選べるWebオリジナルモデル「dynabook RZシリーズ」も用意されている。一般向けモデルに希望の構成がない場合にはチェックしてみよう。

右側面に3.5mmヘッドセット端子×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×1、有線LAN×1、microSDメモリーカードスロット×1、左側面にセキュリティーロックスロット×1、HDMI×1、USB 3.2 Gen1 Type-A(USBパワーオフアンドチャージ機能付き)×1、Thunderbolt 4×2を用意

キーボードのフィーリングは好みが分かれる

タッチパッドは好印象

dynabook RシリーズのキーボードはJIS配列準拠の86キー日本語仕様。水などの侵入を抑える防滴タイプとなっている。キーピッチは19mm、キーストロークは1.5mmだ。

配列的には「半/全」キーや記号キーの一部が幅を狭められている。また打鍵感自体は悪くはないが、強く打鍵したときにややバタついたような印象を受ける。筆者自身はフルスピードで入力できるが、フィーリングとしては好みが分かれるというのが率直な感想だ。

電源ボタンは指紋認証センサー一体型で、パソコ ン起動と同時にWindowsへサインインできる。ただし事前に「dynabookセッティング」で設定を済ませておく必要がある。

使い勝手の面で個人的に気に入ったのがタッチパッド。実測110×86mmと奥行きが広く確保されており、実にジェスチャー操作しやすい。ストロークも浅めで、クリック感は良好。ジェスチャー操作、ピンチイン・アウト操作を多用する方は気に入るはずだ。

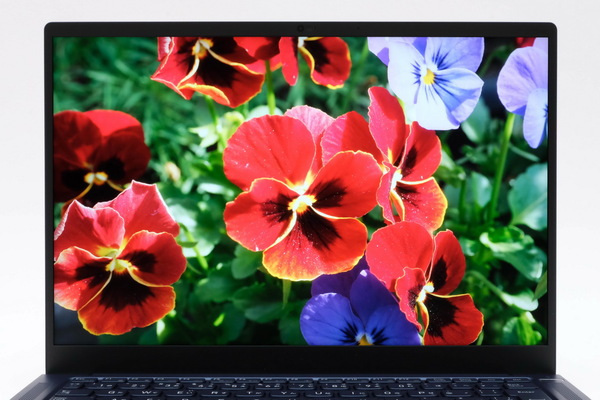

ディスプレーは高輝度、高視野角、低ブルーライトが謳われているが、色域などの細かなスペックは公表されていない。カラーキャリブレーション機器「i1Display Pro」と色度図作成ソフト「ColorAC」で実測したところ、sRGBカバー率は96.7%、sRGB比は103.7%、AdobeRGBカバー率は76.0%、AdobeRGB比は76.9%、DCI-P3カバー率は75.8%、DCI-P3比は76.5%となった。モバイルノートPCとしては平均的な色域を備えている。

ウェブカメラは有効画素数92万画素ということで解像度的には正直物足りない。しかし、室内灯下でも明るく、自然な発色で撮影できた。ライブ配信などをするなら外付けのウェブカメラなどを装着するべきだが、ビデオ会議用途であれば実用十分な画質だ。

なおビデオ会議向けに、背景ぼかし・明るさ自動補正・顔位置自動調整が可能な「AIカメラエフェクター」、周囲のノイズを抑え自分の声と相手の声を聞き取りやすくする「AIノイズキャンセラー」、マイクのオンオフをキー操作で可能な「ワンタッチマイクミュート」機能などが搭載されているのもアピールポイントである。

12世代コアの回しっぷりは

CINEBENCH R23で第11世代の1.76倍のCPU性能を記録

この連載の記事

- 第306回 撮りたい時代を指定して写真も動画も撮れるタイムマシンカメラだ=「instax mini Evo Cinema」実機レビュー

- 第306回 2026年のノート用CPUの主役となる両雄=「Ryzen AI 400」と「Core Ultra 3」の速度を徹底比較できたっ!!=ASUS新「Zenbook 14」実機レビュー

- 第305回 これが2026年のソニーαの基本モデルだ!!=新3300万画素センサーで毎秒30コマになった「α7Ⅴ」実写レビュー

- 第305回 白黒写真しか撮れないコンデジ「ライカQ3モノクローム」実写レビュー=写真の本質を体感できるカメラだっ!!

- 第304回 12月発売なのに超お買い得なCopilot+PC合格の最新AI内蔵オールインワンPC「ExpertCenter P600 AiO」実機レビュー

- 第303回 世界初の全天周カメラ搭載ドローン「Antigravity A1」実機レビュー

- 第302回 大人気のスマートウォッチ最高モデル「HUAWEI WATCH Ultimate 2」実機レビュー

- 第301回 3万円台で買える「全方向障害物検知+全面プロペラガード」の安全Vlogカメラだ=「DJI Neo 2」実機レビュー

- 第300回 マニュアルレンズで激ボケと超解像写真を楽しむ「ライカM EV1」実写レビュー

- 第299回 1kg切りなのにバッテリーで30時間超えのAIノートPC「VersaPro UltraLite タイプVY」実機レビュー

- この連載の一覧へ