IoTが当たり前に叫ばれ、製造業などでは機器やデータの連携が進んでいる。一方で、医療における手術中でも多様な機器が稼働しているが、これまで連携はしていなかった。国立研究開発法人日本医療研究開発機構は、手術室内の機器をネットワークで連携させたスマート治療室「SCOT」を開発。プロジェクトリーダーの村垣 善浩氏に、詳細な話を聞いた。

手術室では、さまざまな医療機器が稼働している。しかし、それぞれの機器は単独で機能しており、機器が示す患者の状態を医師や看護師などが目視で読み取り、言語で伝えている。これでは、手術中に発生する「情報(データ)」を有効活用できているとはとても言えない。

手術室内の各機器をネットワークで相互に接続し、それぞれの機器が発するデータを統合管理し、分析することで、より安全で、より精度の高い手術が可能になるのではないか。このような考えから生まれたのが、スマート治療室「SCOT(Smart Cyber Operating Theater)」だ。現在では12の企業と大学5校が開発に参加しているプロジェクトのリーダーであり、東京女子医科大学 先端生命医科学研究所の教授を務める村垣 善浩氏のお話を伺った。

「滅菌空間」でしかなかった手術室を、「医療機器」に

手術室は、人体の一部を切開して、体内に何らかの操作を加える空間だ。最低限必要なものは、患者を寝かせる手術台と、切開部を照らす無影灯、そして滅菌した空間だ。何らかの菌が切開部に入り込むと、感染症を起こす恐れがあるため、手術室内を滅菌し、清浄に保つ必要があるわけだ。

実際の手術では、患者の疾患に合わせて必要なピンセット、メス、鉗子などの器具、そして計測機器や治療機器を手術室に持ち込んで手術をする。しかし先述の通り、手術室内の機器はそれぞれ単独で動作している。

一方のSCOTは、手術室内の機器をネットワークで接続して相互に連携可能とし、手術室をまとめて1つの「医療機器」とする試みだ。

各機器をネットワークで相互に接続し、それぞれの機器が出力するデータを集積。さらに、各機器が刻む時刻もすべて同期する。画像データには身体のどの部分を映したものであるかを示すメタデータまでも加えている。

すべてのデータの時系列を統一し、必要に応じてメタデータを加えることで、それぞれ異なる機器が出力したデータをまとめて分析できるようになる。今後は、手術室内の各機器から集積したデータを機械学習やディープラーニングで分析して、切除すべき部位を精密に導き出して執刀医に示す機能も加える予定だという。

ターゲットは悪性脳腫瘍の難解な手術

SCOTは、おもに悪性脳腫瘍の手術を想定して開発された。導入されている広島大学病院、信州大学医学部附属病院でも、悪性脳腫瘍の手術に活用した例が多い。

悪性脳腫瘍は、大脳や小脳、脳幹、脊髄といった脳実質に染み込むように広がるため、腫瘍と健常な組織の境界をはっきり認識することが事実上不可能だ。これはほかの臓器の悪性腫瘍(がん)にも共通する特徴だが、肺や胃、肝臓などのがんなら、周囲の健常な組織まで切除できることが少なくない。残存した組織が機能し、通常の生活を送れるようになる例も多い。

しかし悪性脳腫瘍の場合は、腫瘍の周囲を大きめに切除するということが難しい。脳は人間の動作や感覚、言語などの機能を司る神経組織が集まっている。あまり重要な働きをしていない組織に発生した悪性脳腫瘍なら摘出可能だが、人間に必要な機能を司る組織までまとめて切り取ってしまうと、運動障害、感覚障害、言語障害などの障害が残ってしまう。

そのため、悪性脳腫瘍の手術では、さまざまな患者を救うための装置や手術方法が開発されている。

腫瘍部とその周囲を立体的に描写して画面に表示する「術中ナビゲーション」や、腫瘍周辺のごく小さな部分に電気刺激を加え、運動機能などに関連する部位であるかを確かめる「術中モニタリング」などは、機器を使って摘出すべき部位が特定できる。

さらに、麻酔医が術中に麻酔をコントロールし、手術を受けている患者の意識をはっきりと覚醒させた状態で手術をする「覚醒下手術」という手法もある。この手法では、患者と会話を交わしたり、手足を動かしてもらったりしながら手術を行う。切除を予定する部位に電気刺激を加えて、患者が会話できなくなったり、身体を動かせなくなったらば切除を避ける。切除しても問題ない部分を確かめながら、可能な限り悪性腫瘍が切除できる。

加えて、手術室に設置したMRI(Magnetic Resonance Imaging:磁気共鳴画像法)装置を利用して、腫瘍がどれくらい、どの部分に残存しているのかを画像で確かめながら手術を進める医療機関も増えてきた。それでも、悪性脳腫瘍を完全には切除できず、わずかに腫瘍を残してしまうため、術後に放射線治療や化学療法が必要になるという。

このように悪性脳腫瘍の手術では、手術チームが機器を使いこなし、電気刺激などで切除可能な部分を細かく特定していき、さらに執刀医は手術用顕微鏡を覗きながら情報を得て、腫瘍を高い精度で摘出しなければならない。

手術時間が長引くと患者にかかる負担が大きくなる。細かい、手間がかかる作業でデータを集めながら腫瘍を摘出する。しかもなるべく短い時間で済ませなければならないため、熟練の脳外科医であっても難易度が高い手術となる。

MRI装置を中心に各種機器をパッケージ化

SCOTは、手術室に設置したMRI装置を中心に、上述した各種医療機器をパッケージ化したものだ。手術室単位でパッケージを作ったと言ってもいいだろう。

始めてのSCOTは、2016年3月に広島大学病院が導入した「Basic SCOT」。これはMRI装置に加えて、各種医療機器を集めてパッケージとしたもので、この時点では機器同士をネットワークで接続はしていない。広島大学病院は、Basic SCOTを悪性脳腫瘍のほか、骨腫瘍など40例以上の手術で活用した。

続いて2018年3月に信州大学医学部附属病院が「Standard SCOT」を導入した。これはBasic SCOTの各機器をネットワークで相互に接続したものだ。信州大学病院はStandard SCOTを、悪性脳腫瘍など10例以上の手術で活用している。

さらに、2019年9月には東京女子医科大学病院が「Hyper SCOT」の本格運用を開始した。これは、Standard SCOTに加えて、ロボット技術を応用した手術台を導入したもの。機械学習、ディープラーニングなど新技術の活用も視野に入れたパッケージだ。

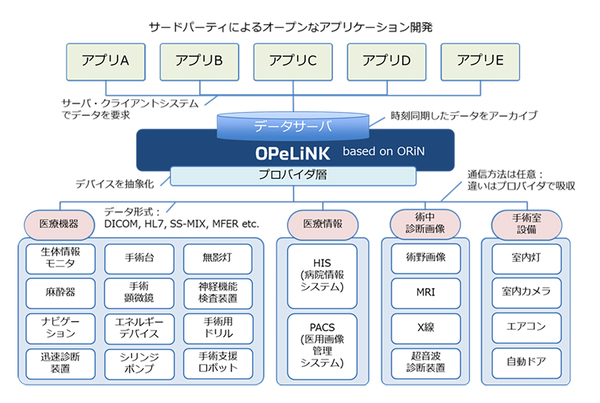

3種類のSCOTのうち、Standard SCOTは事業化を目指して開発したものだ。デンソーが開発したソフトウェア「OPeLiNK」を中心に、それぞれ接続手段や通信プロトコル、出力データ形式が異なる複数の医療機器からのデータを集積し、データ形式をそろえて出力可能としている。出力先としては、分析ソフトウェアや、手術室内に設置してある各種モニター、さらには手術環境を左右する照明なども含まれている。

そしてOPeLiNKは、集積したデータをサードパーティーが開発するプログラムに提供する機能を持つ。Standard SCOTが持たない機能を、ソフトウェアの形で追加できるのだ。OPeLiNKの段階で、医療機器を抽象化して機器の違いを吸収しているため、手術で使用する医療機器が変わったとしても、プログラムを修正する必要はない。

手術室外の遠隔地からの支援も可能

Standard SCOTにはもう1つ、遠隔地からの手術支援が可能という特徴がある。Standard SCOTは、手術室内にある20の医療機器をネットワークで相互に接続しているほか、医局などの遠隔地に設置した4Kモニターともつながっている。この4Kモニターが表示する情報を医局で確認しながら、別の医師が手術室内にいる執刀医を支援できる。従来は執刀医がすべての情報を認識して即座に判断を下していかなければならなかったが、医局でも情報を確認し、支援可能とすることで、執刀医にかかる意思決定の負担を軽減できる。

将来はOPeLiNKの情報をモバイル機器に送信するようになるのではないかと村垣氏は予測している。「5Gが普及すればごくわずかな遅延で高画質な画像情報を遠隔地に送信できる。また、SCOTを手術室ではなく災害救急現場に構築すれば、現地で処置に当たっている医師を遠隔地から支援することも可能になるだろう」と村垣氏は将来の用途を予測する。

とにかくプロフェッショナルに使ってもらうため、

現場トップ医師の声を聞いて注意深くパッケージ化

SCOTでパッケージ化する医療機器の選定には細心の注意を払ったという。手術を担当する医師は自身が使い慣れていて気に入っている機器を手術に使いたいと考えるからだ。このような医師にSCOTをパッケージとして提供しても、「気に入っている機器を使えない」という点がデメリットとなって、使ってもらえない可能性もある。

村垣氏は「パッケージに採用する医療機器については、現場のトップ医師の声をよく聞いて選定した」と語る。現場の要望をよく聞いてパッケージを構成したSCOTには、日本の先端医療のツールが一通りそろっている。そのため、パッケージ自体の価値も高く、海外からの問い合わせも多いという。

今後、SCOTは世界標準化を視野に入れている。現在、医療機器が出力するデータは、メーカーごとに形式が異なる。そのため、それぞれメーカーが異なる機器が出力したデータを統合しようとすると手間とコストと時間がかかる。その点SCOTは、各機器から集めた、形式がバラバラのデータを統合し、形式をそろえてサードパーティーのプログラムに出すことができる。村垣氏はSCOTが医療データの標準化に貢献できると考えている。データの標準化ができれば、SCOTの世界標準化にも有利に働く。

さらに、SCOTが途上国などの経験の浅い医師の教育にも活用できる可能性もある。さまざまな症例について詳細なデータを、医師の知見やコメントと合わせて蓄積していくことで、別の価値が見えてくる。医師が手術のシミュレーションをするときにSCOTのデータがあれば、所々で注意すべきポイントを把握できる。SCOTによって、これまでよりも短い期間の訓練で、熟練医に近いレベルの技術を身に付けることができるだろう。

村垣氏はSCOTの今後について、従来とはまったく違う、レーザーや光を使用する新しい物理的な治療法の取り込みを目指すとしている。そして「SCOTは世界規模で手術の高度化に役立つのではないか」とも語る。日本だけでなく、これからの世界の医療をSCOTが変えていく。