サイコムが得意とするデュアル水冷ゲーミングPCに進展

X370&第2世代Ryzenの挙動に迫る!「G-Master Hydro X470A」で検証

2018年05月01日 11時00分更新

本当に120mmのラジエーターで大丈夫?

水冷クーラーの限界を知るためCPU温度を多方面から検証

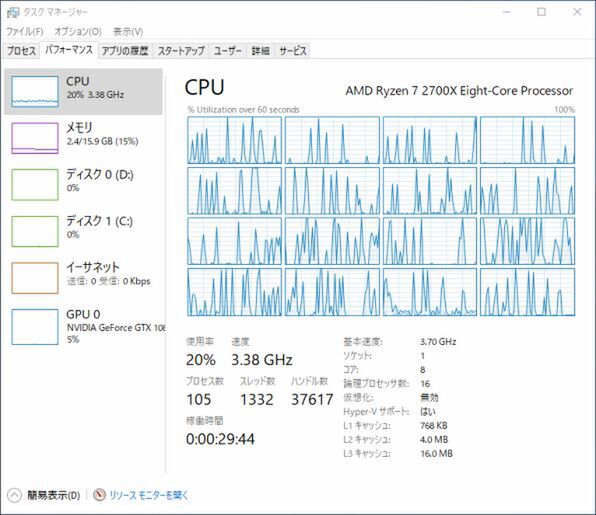

先ほどの基本性能を見るベンチマークテストではとくに異常な値はなく、しっかりと冷却され本来の性能を発揮しているように見えるRyzen 7 2700X。しかし、TDPが105Wと大きめに確保されているだけに、そのぶん発熱量が増加しているのは間違いないだろう。最大温度が85度となっていることもあり、本当に120mmのラジエーターで十分な冷却ができているのか、少なからず気になってくる。

そこで、ベンチ中の温度変化や動作クロックの挙動といったものを「HWiNFO」を使って収集し、冷却性能が十分なのかを検証してみた。

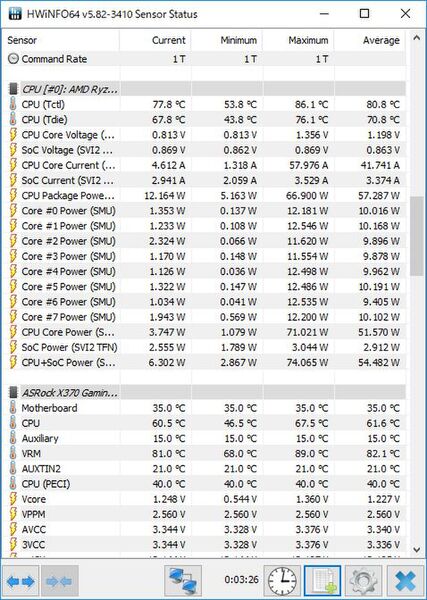

ちなみにHWiNFOの画面を見てもらえるとわかるのだが、CPUの温度が「CPU(Tctl)」「CPU(Tdie)」「CPU」と3つある。先の2つはCPUから読み取れる温度で、CPU(Tctl)はUEFIなどで読み取れる値、CPU(Tdie)は実際のダイ温度、CPUはマザーボードのセンサーから読み取る値となっている。CPU(Tctl)はCPU(Tdie)に10度加えた値となっているので気にしないこととし、今回は「CPU(Tdie)」と「CPU」の2つの値に注目して検証していこう。なお単純に「CPU」と書くと紛らわしいため、「CPU(M)」としておく。

まずは定番ベンチ「CINEBENCH R15」とゲーム系「FF15 ベンチ」で検証

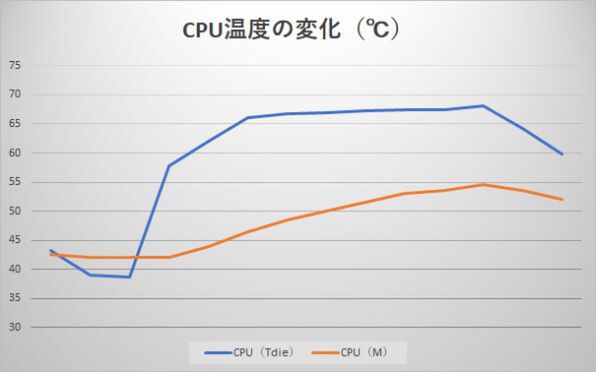

まずはCPUだけに負荷がかかった場合として、「CINEBENCH R15」から試してみよう。すべての論理プロセッサ(マルチスレッド)を使う「CPU」と、1つの論理プロセッサ(シングルスレッド)だけを使う「CPU(Single Core)」の2つのテストが可能なので、せっかくなので両テストで温度と動作クロックの変化を見てみることにしよう。早速だが、結果のグラフは次のようになっている。

マルチスレッド処理となる「CPU」のテストでは、8コア16スレッド処理が可能なRyzen 7 1700Xにとってテスト時間が短く、あっという間に終わってしまう印象だ。そのため、CPU(Tdie)の温度は70度にも届かず、CPU(M)はまだ上昇が始まったばかりで、最大でも54.5度という低い値だった。短時間の高負荷に対する冷却性能は十分高いといえる。

興味深いのが動作クロックで、後半、3867GHzから3842MHzへと25MHzだけだが減速していた。Presicion Boost 2による細かな調整が行なわれていることがよくわかる結果だ。もちろん減速しないのが理想なのだが、すべてのコアを使うような高負荷でもわずかな減速で済ませているあたり、第2世代Ryzenのチューニングの優秀さが垣間見える。

続いて、シングルスレッドとなる「CPU(Single Core)」を見てみよう。

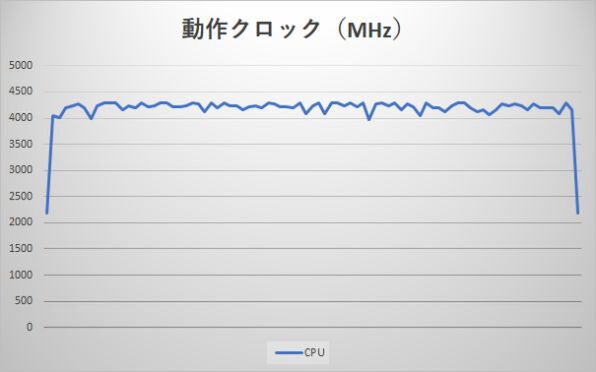

シングルスレッド処理なので当然負荷は低く、CPU温度は比較するまでもなく非常に低い。温度が上がりやすいCPU(Tdie)ですら56.9度までしか上昇しておらず、安定している状態だ。

動作クロックはマルチスレッドと比べかなり高く、最大4291MHz、ほとんどのシーンで4200MHz前後で安定していた。このクロックの高さが、シングルスレッド処理の性能向上に寄与しているのだろう。これも第2世代RyzenのPrecision Boost 2とXFR2の威力といえる。

「CINEBENCH R15」を使ったテストではCPUの冷却性能は十分であり、ほぼフル性能が発揮できてるだろうことが確認できた。少なくとも、「CINEBENCH R15」においては120mmラジエーターの簡易水冷クーラーでも問題ない。

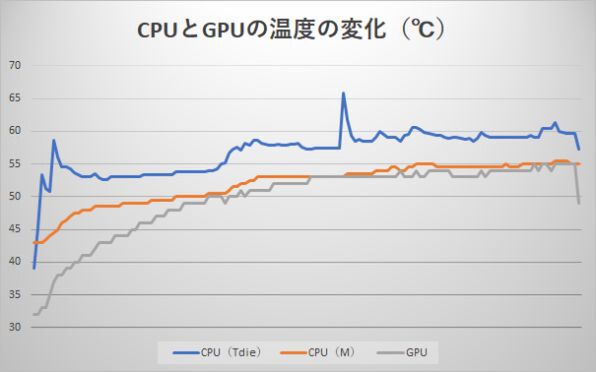

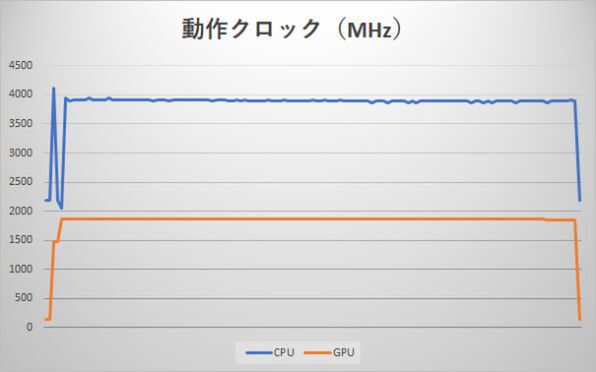

続いて、ゲーム中の冷却性能の例として「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION ベンチマーク」でも同じテストを行なってみよう。こちらはCPUだけでなくGPUにも負荷がかかるため、せっかくなのでこの2つの数値をグラフ化した。ちなみに設定は、「標準品質、1920×1080、フルスクリーン」としている。

確かにFF15ベンチはCPUにもGPUにも高い負荷はかかるものの、常にフル回転させるような処理ではなく、ある意味間欠的な処理となる。そのためCPUにもGPUにもそこそこ余裕があり、温度が低いまま、ほぼフル性能が発揮できる高クロックが維持されていた。

これらの結果をまとめると、120mmのラジエーターだからといって水冷クーラーの冷却性能不足になっている点は見られず、むしろ、ほぼフル性能が発揮できているだけの冷却性能があることが確認できたといえるだろう。

120mmラジエーターとRyzen 7 2700Xの限界はどこにある?

OCCTで高負荷をかけるさらに意地悪なテストを実施

短時間の高負荷やゲームを楽しむといった一般用途では十分な冷却性能があると分かった120mmラジエーターの簡易水冷クーラーだが、実際のところ、どのくらいの温度までCPUは上昇するのか、そして上昇した後の冷却は速やかに行なわれるのかという点が気になってくる。

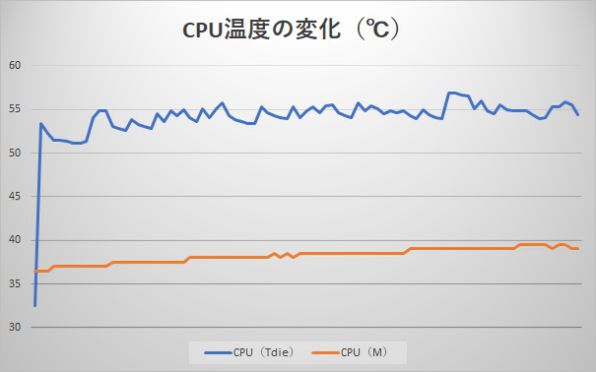

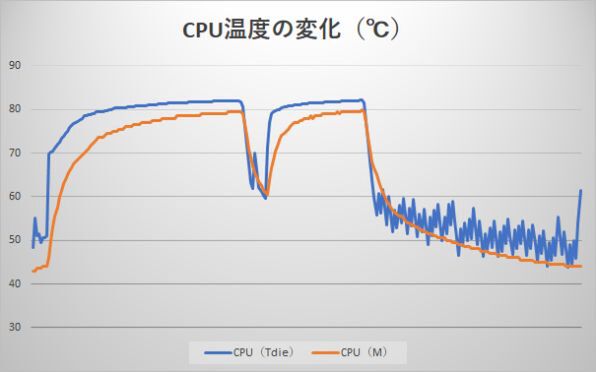

そこで、よりCPUに高い負荷をかけられる「OCCT」を使い、10分間高負荷をかけ、その後5分間のCPU温度変化を含めた15分間の挙動をチェックしてみた。ちなみに負荷を10分に限定したのは、温度変化の様子をよく見たかったことと、その後の更なる長時間テストでも、ほぼ10分間の負荷とかわらない温度までしか上がらなかったためだ。

なお、途中で一度温度が落ちているが、CPU:LINPACKのテストは繰り返しの間で定期的に落ちるため。異常が起こって止まっているのではなく、これは正常な動作となる。

CPU(Tdie)は最大で82.1度まで上がり、上限の85度まであと少しという状態だ。かなりギリギリとなっているため冷却が間に合っていないのではないかと思ったのだが、動作クロックを見ると3792MHzで動作しており、ベースクロックの3700GHzよりも高い。つまりしっかりとした冷却能力を確保した上で、ギリギリの温度まで攻めている状況なのだろう。

気になったのが、CPU(M)の温度が80度まで達していること。他のテストではCPU(Tdie)との温度差が5度以上あるのに対し、わずか2度ほどにまで差が縮まっている。この状況からも、CPUへの負荷がかなり高いというのがわかる。この温度変化からも、ギリギリまで高クロックで踏ん張っているんだなとということを実感した。

なお負荷が止まった後の温度変化を見ると、CPU(Tdie)は一気に60度まで降下しており、120mmラジエーターでもかなりしっかりと冷やしてくれているというのがわかる。これに対してCPU(M)の温度降下はやや鈍い。CPU単体を冷やす水冷クーラーは周辺の温度を下げられないということが影響していそうだ。

120mmラジエーターでも、高負荷が長時間続いてもベースクロック以上の動作が可能だというのは間違いないだろう。より大きなラジエーターの水冷クーラーを使えば、さらなる性能向上も期待できそうだ。

同時に利用するコア数の違いで動作クロックアはどう変わる?

“Precision Boost 2”&“XFR2”の威力をチェック

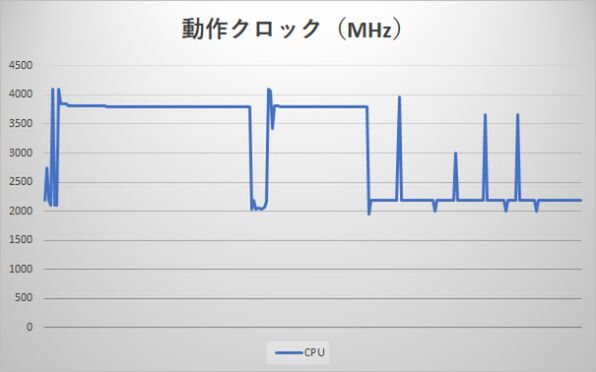

負荷に合わせて細かく動作クロックを調整してくれる“Precision Boost 2”。ここまでのテストでは、シングルスレッドか全コア使うかのどちらかでしかテストしてこなかったが、2スレッド、3スレッド……というように徐々にスレッド数を上げていった場合、どのように動作クロックが変化するのかが気になるところだ。

そこで先ほども使用した「OCCT」を使い、スレッド数を1から16まで増やして動作クロックがどう変化するのかを調べてみた。ちなみに「CPU:LINPACK」ではスレッド数の指定ができなかったため、「CPU:OCCT」のテストを使用している。

なお、動作クロックは動的に変化してしまうため、ピンポイントで数値を取得するのは難しい。またスレッド数が少ない場合、動作するコアも分散されてしまうため、1つのコアの動作周波数だけ追えばいいというわけでもない。

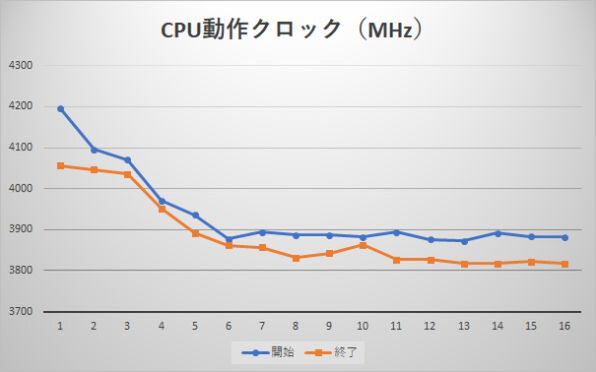

そこでCPU:OCCTを3分間動作させ、その間のCPUクロックを「HWiNFO」を使ってログに保存。各コアの中から最も高い動作周波数を抽出し、テスト開始直後の5サンプルと終了直前の5サンプルそれぞれの平均で比較してみることにした。開始直後の5サンプル平均は、各スレッド数での最大動作クロックを見るため。終了直前の5サンプル平均は、高負荷が続いた場合どのあたりで動作クロックが落ち着くのかを見るためだ。ただし、前後の数値を見て、明らかに怪しい動作クロックとなっていた場合はそのデータはスキップした。

なお、ログ取得のため「HWiNFO」を動かしているし、さらに他のソフトもバックグラウンドで動作している可能性があるため、OCCTで指定したスレッド数よりも多くの処理がCPUで行なわれている状態だ。そのため、必ずしも理論通りの動作になっているわけではない点はご了承願いたい。

動作クロックの平均をグラフにした結果が以下の通りだ。

少し詳しく解説すると、負荷のかかるアクティブなコアが2コア以下なら“Precision Boost”、3コア以上は“All-Core Boost”というステートになる。第1世代RyzenではAll-Core Boostになるとベースクロックに近いところまで動作クロックが落ちてしまうのだが、第2世代Ryzenでは“Precision Boost 2”により、3コア以上の場合でも可能な限り高クロックを保ってくれるはずだ。

さて、この話を念頭にもう一度グラフを見てみると、開始直後の動作クロックは6スレッドあたりまで、終了直前の動作クロックは8スレッドあたりまでわずかではあるが高クロックを維持しているのがわかる。つまり、“Precision Boost 2”によるブーストがしっかりと機能しているわけだ。

OCCTの負荷が高いこともあって、物理コア数を超えるスレッド数では動作クロックの変化がほとんどない結果となったが、マルチスレッドでも高クロックが維持しやすくなったというのは、第2世代Ryzenの大きなメリットといえるだろう。

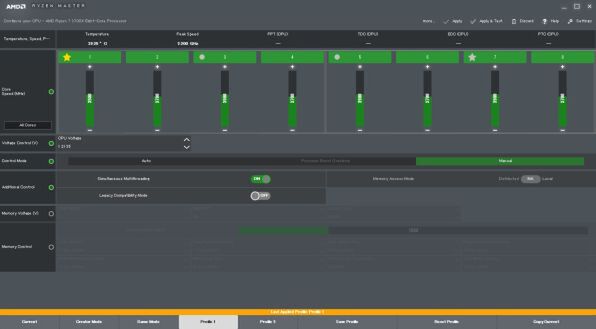

純正オーバークロックツールの「RYZEN MASTER」を試してみる

AMDのRyzenの面白いところは、純正のオーバークロックツールとなる「RYZAN MASTER」が用意されているところだ。コア数を減らして動作クロックを高めたり、オーバークロック動作させるといったことができるため、PCをいじるのが好きな人ならかなり楽しめるツールだ。

電圧はそのままに、どのくらいオーバークロックに耐えられるのかを試してみようとしたのだが、まともに動作したのは3800MHz程度まで。それ以上になるとストップがかかるのか、実際の動作クロックが激減し、ベンチマークなどでスコアが落ちてしまう結果となった。なお、3800MHzで動作させるのであれば、“Auto”にしたほうがよほどいいスコアが出るため、実用性はない。

電圧を盛れば高い動作クロックでも安定してくれそうだが、変更を適用するにはPCの再起動が必要となり、そのたびにOSの起動を待ち、再びRYZEN MASTERを起動して操作するのは煩わしい。本気でOCを楽しむのであれば、UEFIから直接設定を変更する方が楽だと感じた。

X370でもRyzen 7 2700Xの性能はしっかりと引き出せる!

基本性能から熱、Precision Boost 2の挙動まで、X370マザーボードでのRyzen 7 2700Xの動きを細かく見てきたが、とくに不審な点はなく、しっかりと第2世代Ryzenの実力が発揮できているといえそうだ。

「G-Master Hydro X470A」は最新チップセットのX470を前提とした構成に、CPU、グラボを水冷化したデュアル水冷クーラー搭載が特徴だが、コストパフォーマンスを重視し、あえてX370マザーボードを選ぶ構成にするというのも、十分ありだろう。こういった細かなパーツまでカスタマイズできる点がBTOパソコンの強み。最新の第2世代Ryzen搭載PCを自分好みの構成で購入したいのであれば、「G-Master Hydro X470A」をベースにカスタマイズすると、より満足いく1台となるのではないだろうか。