日本科学未来館『Picture Happiness on Earth 2016-17』ワークショップレポート

未来館の女子中高生向け国際ワークショップから学ぶ、“アクティブ・ラーニング実践の肝” とは?

2017年10月04日 19時00分更新

国際ワークショップから主体的な学びを引き出す教育の本質を見た!!

東京・お台場にある日本科学未来館(以下、未来館)にて『Picture Happiness on Earth 2016-17』プロジェクトの一環として、落合陽一氏(メディアアーティスト、筑波大学 学長補佐・助教など)による特別講演および女子中高生を対象とした映像制作ワークショップが開催された。今回、プログラミング+編集部は、3日間の日程で実施されたワークショップの初日であった、2017年7月22日(土)の様子を取材。また、本企画のキーマンとなる方々へのインタビューを実施することもできた。

『Picture Happiness on Earth 2016-17』とは、600名を超えるアジア・太平洋地域の中高生たちと、日本の女子中高生約100名がコラボレーションし、“幸せってなんだろう?” をテーマにした映像コンテンツを制作し、作り上げた映像コンテンツを未来館にある地球ディスプレイ『ジオ・コスモス』でお披露目するという、国際ワークショップ・プロジェクトである。ワークショップは単に映像を制作するだけでなく、地球上の諸問題について科学的なデータを用いながら検討する論理的な考え方や、映像プログラミングのノウハウ、グループワークを通じた制作の進め方など、クリエイティブを生み出すための具体的な手法を学ぶことも目的としている。

ワークショップ全体は3つのステップに分けて実施される。まずは、2016年11月から2017年3月にかけて、アジア・太平洋6つの国と地域の中高生たちがそれぞれの “幸せのかたち” をシナリオで表現する『1. シナリオ制作ワークショップ』を実施。ここで選ばれた各国・地域の “優秀シナリオ” をもとに、日本の女子中高生が映像コンテンツに制作するのが、今回取材を行った『2. 映像制作ワークショップ』。そして2017年11月に、シナリオ制作を担当した各国・地域の中高生と日本の女子中高生が未来館に会し、完成した作品を共に『3. プレゼンテーション』する、という流れだ。海外で生活する同世代が制作したシナリオをテーマに、日本の女子中高生が映像制作するという国際的なコラボレーションが、ワークショップ全体の大きな特徴となっている。

本記事では取材したワークショップ当日の様子を順にご紹介するとともに、本プロジェクトの教育的な狙いに、これからの社会において真に求められる能力を育む “STEAM教育” や “アクティブ・ラーニング” の実践があるという点を注目。子どもたちの主体的な学びを引き出すための有益な工夫といった部分についても、ワークショップで見られた様子や関係者のコメントなどを通じて触れていく。

落合陽一氏による講演:多様化と個別化をいかに社会として実現していくのか?

ワークショップ初日となった2017年7月22日(土)は、参加者同士の顔合わせや基本的なワークショップに関する説明のあと、特別講演として落合陽一氏(メディアアーティスト、筑波大学 学長補佐・助教など)によるプレゼンテーション『デジタルネイチャー、計算機的多様性の世界へ』が行われた。

落合氏は「“標準化” や “四角化” を人々に求めてきた20世紀型社会から、各人がそれぞれの個性や感覚を信じることで “多様化” を果たすことができる21世紀型社会へ、いかにテクノロジーを用いながらシフトしていくのか」を大きなテーマに講演。コンピューターやAI、デバイス、人体などが社会的要素として繋がり合い、それらの要素がテクノロジーを介して互いを補完し合いながら、新しい社会を作り上げていくというビジョンを、自身が取り組むプロジェクトや研究の事例紹介を多数交えながら、ワークショップ参加者である女子中高生たちに伝えた。

講演の後に設けられた質疑応答の時間も大きく盛り上がった。特に印象的だったのは、参加した高校生からの「多様性ある社会を実現していくために、日常から私にできることはありますか?」という質問へ、落合氏が返答した「テクノロジーの変化が猛烈な時代に “自分はこれが好きなので、その準備にあと10年掛けよう” という考えは役に立たない。自分にとって、その時いちばん面白いものを積み上げ続けていく、わらしべ長者的な世界観への移行が大切」というメッセージ。幅広い分野でテクノロジーと表現の最先端を走る、落合氏ならではの説得力ある助言だと感じた。これからワークショップに臨む参加者たちにとっては、今回の特別講演は大きな励みになったことだろう。

講師陣によるレクチャーからワークショップ開始

昼食休憩を挟んで、午後からはワークショップがスタート。冒頭には、今回講師を務める各界のプロフェッショナルたちから、さまざまなレクチャーが行われた。レクチャーの締めを務めた、内田まほろ氏(日本科学未来館 展示企画開発課長)から参加者へ伝えられた「自分が誰かへプレゼントを贈るときのように、作品(プレゼンテーション)のコンセプトを考えてみよう」、「自分があげたいからプレゼントするんじゃない、相手が喜んでくれることを考えることがプレゼンテーションだ」という言葉は、このあとワークショップを通じて、表現することの意味を参加者が実践的に考えていくうえで、非常に示唆に富んだレクチャーであった。

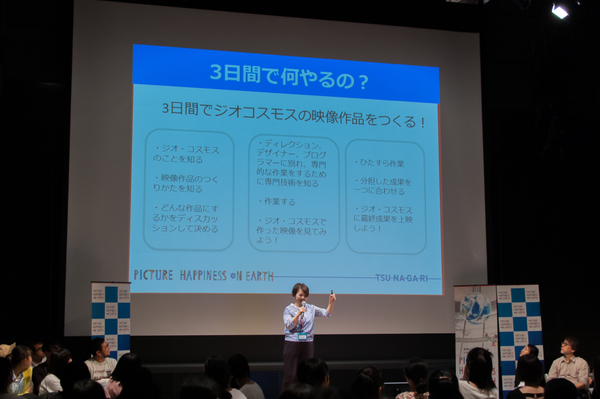

ワークショップでは参加者たちが演出プランの構成から、実際に映像作品そのものを制作するまでを3日間で行う。短期間で作品を完成させるために、文具からソフトウェア(今回採用されたのは、UnityおよびAdobeアプリケーション)まで多彩なツールが用意されていた。

特に工夫がこらされていたのは、その名も “球体黒板”。今回は『ジオ・コスモス』という地球ディスプレイ向けに映像制作をするため、演出などを平面上ではなく球体上でイメージしやすいように、自由に書いたり消したりできる黒板を球状にして参加者たちへ提供されていた。こうしたツールもフル活用しながら、このあとワークショップは進められていった。

ワークショップの様子(初日)

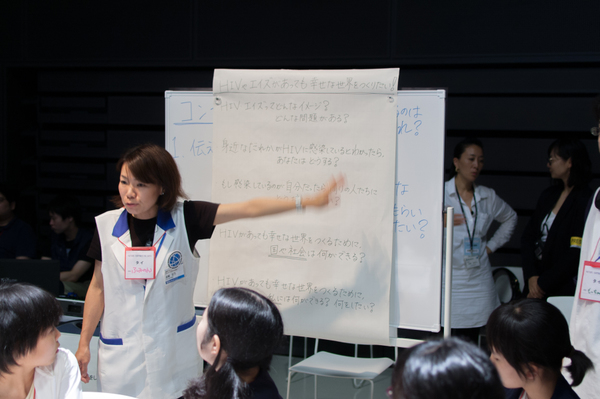

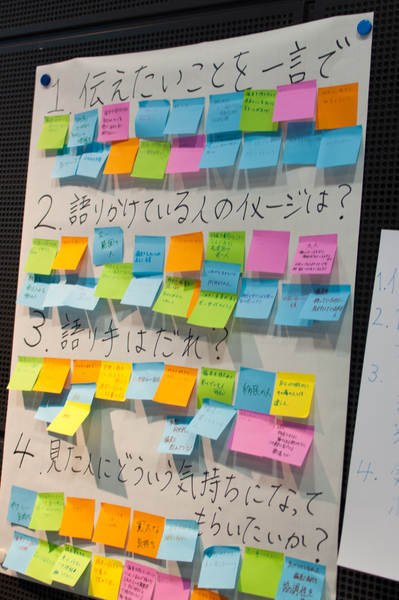

特別講演とレクチャーを終えると、いよいよ本格的にワークショップの開始。参加者たちは、担当するシナリオ別に6つのチームへ分かれて、まずは制作する映像のテーマとなる各シナリオが、どんな社会状況や事情を背景に制作されたのか、ワークショップのファシリテーターを務める科学コミュニケーター(注:未来館において「科学を伝える」活動を推進することを目的に約50名のスタッフのこと。詳しい紹介はこちらを参照されたい)や展示企画スタッフの方々から前提情報説明の時間が取られた。

『1. シナリオ制作ワークショップ』を経て選抜された優秀シナリオは、アジア・太平洋の各国・地域における社会問題などがテーマの背景にある(例:オーストラリアは『幼児虐待』、韓国は『外国人労働者への偏見』、タイは『HIVやエイズのまん延』など)ため、ファシリテーターからの情報を通じて、参加者はシナリオを作った、自分たちとは異なる文化に暮らす中高生たちと意思疎通をはかった。そして必要な情報を参加者がインプットし終えたあと、具体的な映像制作へ向けてチームごとにブレインストーミングが行われた。

映像制作ワークショップの初日は、シナリオをもとにどのような映像演出を目指すか、作品のトーン&マナーをどのように設定するかまでをチームごとに議論した。このあと、2日目にはチームが “ディレクター/デザイナー/プログラマー” の各役割に分かれ、制作ツールの学習や各種作業を開始。そしてワークショップ最終日である3日目には、集中作業のあとに作品を完成させ、制作した映像コンテンツを実際にジオ・コスモスに映して発表した。

なお、今回のワークショップで制作された作品は、2017年11月12日(日)に、シナリオ制作を担当した6つの国と地域の中高生たちを未来館へ招いてプレゼンテーションが行われ、そのあとはジオ・コスモスの常設コンテンツとして一般上映される。中高生たちが国際的にコラボレーションして作り上げた作品を、ぜひ日本科学未来館で観ていただきたい。

キーマンへのインタビュー1:未来館・宮原氏

今回の『Picture Happiness on Earth 2016-17』について、プロジェクトのキーマンにもお話をうかがえた。まずは、本ワークショップの企画主担当者である、日本科学未来館の宮原裕美氏に、プログラムの狙いや、ワークショップにおいて参加者の主体性を高めるために工夫された点、参加者の今後へ期待することなどについてお話をうかがった。

地球規模の課題を “自分のモノサシ” で考える機会を提供したかった

―― 今回のワークショップを開催された狙いや目的について教えてください。

宮原氏 日本科学未来館は、地球温暖化や生物多様性についてなど、“地球規模の課題” について考える展示や企画を多くおこなっています。ですが、そういった規模の話題というのは、日本の子どもたちからすると、距離が遠い話題なんですね。なかなかそういった現象を “自分ごと” としてとらえることが難しいよね、というのを長く課題だと感じていたんです。

―― どうすれば、地球規模の課題を、もっと身近に考えられるようになるか、ということでしょうか。

宮原氏 そうですね。特に、いま10代の子どもたちは、クリエイティビティーや問題発見・解決能力が無いと、今後立ち行かなくなってくると思うんです。ですので、規模の大きい課題であっても “自分のモノサシ” でとらえながら、解決へ向けて取り組んでいくことを学べるような機会を、ミュージアムから提供できないかと考えたんです。そこで、10代にとってのリアルな “幸せ(ハピネス)” から、地球規模の諸問題へどうすればリーチできるかを実践してみようという狙いで、今回のワークショップを企画しました。

―― そうした狙いを達成するために、今回のワークショップで意識的に重視された点はありますか?

宮原氏 このワークショップの特徴は、制作プロセスを大きく2つに分けたことです。シナリオは、それぞれの国と地域の10代がつくり、そのバトンをもらって日本の10代が映像をつくるというコラボレーションスタイルにしたんですね。そのうえで特に意識したのは、シナリオを作った各国の中高生がどんな思いを持っていたのかが、映像制作を担当する日本の女子中高生へ、なるべくそのままの鮮度で伝わってほしいということでした。

シナリオは映像化するにあたって翻訳されてしまうし、ロジカルに整理されたりもしてしまいます。シナリオを作った中高生たちの生の声や表情を届けたうえで、日本の参加者にもワークショップへ参加してもらいたいと思って、今日はメッセージビデオも流しました。

―― 映像を制作するテーマ(シナリオ)が、あえて自分たちから縁遠い話題であるというのは、今回のワークショップで非常に面白い試みだと感じました。

宮原氏 今回のワークショップは、国際的なコラボレーションをおこなうプロジェクトにしたかったので、映像を制作する日本の女子中高生とは別の文化に暮らす中高生が、シナリオを制作するという分担にしました。そうすることで、映像を制作する日本の参加者は、あえて縁遠いテーマを映像を通じて伝える必要が出てきますよね。すると「この話題をどう伝えれば、観る人にとって身近に感じてもらえるだろう?」と考えるスタンスに、すぐ切り替わるんですよ。自分の興味関心をテーマにするのとは違うレベルで、観客へ身近に話題を感じてもらえるように伝えようとする点が、あえて縁遠いテーマを扱うことでもたらされる効果だと思っています。

さまざまな思いを背負って取り組むスタッフの本気が、参加者を動かす原動力に

―― 今回ワークショップを拝見して、参加者である中高生たちの前のめりな姿勢と、ファシリテーターを担当されていたスタッフのみなさんの “本気の眼差し” がとても印象的でした。

宮原氏 ワークショップのファシリテーションに関しては、何度もリハーサルをおこなって準備をしました。今回採用されている各国のシナリオに関して、優秀作が投票で1つに絞られるまで、さまざまなドラマがあったこともスタッフは見てきているんですね。選考に残れず涙を飲んだ各国参加者たちのことも知っていますし、彼らの思いも背負って取り組んでいるので、関わっている大人数のスタッフみんなが本気ですね。

―― 未来館の皆さんは科学コミュニケーションのプロとも言える方々ですが、参加している子どもたちの主体性を引き出せているのは、特別な工夫や仕掛けによるものではないようにも感じました。精神論だと言いたくはないのですが、ぶつかっていく大人の本気さのようなものが、子どもたちを動かすのかなという気がします。

宮原氏 いま我々が抱えている課題を、課題であると発見して、自分たちが考えた解決策を映像を観るお客さんたちへ、自分たち自身が感動しながら伝えられるかを、このワークショップではスタッフみんなが大切にしています。そして、このワークショップで取り組んでいる方法や手法自体が、新しい科学コミュニケーションの在り方のひとつになればという願いを持っているので、真剣に取り組んでいます。

―― こうした対話的な学びの取り組みが今後広がっていくとして、教育する側が “学びの渦を作る” というところへどれだけ本気になれるかという、学ぶ側の主体性を引き出すための “核” になる部分の重要性さえ意識できれば、あとはそれぞれの目的やテーマに応じて、こうした学びの場というのは、どういった教育現場でも生み出せるではないかという可能性を感じました。

宮原氏 実は今回の取り組みには、「第一線で活躍している大人と、参加する女子中高生たちがどれだけ本気に関わり合えるか」というのも狙いもあったんです。真剣に自分ごとへ取り組んでいる大人たちと出会うことで、参加者たちに、これから自分の行く道は思っている以上に色々な可能性があることを感じてもらいたいですね。

キーマンへのインタビュー2:ブルームバーグ・野口氏

続いてお話をうかがったのは『Picture Happiness on Earth 2016-17』を協賛としてサポートしている、Bloomberg L.P.(ブルームバーグ エル・ピー)の野口有紀氏。今回のワークショップは、ブルームバーグ社から未来館へ話を持ちかけたことが、開催のきっかけになったのだという。ブルームバーグという企業が、STEAM教育の分野へなぜ関心を持ち、どうして積極的にサポートしているかについてお話をうかがった。

―― 野口さんはブルームバーグのなかでどのようなプロジェクトを推進される役割なのでしょうか。

野口氏 私は東京を拠点に、弊社のグローバル・フィランソロピー&エンゲージメントチームの一員として働いています。弊社の創業者であるマイケル・ブルームバーグによる会社創立以来、社会貢献は弊社の中核部分となっており、マイクは「弊社の利益のほとんどを社会貢献や慈善事業を意味するフィランソロピー活動に還元する」と公言しています。個人的な寄付や、会社や財団を通じた寄付を包括する “ブルームバーグ・フィランソロピーズ” という組織を通じて、マイクはフィランソロピストとして、人々がより良い生活をより長く過ごせるような環境づくりのために、教育プログラムに限らずさまざまな取り組みをサポートしています。

詳しい取り組み内容は、ブルームバーグ・フィランソロピーズのアニュアルレポート (https://annualreport.bloomberg.org/) を是非お読みいただきたいのですが、弊社のフィランソロピー・プログラムでは “Best of Bloomberg” という名前のボランティア・プログラムを通じて、会社の資源だけでなく、社員のユニークなスキルや情熱を活かして、世界中で様々な非営利や公益団体を支援しています。

―― ブルームバーグという企業が社会貢献を実践していく、その対象となるカテゴリーにおいて、教育も重要な領域という位置づけなのでしょうか。

野口氏 そうですね。教育は我々の主要なフォーカスエリアのひとつです。今回のワークショップもブルームバーグ・スタートアップというグローバルな取り組みの一環として実施しており、教育やメンタリングのプログラムを通じて、将来リーダーとなっていく学生さんたちに理系と文系の要素を兼ね備えたSTEAM教育などの学びの場を提供したいと考えております。

―― 今回のような先進性のある取り組みは、日本の教育関係者や教育現場の方々に対して、今後の教育の在り方のヒントを示しているようにも感じました。

野口氏 今回のワークショップは女子中高生限定ですが、社会的に女性のプログラマーやエンジニアはまだまだ少数という現状はありますよね。こうしたプログラムを通じてSTEAMを構成する教科に慣れ親しんでいただき、女性の学生さんたちが活躍の場を広げていける、そのお手伝いができれば幸いです。幼いときから性別に偏りなく均等に機会が与えられて、そのうえで進路が選べるようになればいいなと思っています。

主体的・対話的学びを実践する “難しさ” と “希望”

今回ワークショップの取材を通じて感じたのが、子どもたちが主体的・対話的な学びを体感できるように学習的実践をおこなう際の、“ファシリテーション” および “場のデザイン” の重要性であった。

今回、参加者が取り組む内容は、テーマ自体も非常に重みがあり、なおかつそれを地球ディスプレイへ映すために制作するという難易度の高いもの。しかしながら、各チームのワークショップを進めるファシリテーターたちに大きな “熱” があることで、その “熱” が参加する中高生たちへとそのまま伝播していき、参加者自身が主体的にワークショップへとのめり込んでいくシーンが数多く見られた。学びを提供する側に熱があること、そしてその熱を冷ましすぎず熱しすぎず、場に応じたちょうどよい温度で伝える方法を持っていること。ファシリテーションの経験値、参加者や場に応じた抑揚(緩急)の使い分け、気配り(ホスピタリティー)など、主体的・対話的な学びを引き出すために、場を演出する役割を担うファシリテーターに求められる要素は多岐にわたると感じた。

今回のワークショップでファシリテーターを務めていたのは、科学コミュニケーションにおいて豊富な経験を持ったスタッフたちであった。だが、それでは特別な教育や経験がなければ、こうした主体的・対話的な学びの場は提供できないかと聞かれると、筆者はそう感じなかった。なぜなら、こうしたアクティブな学びの場を成立(成功)させるために重要だと感じる要素は、非物理的な要素が多いと考えられるからだ。

たとえば優れたファシリテーションに必要だと感じた要素として先ほど挙げたのは、ホスピタリティーの部分が多かった。扱うテーマを論じるための前提知識については都度調べたり学んだりすることで補うことができるし、ここで言うホスピタリティーとは、特別な設備や機材が必要とするものではなく、サービス業やいわゆる接客業をしていれば “もてなし” の範囲内で広く見られるスキルや応対のことを指している。ならば、こうした対話的な場はなにも東京や限られた環境でしか成立させられない教育ではないと思うのだ。このことは、多くの教育関係者において救いとも言えるし、だからこそ是非それぞれの現場で導入を積極的に考えてほしい取り組み方でもあると筆者には感じられた。

まず伝える側が面白がっていないと、学ぶ側が面白くなるわけがない!

取材を通じて『Picture Happiness on Earth 2016-17』というプロジェクトは、主体的・対話的な学びに真正面から取り組んだ、優れた教育事例であると感じた。しかしながら、これは特別な教育事例であるとは言えない。誰にでもできるとは言えないが、特殊な経験を持つ人たちにしかできない教育では決してないという感想も得られた。我々の取り組み方次第で、子どもたちにとって真に刺激的な学びの場を生み出すことは、あらゆる環境や教育現場で作り出すことができるはずだ。そうした今後の教育への期待を、現場に居た人々の姿から強く感じられた取材であった。

なお、日本科学未来館はこうしたワークショップ資料やツールの提供を無料で行っている。詳細や申込方法については公式サイト (http://www.miraikan.jst.go.jp/info/1701191720966.html) をご覧いただきたい。

この連載の記事

-

第42回

トピックス

JJPC 第9回 全国小中学生プログラミング大会と第3回 全国高等学校プログラミング大会の結果発表 -

第41回

トピックス

いちばんやさしく、ロボティクスや空間コンピューティングにも応用できるゲームAI本 -

第40回

トピックス

テック系の“オーラル・ヒストリー”をどのように行うか? -

第39回

トピックス

JJPC 第9回全国小中学生、第3回高等学校プログラミング大会が作品を募集中! -

第38回

トピックス

3/20 第11回ナレッジイノベーションアワードが大阪で開催 -

第37回

トピックス

ISCA2023 学生クリエイティブアワード 12/8(金)、9(日)グランフロント大阪で開催 -

第36回

トピックス

全国の若きプログラマーたちは挑戦してほしい! JJPCの〆切迫る! -

第35回

トピックス

JJPC 第8回全国小中学生、第2回高等学校プログラミング大会が開催 -

第34回

トピックス

高校生部門もスタートしたJJPC〆切迫る!& 過去の受賞者をまじえた座談会開催 -

第33回

トピックス

第6回 全国小中学生プログラミング大会の最終審査会ビデオが公開! -

第32回

トピックス

15歳以下のプログラミングを語ろう――ユカイ工学、N中等部、LINE、リセマムと - この連載の一覧へ