Webページなどデジタル環境の台頭に合わせ、今日のデザイナーはかつてないほど多くのデジタルツールを使ったタスクを抱えています。かつてはもっとも重要だと言われていたデジタルから印刷への仕事も、いまではたくさんあるタスクの1つに過ぎません。こうした変化はデザインに関するあらゆる要素に影響をおよぼしていますが、なかでももっとも影響を受けているのはおそらくタイポグラフィでしょう。なぜなら、デジタルフォントの読みやすさはディスプレイ環境に大きく左右されるからです。

しかし、実際にはどうでしょうか。たとえば、Retinaディスプレイなど、デジタルハードウェアは、どんどん進化を遂げてきています。そこで問題になるのは、デジタルフォントとそれ以外には大きな違いがあるのかどうかという点です。どのような未来が待ち受けているのでしょうか。

この問いを頭に置きつつ、過去に視点を向けてデジタルフォントの歴史を探っていきます。タイポグラフィはコンピューターの発明と大量普及によって、実際にどれくらいの変化を遂げたのでしょうか。そして、その歴史は現代の私たちに何を教えてくれるのでしょうか。

デジタルフォントの歴史は少なくとも1950年代までさかのぼり、想像していたよりもはるかに複雑であることが分かりました。そこで、この記事ではタイポグラフィの専門用語を借りるなら、ぎゅっと凝縮(Condensed)した形でお届けすることにしましょう。

タイプセット技術の躍進

戦後、特に1960年代になると、パーソナル・タイプライターと大量生産用の印刷機の世界で数々のイノベーションが発生しました。そして、これがデジタル革命の幕開けとなりました。

フォント変更を可能にしたタイプライター「IBM Selectric」

画像出典:IBM.com, etsy.com

通常のタイプライターでは、バスケット状に配置されたタイプバーを使って、対応するキーが押されたときにページを打つようになっていました。しかし、タイプバーが絡まってしまうことがよくありました。

1961年にIBM社が、バスケット状ではなくゴルフボール状のタイプヘッドを導入し、ユーザーのタイピング位置に合わせて適切な文字をタイプすることを可能にしたSelectricタイプライターを発表しました(上の画像参照)。これなら、タイプバーが絡まることはなく、さらに重要なことには、フォント変更(ボールドやイタリックなど)のためのタイプヘッド交換も簡単にできるようになりました。

このときはじめて、普通のタイピストでも1つの文書に複数のフォントを使えるようになったのです。そして、このような柔軟性への需要、そしてさらなる柔軟性を求める声が、私たちが現在使っているデスクトップ・パブリッシング・インターフェイスの時代を開くことになったのです。

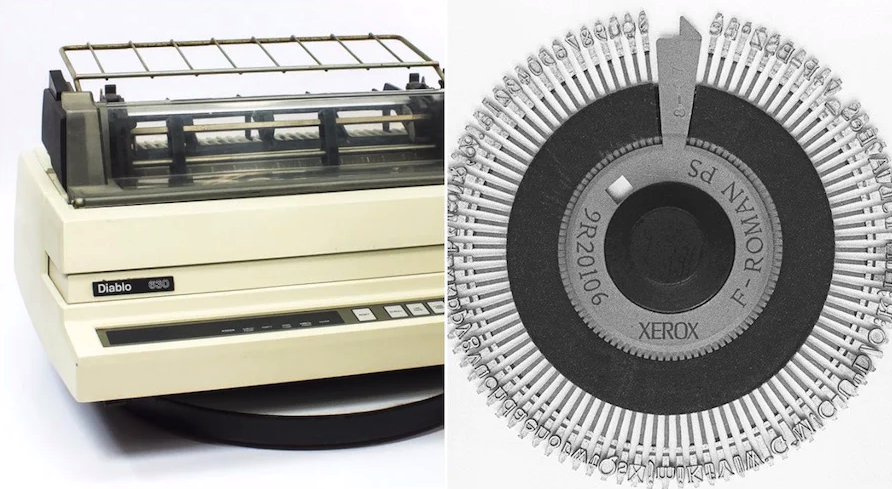

プロポーショナルフォントに対応した「デイジーホイールプリント」

画像出典:recycledgoods.com、wikipedia.org

一見すると、デイジーホイールプリンター(メインパーツが花のような形をしていることから命名された)は、Selectricをわずかに改良したものに見えるかもしれません。それまで球体だったヘッドを、より軽量で効率の高いスポークが放射状に伸びた円盤状に変えたのです。これにより、タイプ速度も少しばかり改善されました。

しかし、実際の進歩はそれ以上に大きなものでした。1つには、デイジーヘッドというメカニズムにより、形によって文字の幅が異なるプロポーショナルフォントが、パーソナル・タイプライターで初めて入力できるようになったことです。

もう1つは、デイジーホイール型の効率性がすばらしかったため、コンピューター業界で幅広く導入されるようになったことです。グラフィカルユーザーインターフェイスが出てくる前は、コンピューターでプリントアウトする際にはデイジーホイールプリンターが使われていました。そしてレーザープリントやドットマトリクスが発表されたはるかにあとになっても、比較的安価であるという理由からデイジーホイールタイプはプリント方式の主流としての立場を誇っていました。その最盛期が過ぎたあとでさえ、アップルのLaserwriterなどの有名なデジタルデバイスは、デイジーホイールのコマンドセットを熱心に追いかけていたのです。

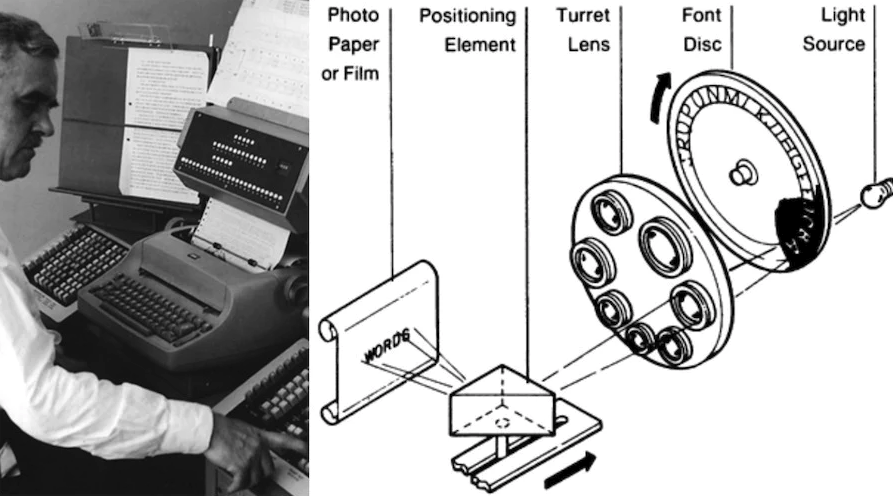

商用印刷に起きたイノベーション「写真植字」

画像出典:multimediaman.wordpress.com、tipgrafos.net

大量生産用の印刷機のイノベーションの主役は、1949年にマサチューセッツのケンブリッジにあるPhoton Corporationによって初めて導入された写真植字です。写真植字法は、従来の鉛製の型(「弾丸」とも呼ばれる)を非常に軽い媒体、光へと置き換えました。

仕組みは次のようになっています。機械を操作する人が文字の切り抜きと一緒に「フロントディスク」を通じて光を投影します。次に拡大鏡を選択し、投影された文字の大きさを決定します。最後に投影が印画紙またはフィルムに転写され、タイプされた文字がまるで魔法のように表示されます。フィルムはオフセット版を作るために使用され、何度も再利用できました。

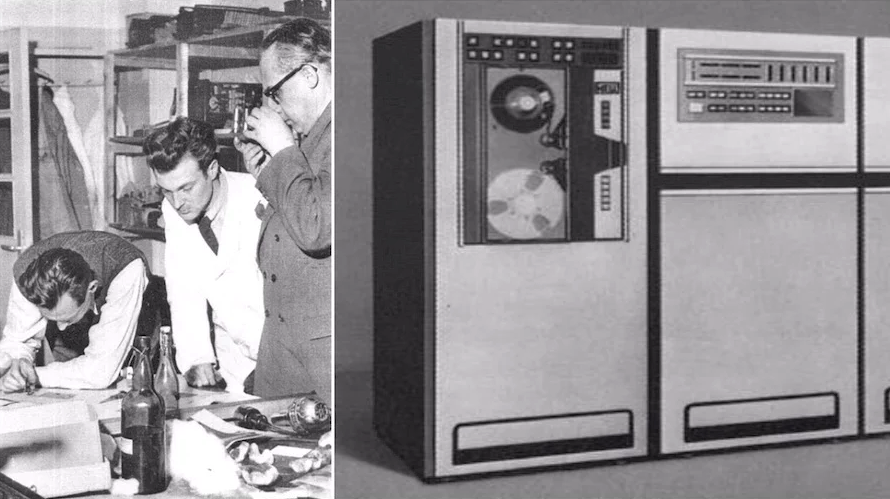

DTPへの扉を開いた「デジセットマシン」

画像出典:nonstopsystems.com、willoid.com

突き詰めると、写真植字法はグーテンベルクの古き良き印刷機と同じくらいアナログな方法です。唯一の違いは、木製または鉛製の型が光という比較的ハイテクな媒体と化学加工した紙に取って代わったという点です。

しかし、デジセットマシンはまったく別物です。1960年代にドイツ人の印刷技術者Rudolf Hellが開発したデジセットマシンは同じように光を印画紙に投影しますが、ブラウン管(CRT)を経由します。テレビと同じ技術です。

大きな違いは、光は文字を切り取るために直接投影されていないということです。光は対応するピクセル数に合わせて小さく分散され、選択された文字を形作ります。文字がのちにビットマップフォーマットとして知られるようになるグリッドを使って形成されるのです。言い換えれば、デジタル技術であったということです。

さらに、ブラウン管には簡単に戻ってミスを訂正できる編集ターミナルがありました。デジタル形式だったので、フロッピーディスクが台頭してきたときに情報をフロッピーディスクに保存もできました。デジセットマシンは、DTPプログラムやパーソナルコンピューターの先駆けとも言える存在でした。かなり大型でしたが……。

フォントのデジタル化

印刷技術の発展により、タイポグラフィも変化せざるをえませんでした。新しい機械からの需要に応えようとしたAdrian Frutigerなどのタイポグラファーたちによって、近代的なデジタルフォントの先祖とも言えるフォントが生み出されていきました。

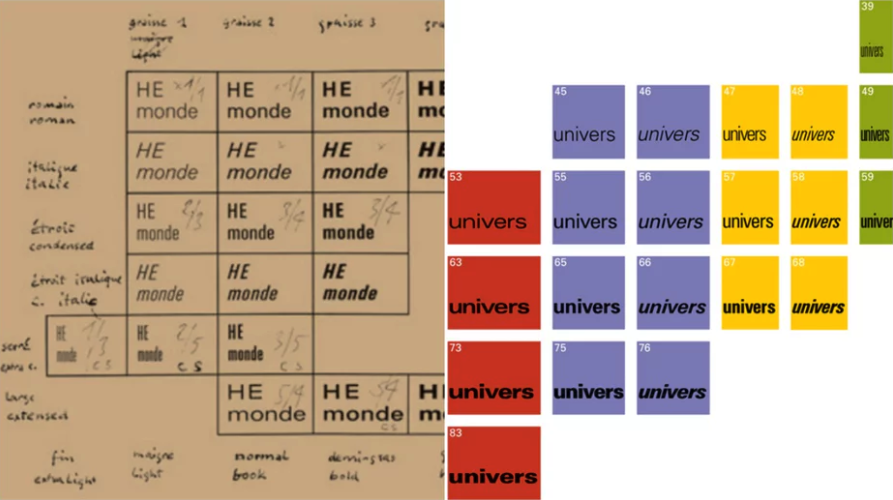

Univers

画像出典:multimediaman.wordpress.com

写真植字にはたくさんの利点がありましたが、同時に多くの欠点もありました。写真植字で投影される光は金属製の文字型と同じようにしっかりとしたものではなかったのです。そこで、メーカーは世界でもっとも優秀とされたタイポグラファーに依頼し、ほかの文字とちゃんと区別できるようなフォントを作成しました。

もっとも有名なのは、スイスのタイポグラファーAdrian FrutigerによるUniversです。1950年代半ばに作られたUniversの狙いは、写真植字機のサンセリフとして使われていたFutura(フーツラ)を超えることでした。Fruitigerにとって、それはアートではなく必要性から生じたものだったそうです。

Lumitype(訳注:Universの開発元)で良い成果を出すために取った方法を考えれば、私が描き直したフォントには歴史的な価値はありません。VとWを広げるために広いクロッチ(訳注:股の部分)が必要でしたし、角が丸くなることを防ぐために私はあわやセリフを導入しなければなりませんでした。ドラフトはまるで不恰好なソーセージの塊のようでした。

しかし、それから30年経った頃、Universはさらに使われるようになりました。Univers Condensedは、2003年までアップルのMac用キーボードフォントとして使われたのです。Frutiger自身はさほどびっくりしていないかもしれませんが……。

Digi Grotesk

画像出典:buzzfeed.com

デジタルフォントとしてはじめてまともなものは、Rudolf Hellのワークショップから生まれました。Hellが作成したブラウン管ベースのデジセットマシーンでは、たとえばビットマップフォーマットなど、グリッド上で光のポイントを用いてデジタルフォントをデザインしなければならず、そこそこ見栄えも良いものでした。結果、Digi Grotesk(「grotesk」はサンセリフを表す)が完成し、通常のボールド風に落ち着きました。

Digi Groteskはパイオニア的な存在としては見栄えが良いものです。80年代に台頭してきたごつごつしたビットマップフォントよりもはるかにマシです。この違いの理由は、80年代のビットマップフォントは、画素数のひどく少ない初期PCモニターに対応しなければならなかったことにあります。Hellのデジセットマシンは巨大だったので、画素数も比較的多かったのです。

OCR

画像出典:fontshop.com、multimediaman.wordpress.com

デジタルタイポグラフィ台頭におけるもう1つのハイライトは、1960年代末から1970年代初期にかけてのOCR(光学文字認識)改善の動きでした。

OCRのメカニズムは、コンピューターなどの機械が印刷された文字を認識し、保存可能なデジタル情報に変換するというものです。こうした情報認識能力は、銀行などの産業や政府機関にとっては大事なものでした。

コンピューターがまだ原始的であった時代に、OCRにはコンピューターが間違えないように各々の文字が互いに異なり、しかも人間にとっても違和感がない書体が必要とされました。それを受けて最初に作られたのが、1968年に米国の活版製造所23社が共同で作成したOCR-Aでした。ISBNやパスポートの文字としていまでも使われているため、見覚えがある人もいるかもしれません。

ヨーロッパでは米国で作られたこの書体はあまり好評ではありませんでしたが、1970年代に先述のFrutigerを起用し、改善を図りました。その結果、機械認識の必要条件を満たし、人間の美的水準により近い書体、OCR-Bが登場します。

パーソナルコンピューターの登場

1980年代半ば、パーソナルコンピューターが次世代の重要な存在になることは明らかになってきました。つまり一般の人々がデジタルインターフェイスに触れる機会が増え、その分タイポグラフィの課題も出てきました。結果として、コンピューターのハードウェアやソフトウェアだけでなく、印刷機にも革新が必要になりました。

PostScript

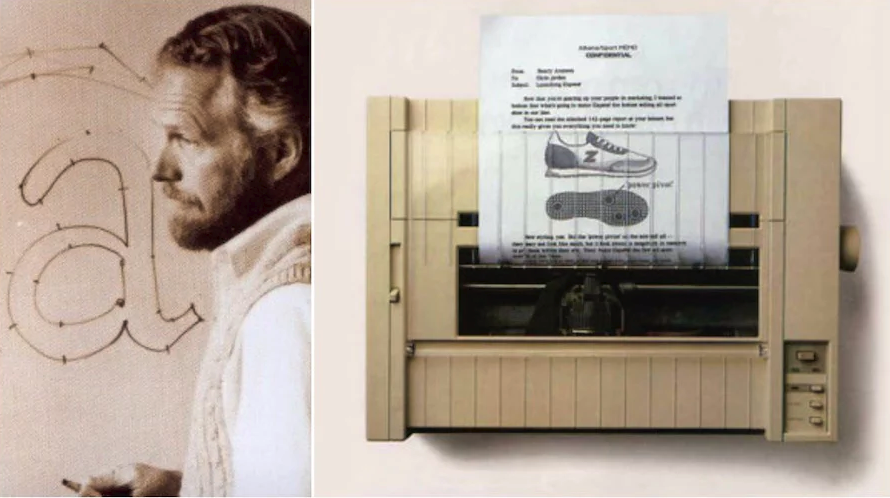

画像出典:carlosicaza.com、 macworld.com

1983年、アップルがグラフィカルユーザーインターフェイスを搭載した最初のコンピューター、Lisaを発表し、世界中のグラフィックデザインファンからの注目を浴びました。唯一の問題は、複雑な情報を印刷する技術がなかったため、自分でデザインしたものにあまり手を加えられないことでした。出力された文字は確かに読めたものの、プロの品質とは遠いものでした。そして画像がどうだったのかというと…これは忘れたほうが良さそうです。

一方、ゼロックスを退職したJohn Warnock(上の画像左)とCharles Geschkeという2人の男たちが新しい会社を立ち上げました。その会社の名前はカリフォルニア州ロスアルトスにある家の裏を流れる川にちなみ、「アドビ(Adobe)」と名づけられました。

Warnockの大きな発明はページ記述言語のPostScriptで、まさしくアップルの求めていたものでした。PostScriptはデジタルディスプレイ用のフォント情報を、スムーズなベクター曲線で出力して印刷するように変換できました。その結果「タイプセッタークオリティ」の300dpiでの出力が可能になりました。

また、アップルの最初の「まともな」プリンター、ImageWriter(上の画像右)を発表後、アップルもグラフィックデザインビジネスに本格的に参入するようになりました。

PageMaker

画像出典:mac-history.net、arkivum.com

3番目に必要とされたのはオンスクリーンのデザインソフトウェアの改善でした。たとえば、のちにアドビに買収されたアルダスによる初のDTPプログラムPageMakerです。

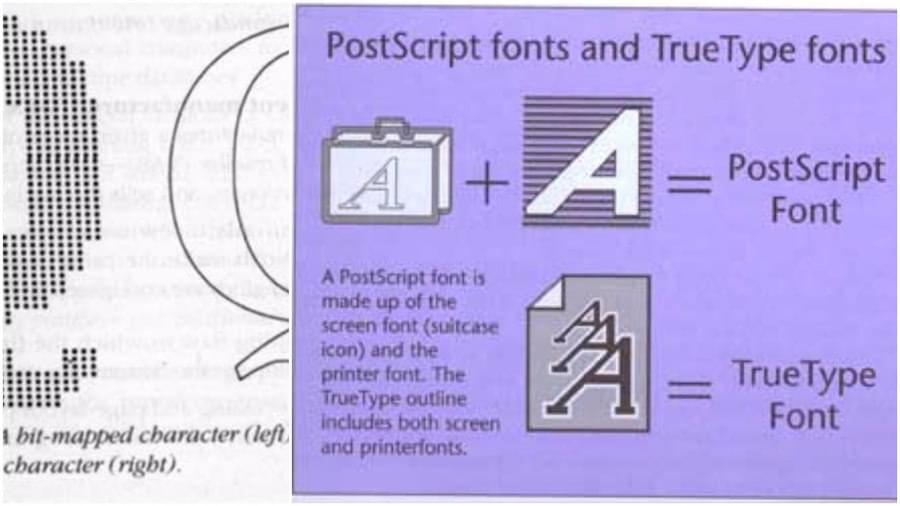

TrueTypeかOpenTypeか

画像出典:mmlab2.rlc.dcccd.edu

アドビはアップル、Windows双方のOSへのPostScript統合を持ちかけましたが、かなり高くつきました。アップルやマイクロソフトはそのオファーを受けず、代わりに独自フォントとページ記述ソフトウェアの開発に参入しました。

結果として、ベクター型の拡大縮小可能なフォント技術、TrueType(.ttfまたは「True Type Flavor」フォーマット)が誕生しました。かつてはコンピューターディスプレイ用、印刷用であった2つのフォントファイルを1つに統合したのです。

残念なことに、デジタルフォントのTrueTypeバージョンを発表する企業はほとんどありませんでした。アドビのソフトウェアのほうがはるかに信用されていたからです。結局、市場のTrueTypeフォントの多くは手作りで、質が低く、ソフトウェアの信用にかかわる問題になりました。

1996年、アドビとマイクロソフトがPostScriptとTrueTypeを統合した新しいフォントフォーマットを共同開発することを発表し、業界を震撼させました。そのフォーマットはOpenType(.otfまたは「Open Type Flavor」フォーマット)と呼ばれるようになりました。2007年、販売されているフォントの90%以上はOpenTypeフォントでした。

現代のフォントの形成

プリンターハードウェアとグラフィックユーザーインターフェイスが揃うと、次にタイポグラファーたちを待ち受けていたのは、魅力的で読みやすいコンピューター型の書体をデザインするという試練でした。

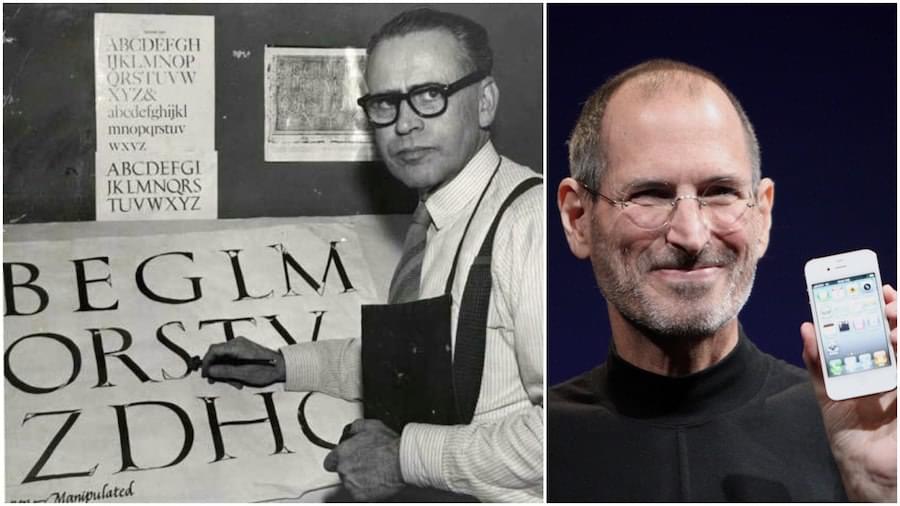

Robert Palladino神父

画像出典:appelmo.com、wikipedia.org

信じられるかどうかはさておき、Steve Jobsとアップルの成功はトラピスト派の修道僧であり書道家、Robert Palladino神父に借りがあるかもしれません。Jobsが神父に会ったのはオレゴンのリード・カレッジで勉強していたときのことでした。

Jobsによると、キャンパス内の書道室にあったPalladinoの作品は、美学とデザインの重要さについて有益な教訓を与えてくれたそうです。美学とデザインという要素は、アップルがPC競争でほかに抜きんでた要因と考えられています。2005年、Jobs自身はスタンフォード大学の学生の集会で、Palladino神父との触れ合いから得たものについて語りました。

私はセリフとサンセリフの書体、文字の組み合わせでスペースの量を変えることについて、タイポグラフィを偉大にすることにについて学んだ。それは美しく、歴史的価値があり、科学がとらえることのできない芸術的な微妙さを備えていた。私はそれに魅力を感じたのだ。

それから6年後、Apple Lisaに取りかかり始めたJobsは必要条件としていくつかの基準を出しました。たくさんのフォントを用意すること、そして均整のとれたものでなくてはならない、ということです。初期のコンピューターに見られたできの悪い等幅フォントは過去のものになりつつありました。

Susan Kare

画像出典:blogs.plos.org、wikipedia.org

自分の美学を現実のものにするため、Jobsは芸術専門の歴史家でありデザイナーのSusan Kareを採用しました。Susan Kareはアップルのグラフィックユーザーインターフェイスを丸々デザインしただけでなく、均整のとれたスペースのあるビットマップフォントを設計し、有名な都市の名前をつけました。

そうしたフォントは、名前を借りた都市の性格をあらわすものになりました。Chicagoは大きなボールド、Genevaはスイス風のタイポグラフィに似せたものになりました。

もちろん、アドビがベクター型のもっとスムーズなデジタルフォントを発表すると、Kareが手掛けたフォントはその意味を失いました。私たちが「Chicago」「Geneva」「Los Angeles」ではなく、独自のPostScriptプログラムとともに登場したCourier、Helvetica、Times、Symbolなどのフォントのほうをよく知っているのはそのためです。

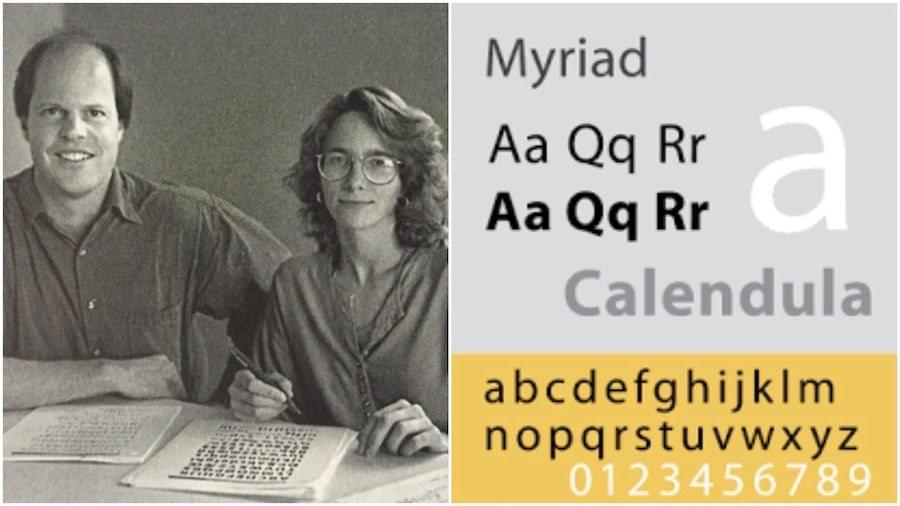

Myriad

画像出典:typedesignersatwork.tumblr.com、use-my-warez.net

1992年、変わった形の下垂部が特徴的な「y」がある、アドビのサンセリフ「Myriad」がRobert SlimachとCarol Twombly(上の画像左)によってデザインされました。間違いなくFrutigerの流れを汲むフォントで、デジタル環境でも読みやすくデザインされています。もっとも、Frutiger自身は複雑な心境のようで「悪くはないが、少々やりすぎ」とコメントしています。

Myriadは1990年代にはあまり注目されず変わり者のような存在でしたが、現在では地球上でもっとも有名なデジタルフォントとなっています。2002年、アップルがApple Garamondの代わりに社内フォントとして受け入れたのがその理由です。

Verdana

画像出典:thepugetnews.com、wikipedia.org

1985年以来マイクロソフトのトップデザイナーを務めるVirginia Howlettも、Frutigerスタイルのフォントの必要性を意識していました。そこで1996年、Matthew Carteを招待してVerdanaをデザインしました。Verdanaの名前は「verdant(緑豊かな)」という言葉とHowlettの娘の名前「Ana」を合わせたものです。

Verdanaの特徴は文字の縦部分の高さ(小文字の長さ)、プロポーションの幅、文字の間のスペースが広いことです。これで低画質のモニター(1996年には普通だった)でもちゃんと読めるようになりました。

しかしRetinaディスプレイが普通の現代では、このようなフォントデザインの価値は疑問視されています。実際、1950年代の写真植字機導入に始まり2000年代初頭まで続いたデジタルフォント実験時代は終わったと言う人がいるかもしれません。いまでは、どのようなフォントでも実質「デジタルフォント」として機能します。新しい実験の時代が始まるかもしれません。

※この記事は、以前に99designs blogに投稿されたものです。

(原文:Digital Fonts: A Condensed History)

[翻訳:加藤由佳/編集:Livit]