リーダーになれなくてもフォロワーになることでコミュニティ成長に寄与してほしい

では、メディアさえも衰退する中、なぜコミュニティはうまく機能しているのか。それは同じ立場の人の集まりだからだという。同じ視点の情報には聞く耳を持つし、素直に学べて、情報発信している人をリスペクトできる。そして新しいことを学んだ人も、情報を発信してリスペクトされた人も、楽しい気持ちになり、これが循環を生む。

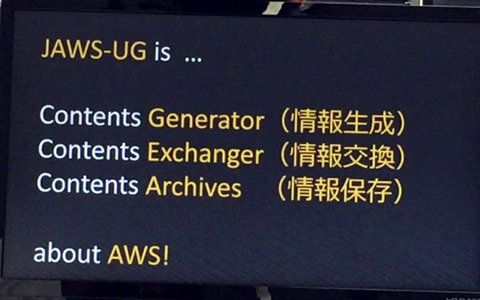

つまりコミュニティがあれば情報が生成され、交換され、スライドシェアやブログで情報を保存される。コミュニティに参加しなかったユーザーもネットを通じてこれらに触れ、外のモノサシを知ることができるという訳だ。

コミュニティには情報生成、情報交換、情報保存の役割がある

ここで小島さんは、コミュニティが成長する秘訣について軽く触れた。必要なのは適切なリーダーの存在、フォロワーの存在、そして集まれる場の継続だと言う。集まれる場とは無論、オフラインで実際に顔を付き合わせて語り合える場のことだ。オンラインでのコミュニケーションはどんどん便利になっているが、初回の顔合わせはやはりオフラインであることに意味があるという。これには筆者も首肯するばかり。顔を合わせる場の持つ力は絶大だ。いかにネットが広大だとはいえ。

「ここで重要なのは、リーダーはひとりではリーダーになれないということです。いくら自分がリーダーだと言っても、支えてくれるフォロワーがいて初めてリーダーになれます。だからもし、周囲で何かを始めようとしている人がいたら、積極的にフォロワーになってください」(小島さん)

自分からリーダーとなり、何かを始めるのは勇気も大きな力も必要だ。それが無理なら、リーダーになろうとしている人がリーダーになれるよう、フォロワーになれという訳だ。これなら、自分からことを起こすよりもハードルは低い。それでいて、コミュニティ成長のために欠かせない存在でもある。

地方でITに取り組む人にこそコミュニティは大きな効果をもたらす

コミュニティがもたらす効果は、地方においてさらに大きくなる。地理的な障壁がなくなったクラウド時代、障壁がなくなったことをどう活かすか。ここで小島さんが例に挙げたのは、香川県民にとっては身近な瀬戸大橋。

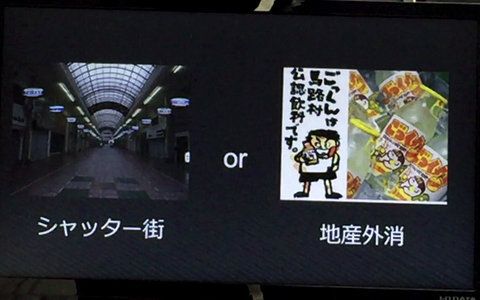

「瀬戸大橋ができたことでどうなったか。地理的障壁がなくなったことをうまく使う側に回った人たちは、地元の物産を本州に売り込んで地産外消に成功しました。一方で使われる側にまわった人たちは、たとえばアーケードのシャッター街化といった結果を招きました」(小島さん)

地理的障壁がなくなったときに使う側になるか、使われる側になるかで結果は大きく変わる

四国と本州とを初めて結んだ道路で、開通時四国に住んでいた筆者にとっても思い入れがある。この夢の架け橋が実現すれば、四国の閉鎖的な世界が変わると多くの人が信じていた。しかし、地理的障壁はいまだに残っている。明石、尾道に橋が架かり、便利になったはずの今でもだ。

東京ではほぼ毎週、さまざまなジャンルの勉強会が開かれている。それらに足繁く通うことで、多くの情報を得ることができる。これは地方の人には真似ができないことだ。地理的障壁が大きく、東京で開催される勉強会に頻繁に参加するのは難しい。オンラインで得られる情報もあるが、この記事も含め二次的な情報でしかなく、参加して得られる情報量には遠く及ばない。ではどうすればいいのか。

「自分の地場で外のモノサシを知ることができる場、つまり他の地域とつながったコミュニティを作ることが有益な理由が、ここにある訳です。今日も、非常にいい場が用意されています。他県からのスピーカーもいて、いちいち外に会いに行くよりも効率的に、外のモノサシを知ることができます」(小島さん)

もちろん、これはJAWS-UGだけに限らない。Kintoneやtwillioのユーザー会なども比較的横の連携が強く、各地にあるので参加しやすいという。そうした場に参加して外のモノサシを知り、「コミュニティで考え方を“脱藩”してほしい」と小島さんは語りかける。

「いろいろな人の考え方に触れて、考え方を脱藩するのはそんなに難しくありません。外の刺激があると楽なんです。そして参加したあとは、できれば発信する側になってください」(小島さん)

いい言葉なのだが、このスライドが表示されたとたん会場は笑いの渦に巻き込まれた

発信する側になる意義を実感してもらうために、小島さんは会場に向けて、今日講演した人の顔をなんとなく覚えている人がどのくらいいるか問うた。そして、「前を向いたままで、いま隣にいる人の顔を思い浮かべられる人はいますか」と続けた。

「発信すれば、覚えてもらえて、懇親会で話しかけてもらうこともできます。参加するだけでも話しかける側に回ることはできますが、話しかけられることは少ない。登壇側になると、話が向こうから来ます。インプット量が飛躍的に上がるんです」(小島さん)

参加することも大事だが、インプットの効率を上げるにはぜひ登壇側に回ることだ。ライトニングトークなど、簡単な発表からでいいという。そうしていろいろな情報を得て、外のモノサシを知り、自分のモノサシを持って欲しいと、小島さんは繰り返し語りかけた。