少人数・短期間+ソラコム基盤で推進する遠隔対応可能な駅業務

無人駅の案内を「遠隔操作」 JR東日本情報システムが挑んだ“ゼロから作らないIoT”

遠隔操作できる“IoT発車標”からICカードで参加できる“IoTスタンプラリー”まで

ここからは、実際に開発に携わった山田啓允氏が、4つのインフォメーションIoTについて解説した。

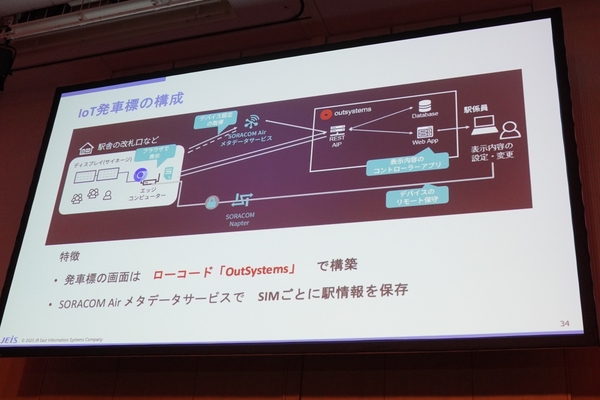

ひとつ目は「IoT発車標」だ。次列車や異常時の案内をディスプレイに表示するソリューションである。ターミナル駅などから遠隔操作が可能で、通常時はあらかじめ登録された発車案内を表示。列車の遅延やトラブル発生時には、専用のアプリを操作することでその情報を配信できる。

なお、発車標の画面となるWebアプリケーションは、他のインフォメーションIoTを含め、ローコードプラットフォームの「OutSystems」で構築している。かつて作成した混雑情報サービスはラズパイ上で動くアプリケーションで済んでいたが、今回はアプリケーションを稼働させるクラウドサービスを開発・運用する必要があった。aPaaSとしてプラットフォームの管理が不要で、フローの組み合わせでのみで開発も容易になることからOutSystemsを採用したという。

加えて、ディスプレイとつながるエッジデバイスの識別には、「SORACOM Air メタデータサービス」を利用している。デバイスに組み込まれたIoT SIMが自身の情報を取得できる機能で、SIMが該当する駅情報を受け取ることでIoT発車標として機能する。「このデバイス識別の仕組みがないと、実装面では各デバイスに設定やロジックを書き込む手間が発生して、運用面でも設置のたびに書き換える必要がある。もし、設定を間違えると、1日がかりで駅に向かわなければならない」(山田氏)

2つ目は「IoTサイネージ」だ。PDFや動画ファイルをディスプレイで再生して、キャンペーン情報などを表示できる。

仕組み自体はIoT発車標と変わらず、Webアプリケーションが異なっている。SORACOM Air メタデータサービスにより、SIMが「どの情報を表示するか」という情報を取得することで、デバイスはそのままで利用できる。

3つ目は、遠隔で音声案内を届ける「IoTスピーカー」だ。駅員がブラウザで文字入力すると、自動で音声化され、現地のデバイスから再生される。音声化は、OutSystemsでAIサービス(Azure)を組み合わせることで実現している。

ソラコムのサービスをフル活用しており、デバイスはSORACOM Harvestで音声ファイルを受け取り、SORACOM Air メタデータサービスで放送スケジュールを取得、デバイスの稼働状態はデータ転送サービスである「SORACOM Beam」でWebアプリケーションに受け渡す。

そして最後が「IoTスタンプラリー」だ。台紙やアプリを使うことなく、交通系のICカードをタッチするだけでスタンプラリーに参加できるソリューションだ。

IoTスタンプラリーは、交通系ICカードのIDを扱うため、セキュアな通信が求められる。従来であれば、デバイスに秘密鍵を持たせてアプリケーションにつなげるが、駅員不在も不在の中、そのデバイスが盗まれると鍵情報が悪用される危険性がある。

そこで、SORACOM Beamを利用して、認証情報はソラコムのプラットフォームに登録する仕組みを採用。これにより実装・運用も容易になり、たとえ端末が盗難されても鍵情報は残っておらず、SIMを停止すればアクセスを止められる。