グロービスが挑んだ可視化 鍵は現場とのコンセンサス

「1ミリの曖昧さもなく」データを定義 決め手はトップの「もうExcelは見ません」宣言

「1ミリの曖昧さもなくデータを定義」。ガートナーデータ&アナリスティックサミット 2025に登壇したグロービス経営大学院のCRM担当が現場の担当者と1年間かけて議論を続けたのは、人やチームごとに異なっていたデータの定義だ。そして定着の決め手になったのはトップからの「Excel禁止宣言」。現場が日常業務でデータ活用するまでの道のりには学びしかなかった。

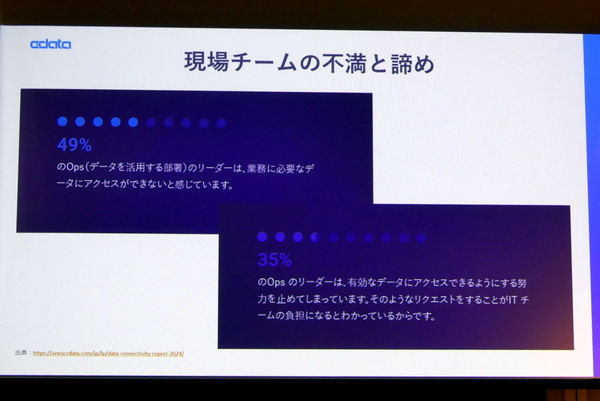

データ分析の前処理に大きな課題 事業部門もあきらめモード

2025年5月20~22日に開催されたガートナーデータ&アナリスティックサミット 2025に登壇したのは、データ連携ツールを提供するCData Software Japanの疋田圭介氏。

同氏は、データ分析に至る前のデータ準備でIT部門の多くの工程が割かれている点を指摘。調査報告を元に「全体の41%の方は自分の時間の40~60%を事業部門へのデータ準備に使っている。まさにIT部門を疲弊に追い込んでいる。事業部門でも会社にある半分くらいのデータはアクセスできないと考えている」と説明。IT部門も疲弊し、事業部門はあきらめモード。こうした状況を改善できないと、ダッシュボードの作成やデータドリブン経営に進めないと疋田氏は指摘した。

こうした課題をCData Softwareのツールで解決したのが、今回登壇したグロービス経営大学院になる。データ利活用の基盤を構築することで、現場部門でのダッシュボード活用を促進し、データドリブン経営に結びつけた事例が披露された。疋田氏は、グロービス経営大学院を運営するグロービス CRMチームの佐藤久氏を紹介する。

人やチームによってデータの意味や解釈が違う 認識合わせに時間と手間

グロービス経営大学院は、経営学修士(MBA)取得のためのプログラムを提供する大学院。国内最大級の独立系ベンチャーキャピタルや、3400社の企業と法人研修などで実績があり、事業支援と人材育成で得た知見は、大学院のカリキュラムに反映されている。

グロービス経営大学院の佐藤氏は、RevOpsチームの一員としてデータ分析の業務に携わっている。「学校というと、一般企業と異なるイメージを持たれると思うのですが、実際はリードを獲得し、ナーチャリングを行ない、申し込みを行なってもらい、効果を計測するという流れなので、B2B・B2Cの企業と同じ」と佐藤氏は語る。

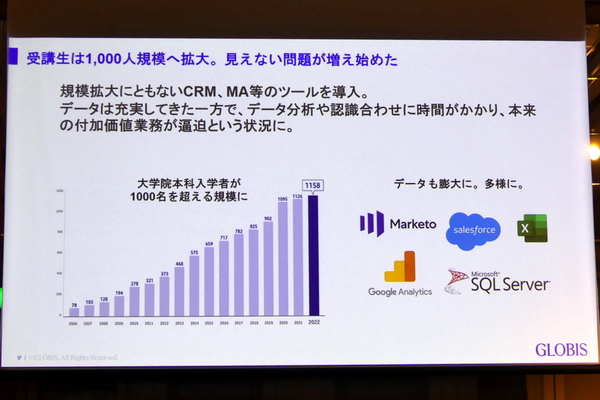

グロービス経営大学院は、現在は年間約1000人の入学生を迎えるまでに拡大した。この成長を支えるため、CRMとしてSalesforce、MAとしてMarketoなどを導入したが、結果として扱うデータ量や種類一気に拡大。「データ分析や認識合わせに時間がかかり、付加価値を高めるという本来の業務がひっ迫するようになった。データを持っているのに、データを生かし切れていない。こんな課題感がありました」と佐藤氏は振り返る。

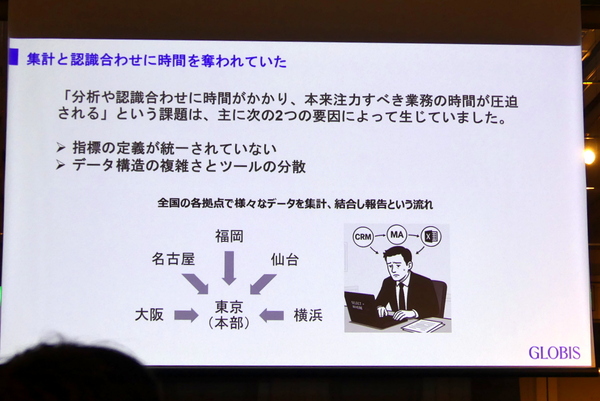

なぜデータが活かしきれないのか? 1つ目の理由は指標の定義がチームや拠点ごとに異なっていたことだ。「『申し込み数』や『リード数』といった一見シンプルに見える指標であっても、業務内容や役割の違いから、チームごとに捉え方に微妙な差が生まれていた」と佐藤氏は語る。

2つ目はデータを集約するのに時間と手間がかかっていたこと。CRMやMA、Excelなどさまざまなツールを用いてデータ分析を行なっていたため、全体を見ようとするとかなりの手間がかかっていた。しかも、東京、大阪、名古屋、福岡、横浜、仙台など拠点が全国にあるため、各拠点で集計したデータをいったん本部の東京で結合した上で、経営陣に報告する必要があった。「分析そのものより、集計と認識合わせに時間がかかっていた」と佐藤氏は振り返る。

集計・認識合わせをゼロにするプロジェクトを開始 1年間も議論

こうした課題感から、グロービス経営大学院では、集計・認識合わせをゼロにする「データ統一プロジェクト」を開始した。具体的には、数字の認識合わせ、数値抽出、算出の工数などをゼロにし、浮いた時間を施策の検討や対顧客業務に充てられるようにする。「事業戦略から設計した数字に基づいて、いつでも数字が見られるダッシュボードを作成。浮いたリソースをほかの業務に充てられるようにするのがプロジェクトの目的でした」と佐藤氏は語る。

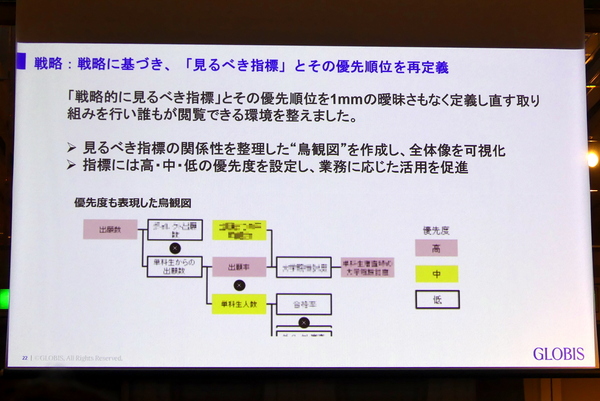

プロジェクトは「戦略」「システム」「業務」「人/体制」の4つの枠組みを完了基準として推進されている。まず戦略に関しては、戦略的に見るべき数字とその優先順位を定義し、誰でも閲覧できる環境を整えた。

この定義に関しては、「1ミリの曖昧さもなく定義し直した」という。「申込者は、初回受講者だけなのか、リピーターまで含むのか、期のいつまでの数字なのか。これらの数字は人によってばらばら」(佐藤氏)とのことで、まずはこれらを統一。その上で、指標同士の関係性を表す「鳥瞰図」を作成し、KPIの要素を分解することにした。「こうすることで、誰が抽出しても同じ数値が出てきますし、この数字の持つ重要性もみんなで意思共有できるようになった」と佐藤氏は振り返る。また、数字の定義や算出ロジックなどは社内のWikiで公開し、社員での正確な数値の認識が進んだという。

これら指標の定義や鳥瞰図の作成、ダッシュボードの設計は、佐藤氏の所属するRevOpsチームのみならず、各チームの代表や、拠点の営業と議論の繰り返しながら行なった。実際には週次一時間のミーティングを1年間続け、拠点ごとに違っていた指標の定義やダッシュボードの設計について議論したという。

佐藤氏は、「調整には根気強い対話や工夫が必要でしたが、営業の方々と一緒に数値や設計を考えるプロセスを経たことで、現場にしっかりと根付くダッシュボードが実現できました。現場の納得感や当事者意識が高まり、それがプロジェクト成功の大きな原動力になったと感じています」と振り返る。

このようにまずは指標の定義やダッシュボードの設計を現場と綿密に行なったため、開発の手戻りも最小限だった。「非常に開発しやすかったし、使う側にも信頼されるダッシュボードになったかなと思っています」と佐藤氏は振り返る。

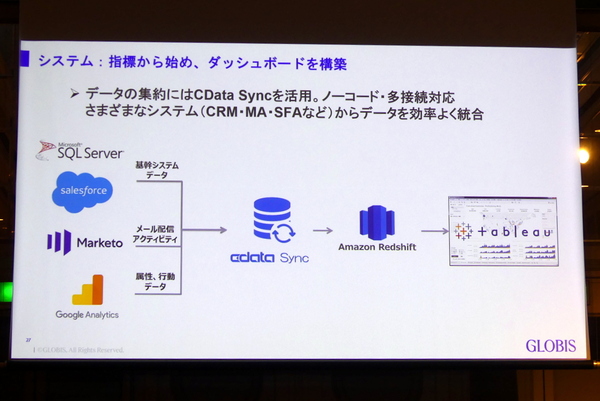

ダッシュボードのツールとしてはTableauを採用。バックエンドでは、Salesforce、SQL Serverの基幹システムデータ、Marketoなどのメール配信アクティビティ、Google Analyticsの属性・行動データをなどをCData SyncでAmazon Redshiftに統合し、Tableauから利用するようにしている。

当初、データ集約は他社ツールを使っていたが、連携サービスは増えるたびにコストがかかっていたという。内製化にもチャレンジしたが、開発工数がかかったので断念。「もっと効率化できないか」とツールを比較した結果、採用に至ったのがCData Syncだったという。数多くのサービスと連携でき、しかもノーコードで柔軟に設計できる。データ連携や統合を容易に実現し、本来注力すべきダッシュボード開発に専念できたため、プロジェクトの進捗もスピードアップしたという。