本記事はソラコムが提供する「SORACOM公式ブログ」に掲載された「IoTのニーズを完全網羅 ソラコムの通信サービスはこう選べ」を再編集したものです。

本記事は、ASCII.jp(株式会社角川アスキー総合研究所)に掲載された記事より転載/再編集したものです。

元記事:https://ascii.jp/elem/000/004/197/4197023/ 文:大谷イビサ 写真:曽根田元

「スイングバイIPO」を実現したソラコム。そのIoTプラットフォームを支える大きな柱は、創業時から展開するIoT向け通信サービスだ。シンプルな3G/4G SIMからスタートしたSORACOMのサービスだが、今では「SORACOM IoT SIM」と呼ばれるグローバル対応のSIM、そしてLPWAや5Gまで多種多様なサービスを展開。サービスラインナップとその価値をソラコムのメンバーたちと再整理していく。(インタビュアー ASCII編集部 大谷イビサ 以下、敬称略)

ますます身近になるIoT通信サービス その要件とは?

大谷:まずはソリューションアーキテクトとして、ユースケースや顧客の声に応え続けてきた今井さんに話を聞きます。IoTの通信ってなにが必要なんでしょうか?

今井:その質問の前にお話ししておきたいのは、IoTがかなり身近になっているという点です。

今までIoTというと製造業のFA(ファクトリーオートメーション)やスマートメータリングのようなイメージがあったと思うのですが、われわれの事例ではMIXIの子どもの見守りGPS端末やLuupの電動マイクロモビリティのシェアリングサービス、日本瓦斯のガスメーターの自動検針などさまざまな場面で採用されています。驚くべきことに、今時の自販機やタクシーはSIMが複数載っているのが、当たり前だったりします。つまり、IoTってインダストリアル(特定産業)の用途だけではなく、すでに自分たちの周りにあるんです。

大谷:コロナ禍で「リモート」ということに焦点が当てられ、IoTはますます加速したように思えます。

今井:デバイスに通信が必要となった場合、どんな通信があるのかという課題があります。

まず思いつくのはWi-Fiでしょう。われわれの事例だと、ヤマト運輸さんの「クロネコ見守りサービス」でも使われている通信付きのIoT電球「ハローライト」があります。

利用する際におじいちゃんやおばあちゃんにWi-Fiの設定をわざわざしてもらうのかというと、実は設定や管理が大変なんです。そこで出てくるのがスマートフォンでも使われているセルラー通信です。セルラー通信なら、あらかじめデバイスにSIMを搭載しておけば、設置して電源を入れたらすぐに通信が使えます。SIMごとに秘密鍵があるので、通信もセキュアです。

大谷:なるほど。「セルラー通信いいよね」という話の次に来るのが、いわゆる「人向けの通信」と「モノ向けの通信」ってどこか違うのか?という話です。

今井:はい。そもそも、ケータイやスマホのサービスって人が利用するのが前提なので、契約の際に本人確認が必要だったりとか、ギガバイト単位での契約だったりします。でも、数分に1回位置情報をアップロードするようなIoTの使い方の場合、数十ギガ数千円というプランがフィットしないことが多いはずです。

そこでIoT向けの通信プランという考え方が生まれてきます。たとえば回線の数を大量に調達できたり、小容量の通信でも使いやすい。こうしたIoTのニーズに応えた通信サービスをソラコムが提供しているわけです。

特定キャリア向けSIMから開始…機能強化を続けるSORACOM IoT SIM

大谷:では、ソラコムの通信サービスのプランを紹介してください。というか、創業時から振り返ってもらった方がわかりやすいですかね。

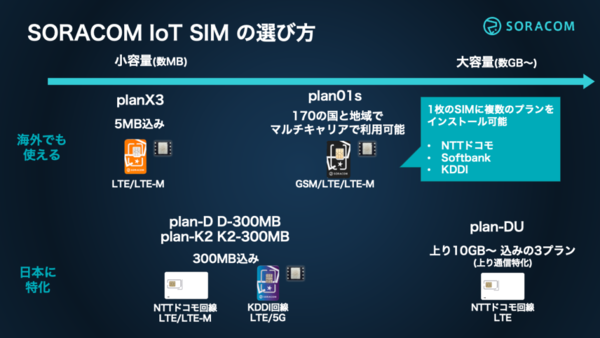

松井:もともとはどんな用途でも使えるプランからスタートし、その後エッジの効いたプランが登場してきます。めちゃくちゃ小容量のプランとか、大容量のプランとか。また、LTEの進化にあわせて、LTE-M(省電力のLTE通信)や5Gなど対応するデバイスも変わってきているので、そういったデバイス対応前提で新しいプランを増やしています。

今井:僕がソラコムに入社したときは、NTTドコモ回線の白いSIMしかありませんでした。もっと言うと、白くもなかった(笑)。

松井:ピンクの水玉でしたね。どこかのタイミングでMVNO事業者はこの白いSIMになったんです。

今井:2017年に、いわゆるIoTSIMと呼ばれる黒いSIM、世界中で使える「plan01s」が出ました。その後も、KDDI回線を採用したSIMや、容量や使う目的に合わせたプランも増えてきました。

大谷:SORACOM IoT SIMの方がすでに割合多いんでしたっけ?

今井:割合としてはすでに半分を越えてます。

大谷:基本的にはキャリアとデータ容量でサービスが分かれてるわけですね。

今井:確かにそうなんですけど、ソラコムでは、まず日本だけで使うのか、日本を含むグローバルで使うのかを確認します。

松井:今では少ないですが、ソラコムを始めた当初はSIMロックがかかっているデバイスも多かったので、NTTドコモしか使えない、KDDIしか使えないというのが多かった。でも、SIMロックがなくなった今となっては、もはやキャリアは選ばなくて済みます。つねに数枚持っておき、つながりやすい方を使うというやり方でもOKです。

グローバルでも利用可能なIoT SIMであれば、通信プランを書き換えられます。日本では、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイルの3キャリアに対応できます。見た目は同じSIMだけど、中身はどんどん進化しています。

大谷:先日のトヨタの取材でも同じ話が出てましたね。同じ工場でも、工場自体が広いので、場所によって通信が入るキャリアが違うという話です(関連記事:これぞテクノロジーの民主化 トヨタのカイゼン文化にフィットしたSORACOM)。

松井:同じことは海外でも起こっており、たとえばAT&Tがつながりやすいところ、T-Mobileがつながりやすいところなど、地域ごとに異なっています。どこかのSIMだけを使うというのは、現実的ではありません。だから、ひとつの国で複数のキャリアにつながる「マルチキャリア」対応は、SORACOMを選ぶ大きなメリットです。

今井:私たちのSIMはローミングを使っています。そのためお客さまからは「現地のキャリアと直接契約した方が安いですよね」と言われることがあります。

でも、AT&Tだけ使える地域だけで使うならともかく、AT&Tが入らないところ、北米だけじゃなくて、カナダや南米でも使いたいといった場合に、いちいち現地キャリアと法人契約して、SIMを差し替えますか?という話です。トータルの管理コストを考えると、SORACOMのようにグローバルでマルチキャリアで使える方が断然便利です。

プラン選びは利用地域、通信容量、ユースケースで選択せよ

大谷:プラン選びはまずどこからスタートするのでしょうか?

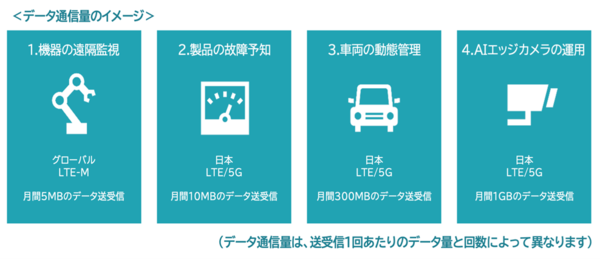

今井:使いたい国・地域を選択し、次に通信容量という話になります。

ただ、通信容量に関しては、事前に把握するのは難しいのが正直なところ。どれくらいのトラフィックが発生して、どれくらいのコストがかかるのかといった、IoTの通信に知見をお持ちの方は少ないのが現状です。実は技術的に長けているテックカンパニーでもデバイスと通信に関してはそういう状況です。

さらに、デバイスの挙動がブラックボックスというケースももあります。海外のOEM製品をつかったGPSトラッカーやスマートロックなど、実際に運用しようにも、どれくらいのトラフィックが発生するかは、把握できない場合も多いわけです。

だから、通信容量を飛ばして、ユースケースを考えます。モビリティサービスなのか、セキュリティカメラなのか、GPSトラッカーなのかを聞いていただくと、ソラコム社内のノウハウを元に、だいたいこれくらいという通信プランの見積もりができます。

松井:最近ではソラコムにも蓄積した知見を生成AIに学習させて、お客さまに最適な提案を回答できるようになってきています。いずれオンラインで最適な通信プランのセレクションをお手伝いできるかもしれません。

大谷:ユースケースとしては「普段は通信なし」というパターンもあるんですよね。

今井:そうですね。漏水検知みたいな仕組みだと、漏水を検知しない限りは通信が発生しません。AEDとか、機械の故障検知も、なにかあったときだけ通知が行くので、当面通信しない可能性もあるわけです。この場合は、当たり前ですが通信量が極小です。

逆にデータ量が多いのはカメラ。音声や動画を流しっぱなしという用途は通信量が多いですね。

松井:特にわれわれの出しているplan-DUは、上りと下りが非対称。上りに最適なプランなので、用途となるとやはりカメラデータのアップロード。そして最近はこのカメラの用途がすごく増えています。

松下:人向けの通信プランはクラウドのコンテンツをダウンロードして楽しむのがメインですが、IoTの通信、むしろ現場の情報をクラウドにアップロードするのがメイン。そういう使い方に料金を特化させているのは、IoTに特化した通信と言っている所以です。

大谷:カメラの需要が高まっているのは、なぜですか?

松下:カメラは人の目と同じようにリモートから映像で見られるので、直感的に使いやすく、分かりやすいんですよ。以前、農業のおじさんにお話を聞いたとき、「センサーの数値なんか見ても分からない、目で見て判断してるのと同じことを効率化できないか?」と相談されたことがあります。まだデジタルが浸透していないような業界の人でも、直感的にIoT活用できるのが利点ですね。もちろん、市場全体を見ると、そもそもカメラ自体の価格がかなり落ちて、ソフトウェアも進化して使いやすくなっているという背景もあります。

松井:あとはAIですかね。そもそも撮影した動画をクラウドにアップしたところで、人が全部見られるわけではないので、AIの進化がさらにカメラ活用を後押ししています。

大谷:プラン選びのポイントはなんでしょうか?

松井:まずは300MB分の通信が含まれているplan-D 300MBというプランで試してみることをオススメしています。価格面やデバイスの対応状況という点で合うのではないでしょうか。

今井:まずは「試してください」というメッセージですね。「すべての用途がこれでOKです!」というプランがあればいいのでしょうが、ソラコムとしては、まずお客さまに試してもらい、検証した結果からさまざまなプランを検討してもらう方がよいと考えています。

その点、ソラコムのメリットはいろいろなサービスプランを持っており、どのSIMも一枚から買える点です。気に入ったら、ユースケースにあったプランを選定して、SIM自体も1000~1万枚規模で買ってもらえばいいし、eSIMを選ぶ方も増えてます。

いろんなユースケースをカバーできるSIMの方が割高にはなりがちです。でも、「日本でLTE-Mを使いたい」とか、「10年に1回通信するか」みたいなユースケースにあったプランも用意しています。

松下:プラン選びで失敗したくないという心配事に対し、実際に少額で試せるというのは、ソラコムの一つの特徴だと思います。違っていたら、別のプランに変えられます。より最適化しやすい。

ユーザーコンソールで通信を管理し、APIで自動化する仕組み

大谷:ここまでだと単純にSIMと通信サービスのみのフォーカスになるのですが、SORACOMの真価って、これらの管理や運用を支える仕組みではないかと。

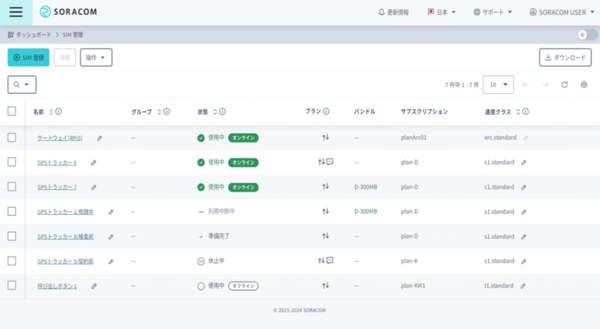

松井:特徴の1つはユーザーコンソールだと思います。最新のユーザーコンソールにログインすると、このダッシュボードが出るので、ヘルスチェックでは、どのSIMで通信量が多いとか、エラーなども一目で把握できます。

松下:お客さまのSIMが多くなると、1回線ずつ懇切丁寧に見ていくよりも、グループ単位で状況を把握したいというニーズになるんです。コンピューティングの観点で見ると、昔のように仮想サーバーを1台1台確認するのではなく、最近のようにコンテナでまとめてチェックするみたいな方法。コンピューティングだけでなく、最近は通信回線もそういった管理の仕方にシフトしています。

今井:もちろん、1つのSIMごとに通信料やコストを確認できたり、休止や解約までユーザーコンソールで行なえます。つながっているデバイスの通信状況をリアルタイムに把握し、地図にプロットすることも可能です。かゆいところに手が届く系では、SORACOM側から回線を一時的に切断したり、プラットフォーム側からデバイスに対してPingを打つことも可能です。

大谷:SIMの状況をまとめてリモート管理できるんですね。

今井:IoTデバイスはとにかく数が膨大で、いろいろな場所に設置することになります。なので、いかに人を現地に派遣しないで、メンテナンスや障害対応を実現できるか、がとても重要です。ユーザーコンソールはこのニーズに応えられます。

ほかにも、SORACOMにはいろいろ便利なサービスが用意されていて、「SORACOM Napter」を使えば外からデバイスにリモートアクセスできますし、「SORACOM PeekPeak」ならサービスとしてパケットキャプチャを利用できます。

あるパートナー企業の開発者は、「SORACOMをさしておけば、なんとかなる!」とおっしゃっていました。デバイスやクラウド側になにか用意せずとも、便利なのがSORACOMの大きな特徴です。

松井:もう1つ大きいのは、ユーザーコンソールで操作するのみならず、APIからも扱えるという点です。われわれのサービスは当初からAPIファーストで開発しているので、新規開発の際にも最初にAPIで呼べる機能を作り、それをユーザーコンソールから扱えるようにします。

また、コマンドラインインターフェイスの仕組みも用意しているので、API呼び出しの部分をわざわざ作らず、システムに組み込めます。SORACOMの通信管理の仕組みを、あたかも自社システムのようにサービスに組み込めるのがメリットです。パートナーのサービスにもすでに組み込んでもらっている事例がありますね。

大谷:なるほど。今後ユーザーコンソールはどこまで進化するのでしょうか?

松井:もちろん、ユーザーコンソールもどんどん使いやすく進化させているのですが、究極の形はユーザーコンソールを使わなくても、自動的に運用・管理されている姿がゴールです。やはり何万回線も使っているお客さまが、1つ1つのSIMに対してそれぞれ操作するというのは考えにくい。外部システムとの連携で、たとえば不要なものは止めるとか、トラフィックが多いからアラートを出すみたいな自動化も可能です。

IoTシステムの構築はユーザーが工夫のしがいがある

大谷:構築ならず、運用面で見ると、SORACOMはどのような特徴があるのでしょうか? デバイスが増えたり、管理の手間が増えたり、さまざまな課題にぶち当たると思うのですが。

松下:ここまでの通信サービスの話、APIの話、いずれも共通しているのは、「お客さま自身で工夫のしがいがある」ということです。

サービスって、いったんスタートしたら通信もデバイスも固定的というわけではありません。デバイスやトラフィックが増えたり、管理の手間が増えたり、その時々で課題を解決していく必要があるのです。これに対して、SORACOMはつねに最適化の工夫が可能なサービスでありたいと思っています。

大谷:現在、クラウドにしろ、通信にしろ、いろいろなモノやサービスって提供コストが上がっています。これに対して、座して待つのではなく、ユーザー側が能動的に手を入れられるというのがよいですよね。

今井:シンプルで安価なデバイスを活用しようとすると、いかにデータ量を抑えるかが大きなテーマになります。HTTPSでWebサーバーにデータを送るような例だとプロトコル変換が必要になりますし、死活監視や接続維持のための通信が多発することもあります。そういう余計な処理やデータを抑えるような機能がSORACOMにはサービスとして備わっています。小さいデータ量でIoTを運用することが可能になるんです。トータルで、リーズナブルな運用が可能になります。

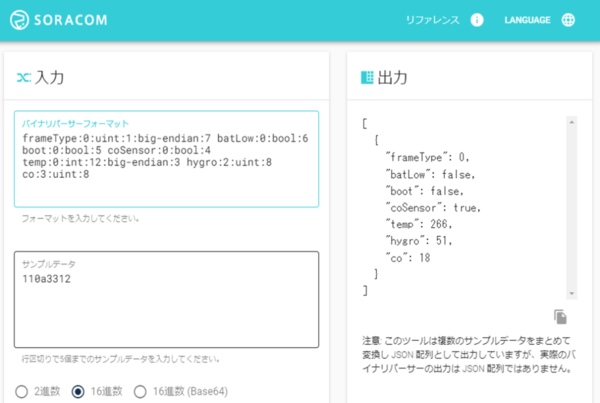

松井:本当はもっとデータを送りたいのだけど、データ通信量を抑えるためにデータを小さくしたいという条件が合ったとします。デバイス側でバイナリデータ形式で送信すれば小さいまま送信できるのですが、今度はクラウド側が受け取れないんですね。クラウド側がわかるJSON形式などに変換が必要になるんです。。

大谷:同じ開発者でも出自が違うので、データがうまく扱えないという問題ですね。

松井:はい。そこでデバイスの開発者とクラウドの開発者を仲介するようなインターフェイスを提供するのが、バイナリパーサーという機能です。

バイナリパーサーの機能を使えば、SORACOMプラットフォーム上で数バイトのバイナリ列の意味を解釈し、JSONに変換します。送る側は単純な信号として送るのですが、受け取る側はプログラムとして解釈しやすいデータ列として使えるわけです。これがオプションではなく、通信の基本機能として入っています。

IoTは通信だけじゃない デバイスや開発・運用までのトータルコストが重要

大谷:バイナリパーサーは、どのようなメリットがあるのですか?

松井:まずデータ量も抑えられます。変換をSORACOM上で処理を行なうので、デバイスの設計もシンプルになるし、クラウドやバックエンドの開発も楽になる。まさに三方よしです。

この機能は、今後利用ニーズが増える予測があります。衛星通信のIoT分野での利用です。衛星通信はまだまだビット単価が高いので、小さいデータにさまざまな意味を詰め込む必要があります。こうした用途にバイナリーパーサーはフィットします。こうしたところに、今までわれわれがIoTの通信向けにサービスを育ててきたノウハウが生きてきます。あります。

大谷:データ量が増えた方が通信事業者としては儲かるように思いますが。

松井:長い目で見るとお客さまのビジネスがサスティナブルに運用できた方が、われわれにとっても メリットが大きいんです。だから、データ量を減らすためのサービスや機能は、以前から提供しています。そしてユーザーの意見も聞きながら、今も機能を拡充し続けています。

大谷:今まではカバーエリアや通信データ量などを軸にプランの話を聞いてきましたが、コスト観点でのポイントはありますか?

今井:コストをなにと比べるかですね。たとえば、ガスメーターの検針をIoTで自動化した日本瓦斯(ニチガス)さまの場合は、月に1回人が各戸を検針で訪問していました。この人件費とコスト比較することになります。同じようにビルのメンテナンスで半年に1回、数人派遣しなければならないという話であれば、そこにかかるコストとIoTのコストを比べることになりますね。

ただ、重要なのはIoTのコストは通信だけではないこと。通信費に加え、デバイスの価格、そしてなにより開発や長年運用し続ける際にかかるコストまで含めたトータルコストをきちんと算出する必要があります。

日本瓦斯さまの場合、今までは検針が1ヶ月に1度だったので、需要家(コンシューマーのこと)のLPガスを切らさないよう、常に2本設置されているボンベのうち、1本を使い切るタイミングで交換を行なっていらっしゃいました。だから、2本めのベンボはまだ中にガスが一杯残っているのに交換していたそうなんですね。

でも、IoTを導入することで、契約先毎の日次のガスの消費状況を把握できるようになり、ガスボンベの配送や交換作業が効率化され、ガスボンベの生産、充填作業も最適化されました。検針のIoT化がいろいろな業務に良い効果を及ぼしたんです。

大谷:単純に検針が減っただけではないんですね。

松下:検針頻度が上がったことででユーザーの利用状況がわかるようになる。いわば「データの解像度」が上がると、別の価値を創出しやすくなります。これはソラコムにとっては、お客さまに教えてもらったことです。

SORACOMを使っていれば、最新テクノロジーのメリットを享受できるように

松井:SORACOMのサービスは、見た目のコストを意識しつつも、それ以上の価値提供を心がけています。例えばバイナリパーサーのような機能を外部のWebプログラマーに作ってもらおうとしても、なかなか大変です。特にクラウドが得意なエンジニアや開発者が、IoTやデバイスをやろうとしたら、ギャップは大きいと思います。

われわれのリーダーシップステートメントに「AvoidMuda~ムダを省く~」があるのですが、これって単に表面上のコストや無駄を省くだけじゃなく、業務が効率的になるのであれば、出費は惜しまないという方針を意味しています。たから、単純に安価であればいいのではなく、あとから運用しやすいとか、プログラムが書きやすいということも考えて、効率性ってなにかを考えるべきだと思っています。

オンプレミスで安いサーバー並べれば、安価にシステムが運用できるというのは、コストの一面のみを評価しているのだと考えています。見た目のコストだけでシステム作ると、効率化な運用につながらない。結果としてコスト的に高くつくということは十分にあり得ると思っています。「安物買いの銭失い」という言葉があるように、そこは冷静に見ていただきたいと思いますね。

松下:ソラコムの価値は、お客さまとともに進化していることだと言えます。現時点でソラコムに足りないモノがあれば、ぜひリクエストしていただきたいですね

大谷:最後に今後の予定や方向性について教えてください。

松井:たとえば通信技術も衛星通信のようなものが出てきたし、SIM自体も物理SIMからソフトウェア型のeSIMになり、チップ組み込み型のiSIMへと進化しています。こうしたテクノロジーをいち早くカバーしつつ、デバイスやクラウドもどんどん進化させていきます(関連記事:4月6日はSIMの日! あなたの知らないSIMの世界についてソラコムに聞いてみた)。最近では生成AIを活用することで、通信を最適化したり、データから価値を抽出できないか、試行錯誤を重ねてます。

SORACOMは、IoTの先進テクノロジーとユーザーからのフィードバックをうけて「進化し続ける」プラットフォームです。SORACOMを使っていれば、つねに新しいテクノロジーの価値を享受できる。そんなサービスのために私達も今後もチャレンジを続けていきたいと思います。

■関連サイト

投稿 IoTのニーズを完全網羅 ソラコムの通信サービスはこう選べ は SORACOM公式ブログ に最初に表示されました。

この連載の記事

-

第598回

デジタル

契約回線数が900万を突破、アプリテンプレート「ソラカメ動画を Harvest Files 経由で解析・通知する」を公開、他 ほぼ週刊ソラコム 12/27-01/16 -

第597回

デジタル

複数IoTデバイスの通知を1通に集約!SORACOM Flux「メッセージ集約」機能が登場! -

第596回

デジタル

ラズパイで作るWi-Fiアクセスポイントとトラフィック計測の実践 ― systemd-networkd 利用 -

第595回

デジタル

フィジカル AI とは? リアルワールドを動かす AI の設計と実装 -

第594回

デジタル

AI チャットボットとは?機能の整理と導入の検討ポイント -

第593回

デジタル

「SGP.32」で変わるIoT回線管理―運用負荷を減らし、“回線を選べる”世界をどう実現するのか -

第592回

デジタル

SORACOM が 第5回 日本サービス大賞の総務大臣賞を受賞、Hondaのモビリティロボット「UNI-ONE」に採用、他 ほぼ週刊ソラコム 11/29-12/26 -

第591回

デジタル

ソラコムサンタより愛をこめて 2025 -

第590回

デジタル

いま知っておきたい!進化するeSIM / iSIMの基礎と実装ポイント -

第589回

デジタル

SORACOM Fluxにバウンディングボックス機能が登場!