戦国LOVE Walker総編集長・玉置泰紀の戦国メタ散歩 第9回

君は戦国飛騨を知っているだろうか。鎌倉・室町の名家から戦国、織豊政権を経て、江戸時代の天領まで目まぐるしく入れ替わる土地が、今も懐かしさを留めて進化を続ける飛騨市(岐阜県)で体感できるぞ

国は、2024年2月21日の官報で、飛騨市内にある姉小路氏城跡の史跡指定、および江馬氏城館跡への傘松城跡の追加指定を告示した。これにより、飛騨市内の国史跡の件数は2件13城館になる。

姉小路氏は古川盆地に本拠地を持ち、江馬氏は北側の神岡町に本拠地を持っていた。また、この指定を受けて、飛騨市教育委員会は、「第3回日本城郭協会大賞」(主催:公益財団法人 日本城郭協会)の「調査・整備・活用賞」を受賞した。 姉小路氏城館跡の総合調査を行い、遺跡としての価値を明瞭にし、国指定史跡「姉小路氏城跡」として指定されたことを評価されたのだ。

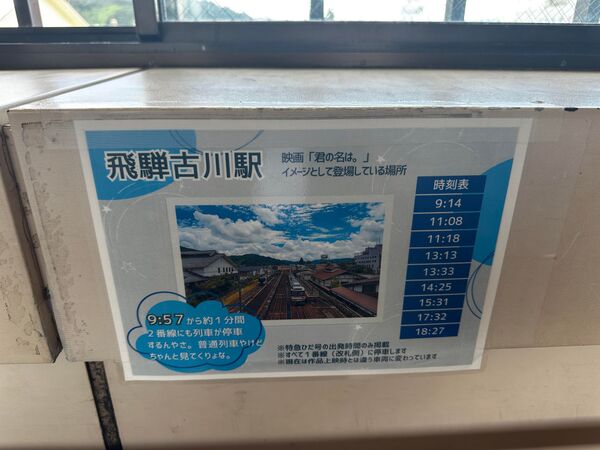

こうしてスポットが当たってきた飛騨の地だが、高い評価につながったのは、多くの山城が手つかずの状態で、そのまま遺構が残っていたことが大きい。飛騨古川は映画『君の名は。』のモデル地としても知られる懐かしい風景の残る魅力的な町で、広葉樹の活用など飛騨市の取り組みを含めて、かつての飛騨国と現在がつながっているのが面白い。そこで、筆者は早速、山城や館、更には飛騨の町をメタ散歩してきた。

※記事中の「飛騨」は、地元では「飛驒」と表記されているが、「飛騨」で統一した。

飛騨国は、岐阜県北部に位置し、現在の高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の3市1村にあたる。今回訪れたのは北側の飛騨市だ。高山市にある岐阜県立斐太高等学校(ぎふけんりつ ひだこうとうがっこう)は、岐阜県内で2番目に古い公立高校だが、「斐太」は万葉集に出てくる言葉だ。「飛驒(飛騨)」と表記されるようになったのは和銅年間以降と考えられている。

今では、マンガ、アニメの『呪術廻戦』で知られる両面宿儺(りょうめんすくな)は古墳時代の仁徳天皇の時代に、飛騨、美濃地方に現れたとされる異形の人物、鬼神だが、飛騨国は7世紀には律令国として成立している。姉小路氏の名前が出てくるのは、鎌倉幕府の崩壊後、後醍醐天皇による建武の新政の時だ。この時期に、後醍醐天皇は公家を全国の国司に任命していくのだが、飛騨国の国司に任命されたのが、後の姉小路家の祖となる藤原家綱である。

飛騨市は今年、市制20周年を迎えている。2004年2月1日、平成の大合併で、吉城郡古川町・神岡町・河合村・宮川村が合併して飛騨市が誕生した。また、姉小路氏、江馬氏、三木氏の後、飛騨高山の基礎を築いた金森長近も今年、生誕500年を迎えている。飛騨市は近年では新海誠監督の映画『君の名は。』(2016年)の舞台のモデルになったことでも知られ、神岡町は神岡鉱山の跡地を利用して、ニュートリノ観測所カミオカンデが開設されたことでも知られる。

今回、国の史跡指定に追加された姉小路氏城跡は古川城跡、小島城跡、野口城跡、向小島城跡、小鷹利城跡という5つの城跡の総称で、飛騨市古川町などにある。平成30年から実施した調査の結果、中世に飛騨国司となった姉小路氏が古川盆地を囲む山上に築き、後にこの地に進出した三木氏や、羽柴秀吉の命を受けて飛騨を統一した金森氏による改修跡も残っていることが判明した。既に指定されている江馬氏城館跡に、傘松城跡も追加され、飛騨地域の歴史的な変遷を物語る山城群が出そろった。

古川盆地を中心にする飛騨古川を治めた姉小路氏(あねがこうじ し)と三木氏(みつきし)が展開した山城群は地形を生かした防衛システムだった

姉小路氏は公家であり、藤原師尹(もろただ)を祖とする藤原北家小一条流の支流で、藤原家綱が飛騨に所領を得たのを最初に拠点を築いたと思われる。

以来、姉小路氏が飛騨国司を称して、室町時代は吉城郡の古川盆地を拠点に勢力を持っていたが、15世紀初めに、3家に分家した。そして応永18年(1411年)に、姉小路氏は室町幕府に反旗を翻した。応永飛騨の乱だ。この乱は、幕府の命を受けた飛騨守護、京極氏に鎮圧される。その後、応仁元年(1467年)に発生し、文明9年(1477年)までの約11年に及ぶ応仁の乱が発生し、混乱の中、実力主義の時代、戦国時代に世の中が移っていく中、この地域では、続々と山城が整備されていった。

姉小路氏の3つに分かれた分家では、小島氏が小島城を、古川氏が古川城を、向氏が向小島城、小鷹利城を本拠地とした。古川氏では、姉小路基綱(あねがこうじ もとつな)が応仁の乱後、京で歌人として活躍し、従二位・権中納言にまで官位を上り詰めた。

三木氏は京極氏の守護代だったが、守護の京極氏が六角氏との争いや内紛で弱体化する中、飛騨南部支配を確立し、更に、享禄3年(1530年)には姉小路氏の古川盆地に進出、永禄3年(1560年)、衰退していた古川氏の名跡を三木良頼が継ぐ。小鷹利(向から改姓)もこの頃には衰退し、小島氏は三木氏の傘下となった。更に北側の高原郷を拠点とする江馬氏との争いに進んでいくが、武田信玄の侵攻に降伏する事態が起きたり、上杉謙信に助けを乞うなど、状況は緊迫したが、第5次川中島の戦いで武田方が撤兵したことから、三木氏と江馬氏は生き残った。

■小島城跡(史跡)

姉小路三家の一角、小島氏の居城。江馬氏の高原郷と小島郷を結ぶ神原峠の峠道が脇を通る交通の要衝。小島氏は古川盆地に侵攻してきた三木氏と同盟を結び、城は維持されるが、三木氏が金森氏に倒され、小島氏はその際に滅んで、金森氏が城に入った。小島城には、石垣を使用した大規模な枡形虎口があり、算木積み(さんぎづみ)と呼ばれる石垣が背面に構築されている。

「算木」は、そろばん以前に計算に使われていた細長い木の棒のことで、算木のような細長い直方体の石材を使用する石垣の積み方で、直方体の石を短辺と長辺が一段ずつ交互になるように、組み上げていく手法。石垣の角を強化できる。基本的に織豊政権以降の技術で、「土造り」を基本とする旧来の飛騨地方の山城には見られない。このため、天正13年(1585年)、羽柴秀吉(豊臣秀吉)の命令で佐々成政討伐と連動した飛騨侵攻を命じられ、三木氏(当時は姉小路氏と称していた)を倒して、小島城に入城した金森長近による改修と考えられている。

住所:岐阜県飛騨市古川町沼町

飛騨市公式観光サイト「飛騨の旅」:https://www.hida-kankou.jp/spot/401

■古川城跡(史跡)

姉小路三家・古川氏の居城。享禄3〜4年(1530〜1531年)には三木氏に敗れ、三木氏はその後、姉小路の名跡を継ぐが、金森氏が天正13年(1585年)に侵攻してきて滅ぼされる。金森氏はその後、便利の良い古川盆地に天正16年(1588年)頃、北飛騨唯一の平城、増島城を築城するが、それまでは、この城を拠点にしていた。増島城に移ったのちは廃城になっている。

城は中世・古川の中心集落だった上町遺跡(かんまちいせき)を見下ろす。主郭と帯曲輪の切岸の斜度、高さは大規模だ。また、東側には石垣を伴う桝形虎口があり、主郭の櫓台下にも石垣があり、金森氏による改修の可能性がある。

金森氏が入城した際に、蛤模様の奇妙な石があったことから、蛤城とも呼ばれるようになった、という。

住所:岐阜県飛騨市古川町高野城山

岐阜県公式ガイド:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/7350.html

北飛騨の高原郷(現在の神岡町など)を拠点に室町時代から勢力を誇った江馬氏も強力な山城群と中世の文化を伝える下館で当時の姿を鮮明に見せてくれる

江馬氏の出自は諸説あるが、鎌倉幕府執権北条氏の一族か北条氏の被官である伊勢の江馬氏(江間氏)が高原郷に出てきた可能性が考えられる。また、江馬氏の一族である江馬左馬之助が本願寺を訪ねた際に、室町幕府政所執事を務める伊勢氏の末裔と称したことがあるという。江馬氏の名前は、南北朝期から室町時代にかけて様々な文献で見ることができ、15世紀後半には、飛騨国の有力な武将となっていたらしい。戦国時代に入る頃には、飛騨の有力国衆となり、姉小路家や三木氏(後に姉小路氏の名跡を継ぐ)と争った。

その後は、武田信玄の飛騨侵攻や、信玄と上杉謙信の川中島の戦いなどに翻弄され、国衆もどちらに着くかで揺れ動いたが、江馬輝盛は上杉方で戦い、信玄死去の報を謙信の家臣に伝えた書状も残っている。天正10年(1582年)3月に甲州征伐で武田氏滅亡後は織田信長に臣従するが、同年6月に起こった本能寺の変で信長が斃れると、三木氏と飛騨の雌雄を決する戦いに突入、同年10月の八日町の戦いで敗れ、輝盛は討ち死にする。この戦いは飛騨の関ヶ原の戦いといわれ、飛騨で初めて鉄砲が使われたことから飛騨の長篠の戦いともいわれる。

江馬氏は、平野部には下館を置き、山間部には本城の高原諏訪城をはじめ、越中街道、信州街道などの主要街道や峠を見渡せるように山城が築かれている。これらの領域支配を効率的に行うための城館の城郭遺構は良く残っていて、急峻な切岸、堀切、竪堀など、飛騨独自の土造りの城を堪能できる。下館、高原諏訪城、土城、寺林城、政元城、洞城、石神城は「群として機能していた中世城館の形態を示す貴重な遺跡」として国の史跡に指定されていたが、2024年2月、江馬氏城館跡への傘松城跡の追加指定が行われた。

■史跡 江馬氏館跡公園

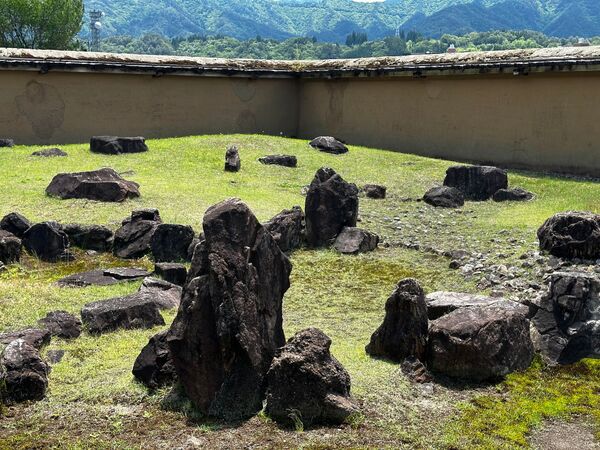

江馬氏の館跡周辺は、近世以降水田として利用されてきたが、水田の中にある5つの大きな石「五ヶ石」は江馬の殿様の庭石だと言い伝えられており、実際に、昭和51年から行なわれた発掘調査で、伝承のとおり庭園をもつ中世武家館跡が見つかった。昭和55年に国の史跡「江馬氏城館跡」の指定、平成29年10月に国の名勝「江馬氏館跡庭園」の指定を受けた。国の名勝指定は飛騨地方初で、史跡と名勝の二重指定は岐阜県内初となる。

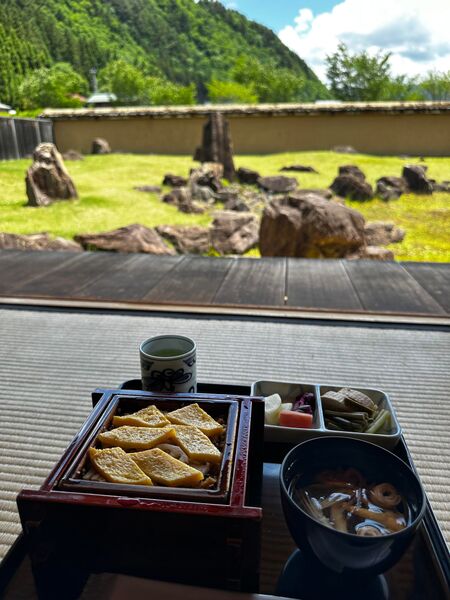

館跡には、中世の武家館(下館跡の庭園、庭園を鑑賞する会所、主門、土塀など)が復元された歴史体験ゾーンがあり、15世紀後半から16世紀初めの江馬氏の下館が再現されている。特に、館の主人と客人が対面する「会所」と庭園部分は国名勝に指定された。中世武家館で、庭園と会所を共に復元したのは全国でもここだけ。会所から庭園を眺めると、土塀で現在の建物は見えなくなり、まさに500年前の風景を眺めることができる。しかも、この会所では、「江馬・室町饗応膳」も食する事が出来る。食材・調理法・器など、資料を基に当時の様子をイメージして考案されている。

下館のある高原郷は、高原川を基軸に街道がある山あいの地域で、下館は街道や河川の支流が合流する結節点にあたる段丘にある。館のすぐ南には「上宝道」という古道が残っており、古くからの地域の中心地であったことが分かる。実際に現地を見て一番感銘を受けるのは厳密に再現された室町庭園。樹木痕や給排水施設の痕は見当たらず、整備では植木を入れず、池も水を溜めない形になっているが、これが実にいい。感覚的には、元々の庭園にかなり近いのではと思える出来だ。

住所:岐阜県飛騨市神岡町殿573番地1

飛騨市公式観光サイト「飛騨の旅」:https://www.hida-kankou.jp/spot/284

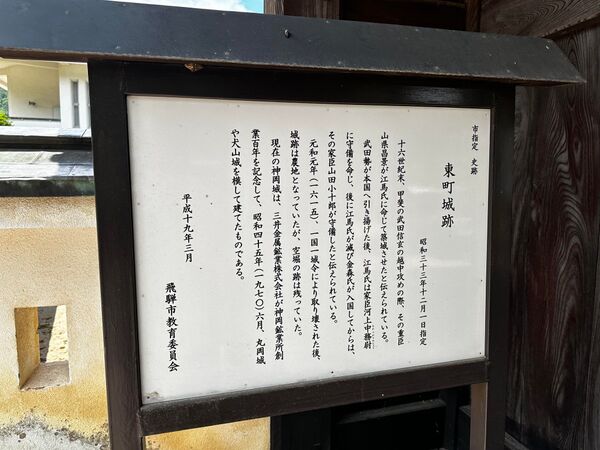

■東町城跡 高原郷土館(神岡城)

東町城は、武田信玄が、越中国への侵攻拠点とすることを目的に永禄7年(1564年)、江馬時盛に命じて築城したとされる。その後天正13年(1585年)、金森長近が飛騨を攻略して同城を大幅に改修、家臣・山田小十郎が城代として置かれたと伝わる。元和元年(1615年)の一国一城令により、江戸幕府の命令で破却され、地表上の遺構は曲輪と石垣、堀のみが残っている。

昭和45年(1970年)に、地元の三井金属鉱業神岡鉱業所の創業100周年記念として、模擬天守と模擬城門が建築されており(神岡城)、町並みを見渡せる高台にある現在の高原郷土館は、この神岡城、旧松葉家住宅、鉱山資料館の3施設からなる。

住所:岐阜県飛騨市神岡町城ヶ丘1

飛騨市公式観光サイト「飛騨の旅」:https://www.hida-kankou.jp/spot/283

飛騨を統一した三木自綱(みつきよりつな)は羽柴秀吉の命で飛騨に侵攻してきた金森長近によって滅ぼされ、6代のちに飛騨は徳川幕府の天領となった

金森長近は天正13年(1585年)、羽柴秀吉の越中・佐々成政討伐で、妨害してくる恐れのある隣国飛騨の三木氏(姉小路氏)を排除すべく、飛騨討伐を秀吉から命じられた。長近は羽柴勢の越中討伐軍に従軍し、8月中に越中から飛騨に侵入した。金森勢の前に姉小路氏の有力者が各所で討死あるいは自害する中、金森勢は最終的に姉小路氏の本拠の松倉城を攻め、三木氏は降伏した。三木自綱(姉小路頼綱)は助命され、京に護送された。

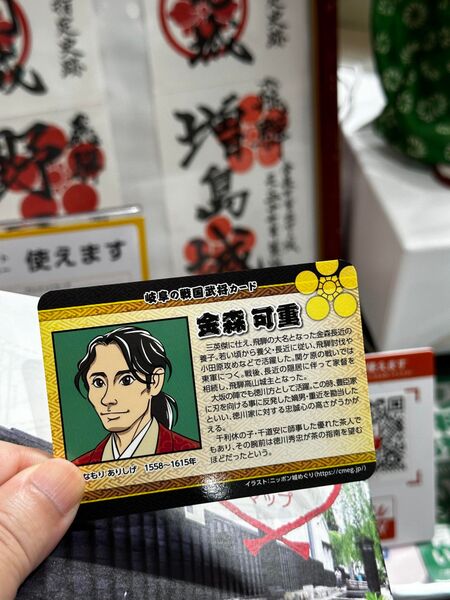

長近は天正14年(1586年)、飛騨一国3万8700石を与えられた。 拠点を高山と定め、天生15年(1587年)〜16年(1588年)頃、天神山の古城跡に新城、高山城の築城に着手し初代高山藩主となる。高山城は慶長10年(1605年)頃に完成したと伝わる。古川盆地では、古川城や小島城を一部改修しつつ、平野部に高山城の支城として天正16年(1588年)頃、増島城の建設に着手し、完成すると長近の養子・金森可重が古川城から移って城主となり、同時に城下町の整備も行われた。金森氏は6代にわたって飛騨を治めたが、元禄5年(1692年)、出羽の上山に転封となり、その後の飛騨は幕府の天領となった。

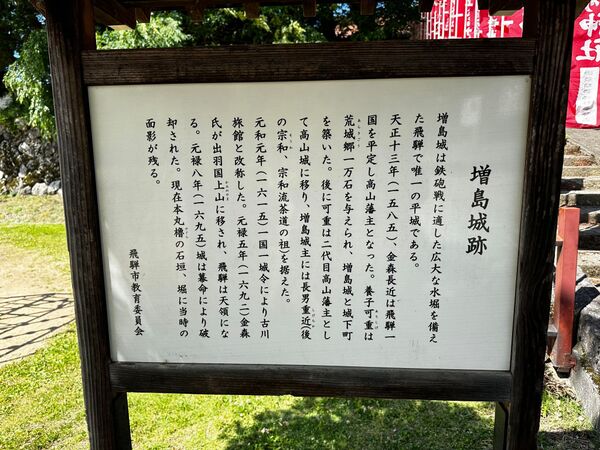

■増島城(岐阜県指定史跡)

金森長近は天正13年(1585年)、飛騨国を攻略して領国とし、本城の高山城および支城の萩原諏訪城、増島城を新たに築いた。増島城築城は天正16年(1586年)であり、長近の養子・金森可重(かなもりありしげ)が古川城から移って城主となった。その後、隠居をした長近の後継者として、可重は高山城に入った。

可重は長近とともに茶の湯で有名で、千利休と古田織部に師事し、利休切腹の際に飛騨高山に避難してきた千道安にも師事している。吉野竹林院にて開かれた織部による利休亡魂の茶会にも石川貞清らと共に参加している。

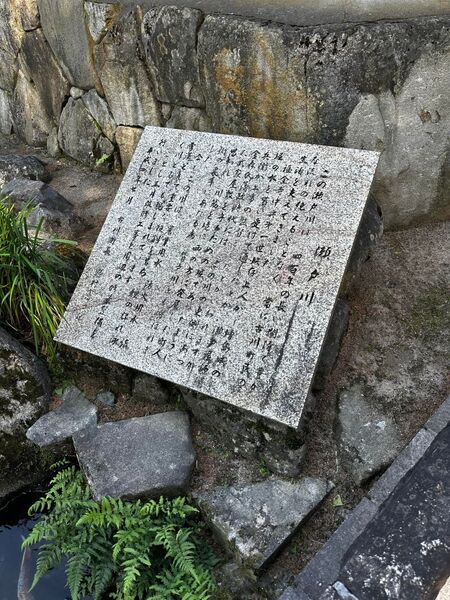

その後、元和元年(1619年)の一国一城令で増島城は廃城となったが、古川旅館と改称し、萩原諏訪城跡の萩原旅館や下原旅館と同様に金森氏の陣屋として維持された。しかし、元禄5年(1692年)、金森氏は出羽国上山藩へ移封され、増島城は元禄8年(1695年)、高山城とともに破却された。伝承では、破却された後、書院は本光寺、城門は林昌寺、円光寺、本光寺などに与えられと言われ、火災にあった本光寺以外の林昌寺、円光寺には増島城のものと言われる山門が現存する。

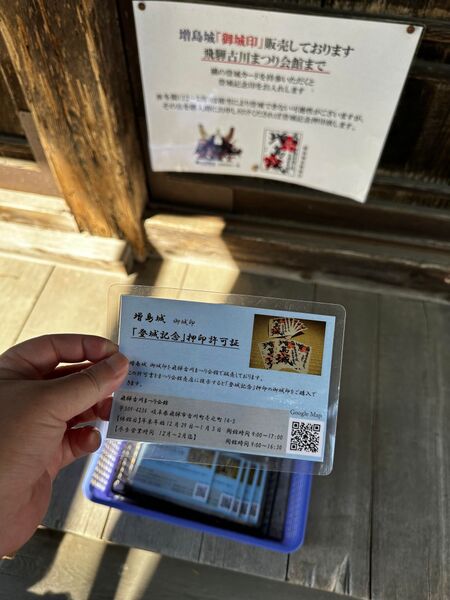

現在、本丸跡には、飛騨市立古川小学校と増島天満神社があり、小学校と飛騨市特別支援学校の間には、櫓台の石垣と堀の一部が残っている。少し高くなった櫓台の上には、増島天満神社の社殿とその横に、御蔵稲荷神社がある。増島天満神社の社殿前に置いてある登城記念カードを持っていくと、飛騨古川まつり会館で、「登城記念」の印を押した増島城のご城印(1枚300円)を購入できる(登城記念カードなしでも購入することは可能)。神社の境内には本丸櫓台の石塁と、小学校建設当時にそのほとんどが埋め立てられた堀の一部が残り、それらが増島城跡として昭和34年(1959年)に県の史跡に指定されている。

住所:岐阜県飛騨市古川町片原町8₋35

岐阜の旅ガイド:https://www.kankou-gifu.jp/spot/detail_6920.html

■飛騨市教育委員会文化振興課の大下永学芸員のコメント

「当市では、地元で大切にされてきた5つの山城の価値を顕在化させるために平成29年度より調査を始め、令和6年2月「姉小路氏城跡」として国史跡に指定されました。

そもそもの調査の発端は、山城がある地元から「価値を高めたい」との声が大きかったことです。このため、調査では山城だけでなく地域の変遷を明らかにすることも目的としました。それは現在の市街地の成立が山城を築城・改修した武将のまちづくりと大きく関わるためです。調査の結果、一地域の歴史だけでなく、日本の中世史を語る上で欠かせない遺跡と認められ、国史跡に指定されたことは、またとない喜びです。

さらにこの度、一連の調査事業を評価いただき、日本城郭協会大賞調査・整備・活用賞を頂戴することができたことも、大変光栄なことです。ご協力いただいた皆様に感謝し、また喜びを分かち合い、今後もよりよい形で未来に継承していけるよう力を尽くしたいと思います」

メタ観光で歩きたい白壁土蔵を背景に1,000匹余りの鯉が泳ぐ瀬戸川の飛騨古川の町並みとカミオカンデの神岡町。美味しいものもいっぱい

飛騨市は2024年、市制がスタートして20周年を迎えた。平成16年(2004年)2月1日に、いわゆる平成の大合併で、古川町、河合村、宮川村、神岡町の2町2村が合併し、飛騨市が誕生した。岐阜県の最北端に位置し、北は富山県、南は高山市、西は白川村に接している。総務省が公告した名称は「飛驒市」(「驒」の旁部が「單」=)であり、市の公式表記は、この字になるが、本記事では「飛騨市」を使用している。

飛騨市の周囲は3000mを越える飛騨山脈などの山々に囲まれ、総面積は792.53平方キロメートル。その約93%を森林が占めている。飛騨市が平成28年度(2016年度)に実施した広葉樹資源量調査(予測)の結果、天然更新中の伐採跡地まで含めると、広葉樹林の⾯積は市内⺠有林の約7割を占める。飛騨市は、⾶騨地域産広葉樹の高付加価値化とさらなる活用を目指す「広葉樹のまちづくり」を進めていて、2020年には「⾶騨市広葉樹活用推進コンソーシアム」 を設⽴している。

今回、筆者が山城や城郭とともにメタ散歩したのは、JR飛騨古川駅があり、増島城など、古くから、このエリアの中心だった古川盆地と江馬氏の拠点だった神岡町。古川盆地は映画「君の名は。」のモデル地として知られるが、2002年のNHK朝ドラ「さくら」でも、主人公の下宿先で飛騨古川の和蠟燭店が出てくる。かつての歴史に思いをはせながら、観光や食、文化などメタ観光を楽しんだ。

飛騨市公式サイト:https://www.city.hida.gifu.jp/

■瀬戸川と白壁土蔵街(飛騨古川)

白壁土蔵や寺の石垣の間を縫って流れる瀬戸川には1,000匹ほどの鯉が泳いでいる。注目すべきは、このエリアが文化庁の指定する重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)ではないことで、地元の住民によって、白壁蔵造りの建物が並ぶ町並みが守られていることだ。

なぜ、重伝建で無いかというと、明治37年(1904年)8月25日、古川大火によって市街地のほとんどを焼失したからだ。しかし、その後の復興の過程で、飛騨の匠の伝統的な技術により、調和のとれた町並みが築かれた。そこには、周りの景観との調和を重んじる気風「相場」があるという。

太平洋戦争後は、風情のある美しい町を作ろうという機運が高まり、美化活動が活発になり、瀬戸川への鯉の放流をはじめ、今の基礎となる美しい景観づくりが住民の手で進められたのだ。昭和61年(1986年)には(財)日本ナショナルトラストによる町並み調査が行われ、調和の取れた古川の町並みの良さが再認識された。飛騨市観光協会では景観デザイン賞制度を設けている。

碁盤のような町割りや古い町家が市民によって作られ、それは今も進化している。守るだけではなく、より美しく住みやすい街を目指して、様々な工夫が今も取り入れられている。

※鯉は、11月下旬から4月上旬まで越冬のため、増島城跡の池に引越しをする。

住所:岐阜県飛騨市古川町壱之町

飛騨市公式観光サイト「飛騨の旅」:https://www.hida-kankou.jp/spot/278

■古川祭と起し太鼓(飛騨古川)

古川祭は毎年4月19日、20日に行われる気多若宮神宮の例祭で、国の重要無形文化財に指定され、ユネスコ無形文化遺産にも登録されている。神社での神事、古式ゆかしい「御神輿行列」が中心となって、”動”の「起し太鼓」と”静”の「屋台行列」が二大祭事として親しまれている。

4月19日の夜に行われる「起し太鼓」は、数百人のさらし姿の男性に担がれた櫓の上に直径1mほどもある大太鼓を載せて、若者2人が背中合わせにまたがり、交互にバチを振り下ろす。付け太鼓と呼ばれる集団との攻防戦が夜遅くまで続く。もともとは、祭が始まることを知らせるために太鼓を叩いて町内をまわったことから始まったとされ、目覚まし太鼓ともいわれる。

気多若宮神社:岐阜県飛騨市古川町上気多1297

古川祭公式サイト:https://furukawa-fes.com/okoshidaiko

飛騨古川まつり会館のまつり広場には起し太鼓(本物より一回り小さい)が展示されている蔵があり、100円で一回、試し打ちができる。筆者もやってみたが気持ちいい

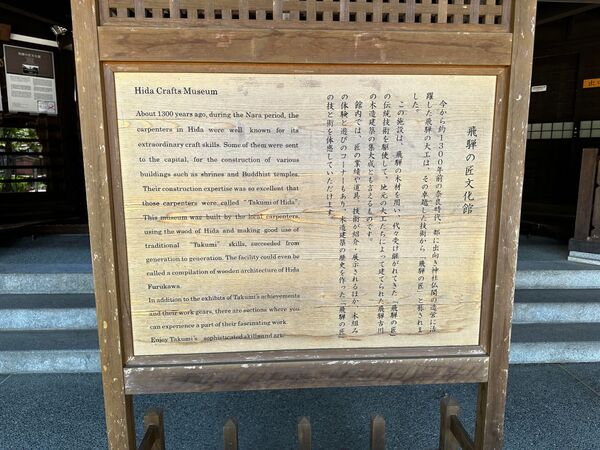

■飛騨の匠文化館(飛騨古川)

この会館は、飛騨で育った木材を使い、飛騨の匠の技を受け継ぐ地元の大工たちによって建てられ、釘を1本も使っていないのが特徴。飛騨の匠の技や道具を展示紹介する施設であり、公益財団法人日本ナショナルトラストのヘリテイジセンターでもある。建築の中心となった吉田桂二は、飛騨の匠文化館他一連の修景計画により、1991年度の吉田五十八賞特別賞を受賞している。

中庭に面する軒下には、この建物に関わった大工の紋章「雲」が施された小腕が連なる。雲は大工の誇りを示すシンボルで、これを見ると、どこの大工が作ったのか分かる、という。館内では各種の継ぎ手や木組みの見本展示、パズルのように千鳥格子を組むことのできる体験コーナーもある。

住所:岐阜県飛騨市古川町壱之町10-1

飛騨市公式観光サイト「飛騨の旅」:https://www.hida-kankou.jp/spot/282

■薬草体験施設 ひだの森のめぐみ(飛騨古川)

森林が面積の9割以上を占める飛騨市には、245種類以上もの薬草が自生していて、山里に住む人々の薬箱のような役割を担ってきた。 「飛騨市薬草ビレッジ構想推進プロジェクト」は「薬草」を活用した地域おこしのプロジェクトで2013年にスタート。飛騨市、NPO法人、薬草愛好団体、地元企業などが協働して、市民へ薬草知識・活用方法の普及活動を実施している。2014年には、全国の薬草に取り組んでいる自治体や団体が集まる「第3回全国薬草シンポジウムinひだ」を飛騨市で開催した。 飛騨市役所は、2016年度より「飛騨市薬草ビレッジ構想推進プロジェクトメンバー」として有志職員を委嘱し、薬草推進に向けて取り組んでいる。

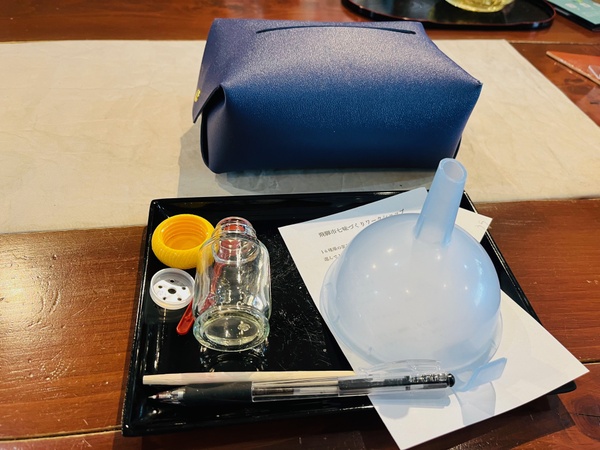

飛騨の自然の恵みを薬草ワークショップでの体験を通して深く知ることができる施設が「薬草体験施設 ひだの森のめぐみ」。飛騨古川の町なかにあり、薬草・生薬標本などが展示されている。薬草に詳しいスタッフが、昔から伝わる薬草のはたらきや、植物の力を役立ててきた歴史を教えてくれる。体験コースでは、「薬草七味づくり/1000円(所要時間目安30分)」は、15種類の薬草と野菜の粉末を好みで瓶に詰めていく事が出来る。「薬草入浴剤づくり/800円(所要時間目安15分)」では、5種類の薬草の中からお風呂の中に入れたいものを選んで袋詰めに出来る。

住所:岐阜県飛騨市古川町弐之町6-7

飛騨市薬草ビレッジ構想推進プロジェクト・公式サイト:https://www.city-hida.jp/yakusou/event/post_6.html

■飛騨産直市そやな(飛騨古川)

「そやな」は2022年7月2日、国道41号沿いにある道の駅アルプ飛騨古川内に移転オープンした施設で、飛騨で採れた野菜や果物、山菜などを扱う直売所。店長は、ラジオのパーソナリティも務める、トマトの被り物がトレードマークの「トマト店長」だ。農家が持ってくるその日の朝採れ野菜などを買うことができ、新鮮なものをお手頃価格で購入することができる。高品質の農作物はもちろん、B級品のまとめ買いができることもある。民芸品やお土産物の販売もしている。

店内の内観には、飛騨市産の広葉樹が使われていて、実際に、陳列棚には、それぞれの素材の樹木名が印字されている。ブナ、トチ、ナラ、クリなどの飛騨の広葉樹だ。天井からぶら下がる照明の傘は飛騨市河合町の山中和紙を使用しており、地域の特産が感じられる。

また、直売所内に五平餅やコロッケ、アイスなどを購入できるスペースがあり、えごまの商品を販売している「えごま工房」が「そやな」の店舗内にある。えごまのタレをたっぷり使用した五平餅やみたらしだんごは濃厚で旨い。

施設名の「そやな」だが、飛騨弁で「そうだね」という「同意」の意味。全国の公募の中から選ばれた。

住所:岐阜県飛騨市古川町上町1348-1(道の駅アルプ飛騨古川内)

飛騨市公式観光サイト「飛騨の旅」:https://www.hida-kankou.jp/spot/314

■あん(飛騨古川)

飛騨古川の市内を回るのに寄ってみたいお店「あん」。もともとは、飛騨古川で30数年間、喫茶店として街の人に愛され続け、2018年1月に惜しまれつつ幕を下ろした喫茶店「樹苑」。棲んでいる人たちにとって思い入れのあるこの場所で、2018年7月にオープンした。店のホームページには、「全てを新しくしてしまう訳ではなくこれまでここに刻まれた歴史を大切にこれからの未来を作っていける様残せるものはそのまま生かし家族みんなが集う場所を作りました」とある。

新しくお店を始めたのは古川の老舗菓子店の大久保製菓舗。同店で昔から愛されている「あんこ」、さらに、そのあんこの入ったお菓子を子供が大きな口で「あーん」とほおばる様子、フランス語で年を意味する「an」などから店名を付けた。お店のロゴマークのイラストは大切な家族をモチーフに、この街のたくさんの家族が集う場所になる様に作った。

お店の敷地内には、飛騨のスパイスカレー好きが【食卓にもっとスパイスを!】を合言葉に集まった飛騨スパイスカレー研究所のスペースもある。スパイスから見えてくる食やこれからのあるべき食の姿を考えながら、オーガニック原料、化学調味料・保存料無添加のミックススパイスやスパイスカレー、カレーにまつわる商品を販売している。

住所:岐阜県飛騨市古川町下気多68-7

公式サイト:http://an-hida.com/

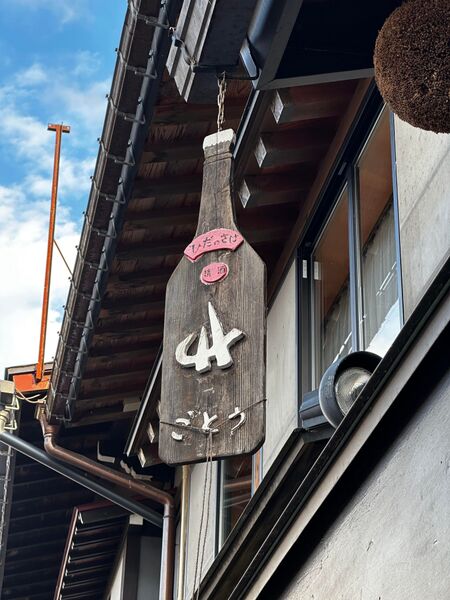

■飛騨地酒 後藤酒店(飛騨古川)

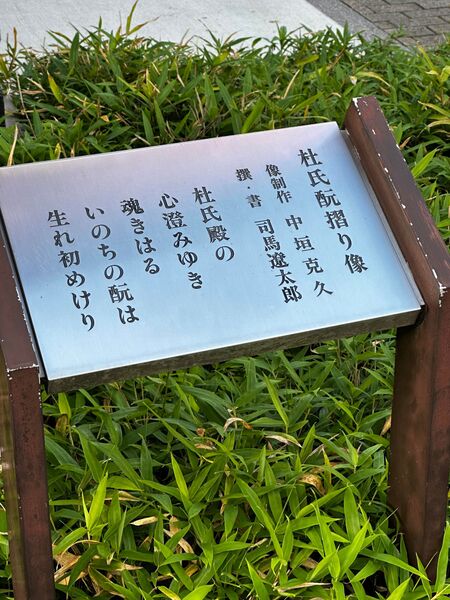

飛騨古川の酒屋で、蔵元「蓬莱」の前にある。飛騨古川の地酒が全て揃っていて、飛騨地区の選りすぐりのお酒も販売している。たぬきの置物が目印で、築100年以上。飛騨には12の蔵酒造元があり、飛騨の気候、美味しい水、酒米「ひだほまれ」、さらには、地元の杜氏の技が造りだす飛騨の伝統の手作りの味わいによって、うまいお酒が生み出される。

住所:岐阜県飛騨市古川町壱之町8-10

公式サイト:https://www.hida-jizake.com/

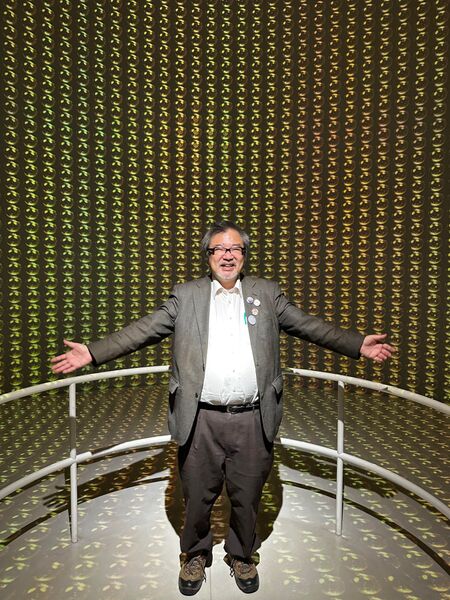

■ひだ宇宙科学館 カミオカラボ(神岡町)

“かがくと、ともに。をつくる拠点”。

飛騨市神岡町には「ニュートリノ」の研究でノーベル物理学賞をもたらした「スーパーカミオカンデ」をはじめ、宇宙と素粒子の謎を探求するための研究拠点が集まっている。このカミオカラボは、こうした研究の魅力を広く伝え、科学と社会の新しい関係性をつくるための施設だ。道の駅スカイドーム神岡に隣接している。

ホームページには、施設の狙いとして「普段感じることのできない素粒子の不思議な性質を迫力のある映像やゲームで体感し、思いを馳せることで日々の生活と宇宙スケールの壮大な物語との間のつながりを感じてみてください」とある。

「カミオカンデ」はノーベル物理学賞を受賞した小柴昌俊氏が研究していた事で知られ、 ほかにも、同じくノーベル物理学賞を受賞している梶田隆章氏が研究している「スーパーカミオカンデ」や、 東京大学や東北大学の宇宙物理学研究の世界最先端施設が所在している。 これらの世界最先端の施設を見学したい、という声は大きいが、 実際に稼働している研究施設のため、一般の見学は、年にごく数回と限られている。 そこで、東京大学宇宙線研究所と東北大学の監修のもと、いつでもその研究内容に触れたり、 体験できる施設が「ひだ宇宙科学館 カミオカラボ」なのだ。

住所:岐阜県飛騨市神岡町夕陽ケ丘6

開館時間:9:00~17:00(入場は16:30まで)

休館日:水曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始(12月29日から1月3日まで)

入場料:無料

公式サイト:https://www.city.hida.gifu.jp/site/kamiokalab/

この連載の記事

- 第15回

地方活性

大奥の“真実”を知りたくはないか。東京国立博物館(上野)で江戸城本丸の秘密が集まる「江戸☆大奥」展開催 - 第14回

地方活性

東京国立博物館が「べらぼう」の舞台に変身! ドラマで使われたセットから歌麿の貴重な作品まで見どころがありすぎる - 第13回

地方活性

大河ドラマ「べらぼう」の舞台、東京都台東区に「べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館」が、吉原や江戸城などタイムスリップした世界でオープンしたぞ - 第12回

地方活性

まるで「お城の夢空間」や! 全国の城好きが大集結した「お城EXPO2024」が熱すぎた - 第11回

地方活性

大盛況の「大阪・お城フェス」での戦国LOVEWalkerと攻城団の合同公開会議は会場の参加者も交えて、「地域振興・地域活性化」をテーマに大いに盛り上がった - 第10回

地方活性

3回目となる“お城イベント”「大阪・お城フェス2024」(8月10日〜12日)に戦国LOVEWalkerと攻城団が参戦。合同公開会議で「御城印」などをテーマに地域活性を議論するぞ - 第8回

sponsored

”陸・川・海” 広~い「尾張藩」を繋ぐMaaS(交通ネットワークの最適化)が生み出す、豊かな「ものづくり&物流イノベーション」をメタ散歩してきたぞ - 第7回

地方活性

お城ファンの一年の締めくくり「お城EXPO 2023」(パシフィコ横浜ノース)で、最高の戦国メタ散歩をしてきたぞ - 第6回

地方活性

関ケ原の東軍陣地も西軍陣地も“まるっと”岐阜関ケ原古戦場記念館の小和田哲男館長と戦国メタ散歩したぞ - 第5回

レジャー&ショッピング

三好三人衆が織田信長に奇跡の判定勝ちをおさめた大阪・野田城跡を戦国メタ散歩☛【戦国のズッコケ三人組!? 戦国LOVEWalker #05】

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

地方活性

数々の名刀を生んだ石見鉄の産地で開催される「刀剣展」がワクワクしかない地方活性

戦国の心を知るには「お茶」を知れ! 福岡で超ド派手な秀吉の「黄金の茶室」が見られるイベント地方活性

山内一豊の愛した静岡県・掛川城、30周年で開運の御城印(!?)を発売、見た目からしてかなり開運パワー強そう地方活性

2024年・夏の二条城、今年もとにかく光る地方活性

戦国武将の男前度が10割増し(当社比)! 秘められた「甲冑の美学」が知りたい地方活性

武士が夏でも涼しい顔をしてるのはなぜ? 金沢で武士の夏服を展示地方活性

脇差しに見せかけた「脇差鉄砲」など想像力が膨らむ戦国時代の「武器のひみつ」展が大変面白そうです