トリガーの深さからスティックのデッドゾーンまで調整可

1万円台でeスポーツ仕様のカスタム性!新ゲームパッドROG Raikiriをレビュー

2023年07月22日 10時00分更新

カスタマイズで快適さを追求

実際に、ROG Raikiriを使用していくつかのゲームタイトルを計10時間ほどプレイしてみた。筆者は日頃からXbox系コントローラーを使用しているが、普段使いのXbox系コントローラーとまったく遜色なく利用できる、というのが率直な感想だ。先に述べた通り純正コントローラーよりもわずかに小ぶり、かつ軽量なのだが、その点はコントローラーを握っただけではわかりにくいし、違和感もほぼない。唯一「おや」と思ったのがビューボタンとメニューボタンの小ささだが、それほど頻繁に押すボタンでもないため、すぐに気にならなくなった。

背面パッドに関してはいくつかの割り当てを考えてみたが、一般的なゲームプレイにおいてはそれほど頻繁にジョイスティックの感度を調整しようとも思えないので、最終的にLB/RBの操作を割り当てることで落ち着いた。

通常のコントローラーではLB/RBを人差し指、LT/RTを中指で操作する、もしくは人差し指だけで両方を操作することになるわけだが、中指をトリガー操作にあてるとコントローラーを支える指が2本だけで不安定になってしまい、人差し指だけで操作する場合は煩雑な操作に対応しづらい。こういう時に背面ボタンを活用すれば、LT/RTを人差し指で、LB/RBを中指で押せるようになるため、トリガーとバンパーの操作が多いゲームをプレイしやすくなる。発売前ではあるが、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のようなタイトルで使用してみたいと感じた。

ショートトリガー機能は、作動距離の短さを重視するのであれば非常に快適だ。遊びがなく即座に押下判定があるため、反応速度が重要なシューター系タイトル、あるいは押下回数が多くなるタイプのゲームでは重宝するだろう。逆に、ダッシュなどの操作が割り当てられており、押し込み操作がずっと続くようなタイトルでは、押し込んだ際に硬さを感じないフルトリガー状態のほうが指が疲れにくいのではないかと思えた。いずれにせよ、手元で簡単に切り替えられるので、気軽に試しやすいのが好印象だ。

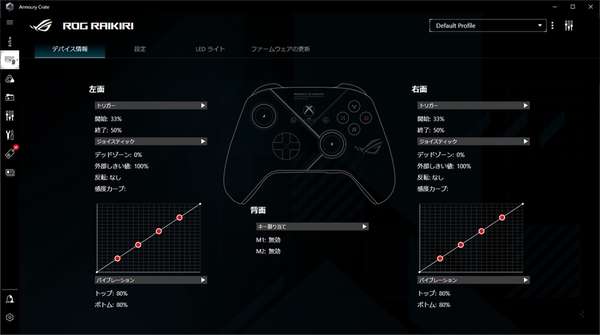

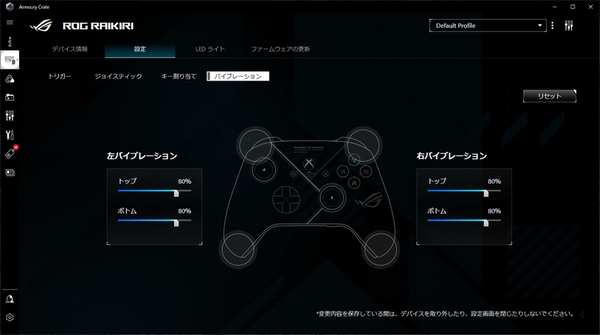

また、Armoury Crateを使った詳細設定ではあるものの、トリガーの反応範囲(デッドゾーン)を設定することも可能となっている。ほとんどの人は特に調整する必要もない項目だとは思うが、実際にトリガーを押しながら作動範囲を調節できるのは便利なので、操作を突き詰めるのであれば活用してみるといい。

また、トリガーだけでなくジョイスティックも感度やデッドゾーンを設定できる。こちらもいきなり変更してもピンと来ない人は多いだろうが、いくつかプリセットが用意されているため、変更して動作をチェックしてみても損はないはずだ。

工場出荷状態ではプリセットが「リニア」に設定されており、感度カーブは始点と終点に若干の遊びがある状態となっている。これを「高感度」に変更すると遊びがないぶん細かい反応が可能となり、「高速」プリセットではより機敏に反応しつつ、感度自体は大雑把な調整となる。応用次第では、FPS系ゲームなどでスコープを覗くタイミングのみ「高感度」プリセットを背面ボタンで呼び出す、といった使い方も可能なので、うまい使い方を考えてみるのも一興だろう。

総じて、Xbox系コントローラーをよりユーザー好みにカスタマイズしやすく調整したのがROG Raikiriの大きな特徴と言っていい。同様にカスタマイズ要素を追加したコントローラーとしてはXbox純正の「Xbox Elite ワイヤレス コントローラー」などが挙げられるが、2万円近い価格帯になるElite系コントローラーよりも安価に提供される点で差別化できている。「通常コントローラーの3倍近い値段になるEliteには手が届かない」というユーザーに対してもアプローチできる意味で、なかなか興味深い製品ではないだろうか。

■Amazon.co.jpで購入