神戸大学で開かれた日本基礎心理学会の「第11回 錯視・錯聴コンテスト」で表彰をしていただきました。前日の12月1日、ちょうど大坂で仕事がありその足でシンポジウム(表彰式)に参加させてもらいました。なぜ、私が「錯視」のコンテスト? と思われるかもしれませんが、まずはお手数ですが以下の作品を再生していただけると。

第11回 錯視・錯聴コンテストの私の錯視作品「Evolution and Regression」 (見えにくい場合はYouTube画面に拡大してご覧ください)。

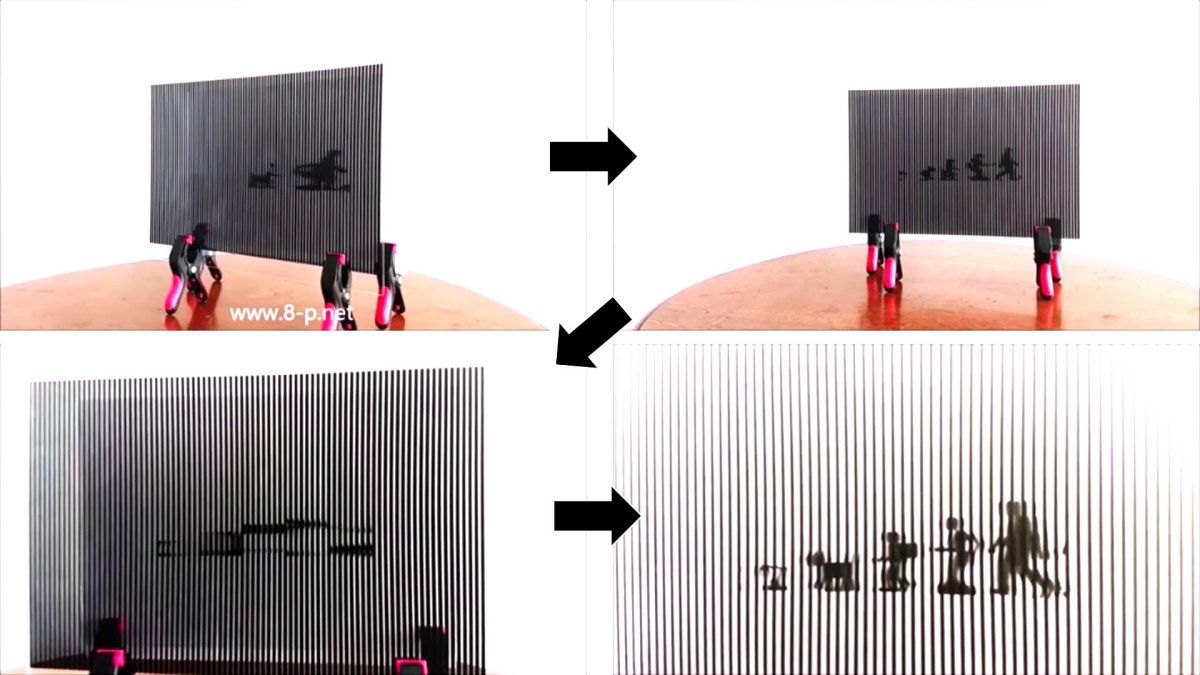

簡単に解説すると、シマシマを使った錯視アニメーションを1メートルほど離れて観ていると右に向かって歩いていた人(よくある人類の進化の図)が、数センチまで近づいて観ると左を向いて歩いている(進化とは逆に遡る)。

司会で世界的に錯視で知られる立命館大学の北岡明佳先生が、作品紹介のときに「どうなっているのかわからない」と発言されたのはちょっと嬉しかった。もっとも、これは私の説明がきちんとできていないのもあるかもしれません。

この種の錯視アニメーション(世の中ではスキャニメーションとかバリア・グリッド・アニメーションなどと呼ばれています)は、一般に6コマ程度の動きをただ繰り返します(動く絵本『スキャニメーション』のシリーズでも本を開くたびに動物や人間が同じ動作を繰り返す)。それに対して、この作品ではキャラクターの動く向きや大きさが変化します。

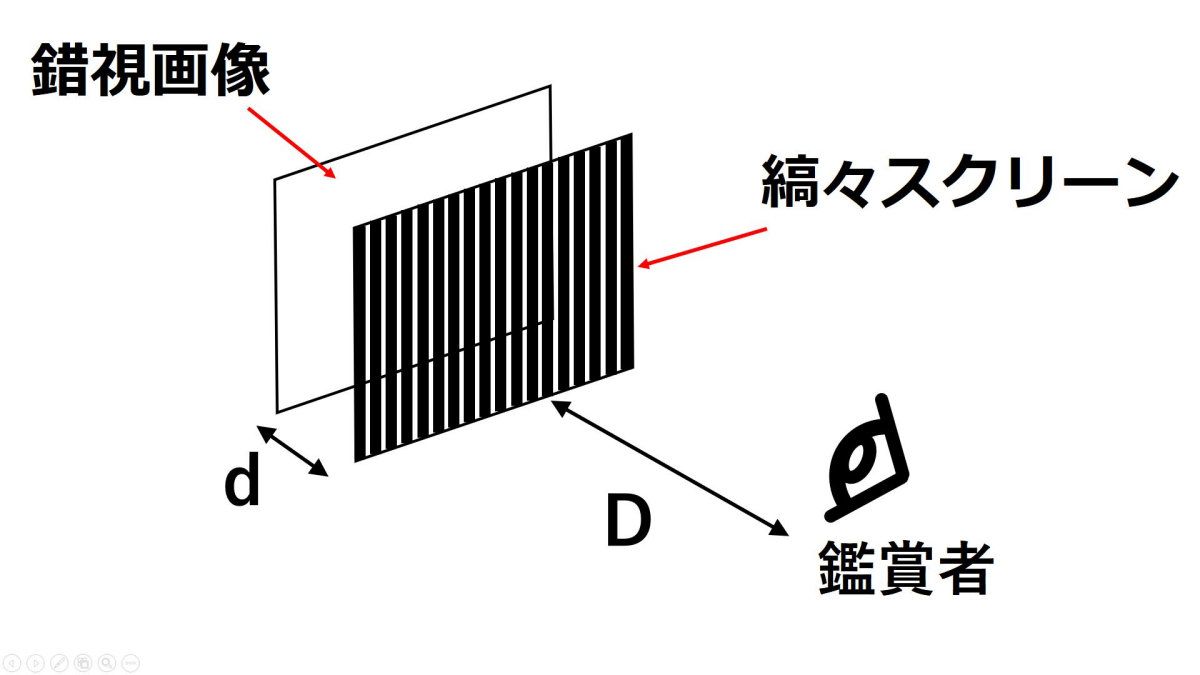

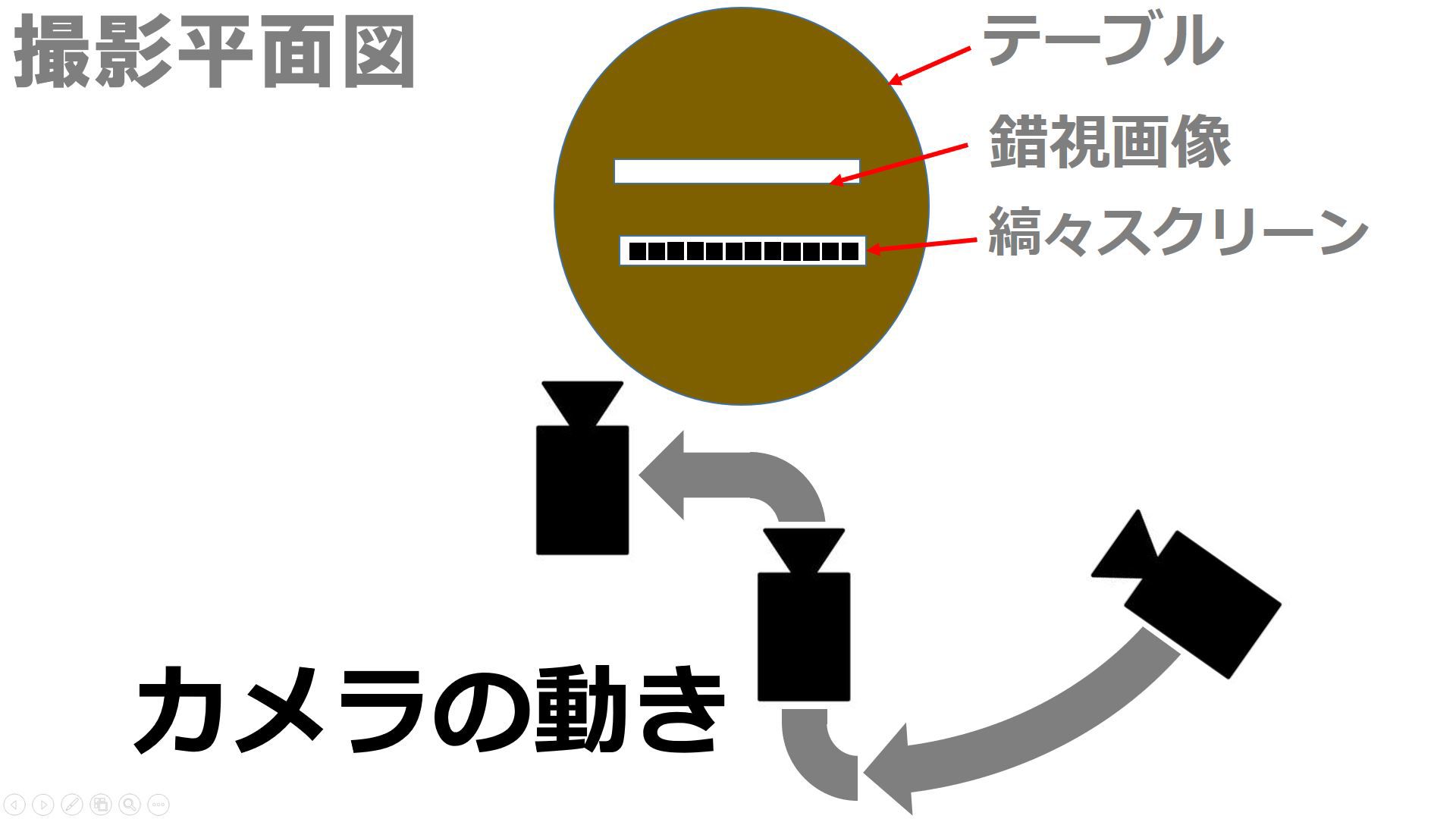

どのようなしくみになっているかというと、上図のような錯視画像とスリットのある縞々スクリーン、そして鑑賞者の位置関係になっている。ビデオで撮影したときのカメラは、次の図のようなルートで動かしました。

ビデオの中盤は、同じ原理を使ってよりダイナミックにキャラクターがアニメーションする表現です。めちゃめちゃ音楽的によく動くので、自分では「Walking Dance」と呼んでいます。また、最後の3分の1は、人の進化を、ロボット(アームロボット、犬型ロボット、1990 年代の人型ロボット、近年のコミュケーションロボット、そして人間にソックリなロボット)に置き換えたものです。

「Evolution and Regression」の最後のパート。離れて観ていると右に動いているロボット(上左右)、縞々スクリーンに近づくと一瞬画面がフラッシュして(左下)、ロボットたちの向きと動く方向が反転する(右)。

なぜ、錯視のコンテストに応募することになったかの経緯については、「錯視・錯聴コンテスト2018」で受賞しました!に書きました。実は、第10回でも入賞・表彰していただいたので2年連続の受賞なのでした。

私は、M・C・エッシャー作品が好きでここでも何度も触れてきましたが、一昨年、上野の森美術館で開催された「ミラクルエッシャー展」の打ち上げで東京大学名誉教授で明治大学 特任教授の杉原厚吉先生を紹介されました。その杉原先生に「新しい錯視を作ったのですがどうやってアピールしたらいいですか?」と聞いたら、「これは新しいと思うからコンテストに応募してみたら」と案内されたのでした。

杉原先生は、国際的なコンテストでグランプリも含めて何度も受賞されておられるのですが、今回のコンテストの賞品も錯視カレンダーと杉原先生の作品「変身立体 ハートの変身」でした。変身立体は、目の前ではハート4個に見えるものが、鏡に映すとダイヤ、クローバー、ハート、スペードに見えるという不思議な立体。ありがとうございました!

ところで、シンポジウムの質疑応答ではきちんと答え切ることができなかったので、ここでちょっと補足させてもらいます。

まず、「ビデオの中で見えた錯視の元画像の幅がアニメーションより小さく見えたのですが」という質問。ここちょっと面白いところなのですが、スリットと錯視画像の間隙(d)、鑑賞者から作品までの距離(D)の関係は、光学レンズによく似た性質になっていて、その比率の変化で拡大・縮小・反転するのでした。

ほかの質問では「なぜこうなるのか?」という質問に対して、「錯視画像に周期性を持たせたのです」としか答えられなかった。正確には、「錯視画像に周期性をもたせて最後のコマがヨコに並んでいるキャラクターの1コマ目になるよう移動させている」でしょうか?(ビデオの中に説明が入ってはいるのですが)。

映画もテレビも、秒24コマなり、30コマなり、周期性をもって表示されるから滑らかな映像として楽しめるようになっている。錯視は「周期性」で世界がまるで違ってくる。というよりも、それに気づいた人が錯視をメディアへと発展させたのだと思います。

もう1つ「これの大きいものは作れるのか?」という質問をいただいて、「大きくすることも可能で巨大なものを作りたいと思っています」と答えました(たとえば、等身大の奴と自分で一緒に走らせたい)。実は、これもあまり正確な答えではなくて、巨大なものを作った場合はそれにあったスリットの幅が必要で単純に拡大しただけではうまくいきません。

「錯視・錯聴コンテスト」は、日本基礎心理学会で募集されるものですが公式な学会発表のようなものではなく一種のエキシビジョンのようなものです。とはいえ、国内のコンテストでは唯一といえる権威ある錯視と錯聴のコンテストなのだと思います。学術面と表現面の両方が評価されるもので、実際、学術的には新しくはなくても「美しい」「楽しい」と評価されたものが入賞しています。もっもと、今回トップで表彰された松野響さんの「分裂線錯視」は、学会発表と同時に応募されたものとのこと。

余談ですが、私が最初に「錯視」って面白いと思ったのは小学生の頃、テレビ放送終了後の「砂嵐」の前で手を左右に振ると、手がパラパラと何個にも分かれてみえる。昔のテレビは、放送のないときブルースクリーンではなく、ザーッと砂をザルの中で振り回すような映像と音が流れていたのですね。

ところが、その後、『Scientific American』(日経サイエンス)で、片目だけサングラスにして「砂嵐」を見ると、奥行き方向に砂がグルグル回って見えるという錯視を読んでショックを受けた。サングラスをかけた側の視認性によって遅れが生じるからなのですが、「錯視」とは「脳」のはたらきのことでもあると知った瞬間でした。