国内の”知の最前線”から、変革の先の起こり得る未来を伝えるアスキーエキスパート。KDDI総合研究所の帆足啓一郎氏による人工知能についての最新動向をお届けします。

人工知能関連技術の社会への普及にともない、人工知能のユーザーである人間と人工知能との間のコミュニケーションの重要性が高まっている。画像の認識やゲームのような単純なタスクから、より複雑な情報のやりとりが求められるようになり、解析結果を単純に出力するだけでなくその結果にいたる根拠の説明など、インタフェースの高度化が必要となっている。本記事では、人工知能の体験価値を高めるために必要な考え方について、「サービスサイエンス」を例に考察する。

サービスとしてのITシステム開発

優良なプロダクトを作り、顧客に販売して完結する「ものづくり」ビジネスから、顧客の体験を作る「コトづくり」ビジネスへの移行が進んでいる。たとえば、Adobe社はそれまでパッケージ販売していたPhotoshopなどのソフトウェアをクラウド上で提供し、サブスクリプション型のサービスに変えている。また、製造業の巨人・トヨタ自動車も「Mobility as a Service」というコンセプトを提唱するなど、従来型のものづくりビジネスから脱却し、新たな収益モデルを模索する企業が増えている。

こうした動きに呼応するように、サービスに関する研究を行なう新たな学術領域として、サービスサイエンスが注目されている。筆者は、大学の講義がきっかけでサービスサイエンスの領域のことを初めて知ったので、専門の方にとっては釈迦に説法かもしれないが、講義の中で紹介された「サービスサイエンスによる顧客共創型ITビジネス」(翔泳社刊)という本の中で興味深い内容があったので、簡単に紹介する。

■Amazon.co.jpで購入

サービスサイエンスによる顧客共創型ITビジネス諏訪 良武、山本 政樹(著)翔泳社

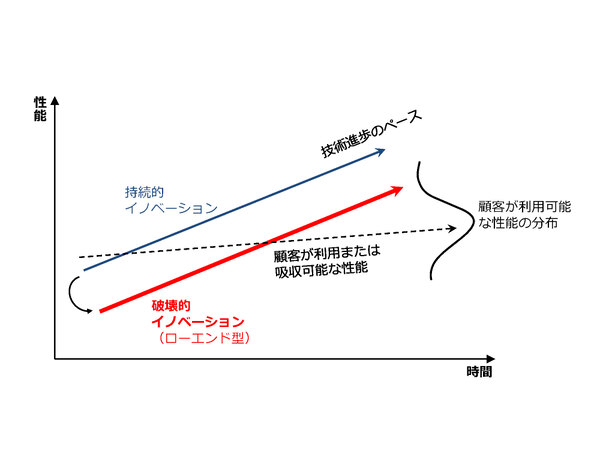

サービスサイエンスにおける重要な概念の1つとして、サービスに対する満足度が顧客の事前期待との相対関係によって決まるという考え方がある。サービスの実績評価の絶対値が高くても、顧客の事前期待の方が大きかったら顧客は失望を覚える一方、提供したサービスの内容がさほど良くなくても、顧客の事前期待を上回っていれば、高い満足度が得られる。(図1参照)

たとえば、さほど期待していなかった格安のビジネスホテルで思いもよらなかったサービス(例:無料でついていた朝食が期待以上においしかった)を受けた場合、受けたサービス自体の品質が過度に高くなくても、満足度は高くなる。一方、最高級ホテルに滞在中、充実したサービスを受けていたとしても、たまたま発生した小さな不手際のせいで、大きな不満が残ることもある。

上記の例でもわかる通り、サービスの受け手である顧客からの満足を得るためには、提供するサービスの内容を単純に高めるだけでは不十分なのである。それよりも、顧客の事前期待を的確に把握し、その期待を上回るレベルのサービスを提供できるようにすることが、顧客に満足してもらえるサービスを実現する上では重要となる。

「サービスサイエンスによる顧客共創型ITビジネス」では、上記以外のサービスサイエンスに関する基本的な紹介が行われている。そのあと、本書における本題として、ITシステムの受託開発をサービスとしてとらえた分析が示されている。

ITシステム開発に対しては、どちらかというと「ものづくり」に近いビジネスのイメージがあるかもしれない。しかし、本書で参照されている調査結果によれば、ITシステム開発の成果物にとって重要とされる「QCD」、すなわち、品質(Quality)、費用(Cost)、納期(Delivery)の満足度と、そのシステム開発を委託されたITベンダーに対する満足度やリピート率との間には強い相関関係はない。つまり、納品物であるプロダクトの善し悪しは、開発元のITベンダーの評価に直結していないのである。

本書では、「選ばれる」ITベンダーになるための要因を知るため、ITシステム開発を「サービス」の一種として捉えた分析を行なっている。その結論として、開発成果物であるシステムのQCDよりも、一般的なサービスにおけるユーザエクスペリエンス(UX)を改善することが顧客の満足度を上げるために重要だという考えを示している。

すなわち、真の意味での満足度を獲得するためには、開発から納品にいたるまでのプロセス、たとえば、要求仕様を具体化するための打合せ、自社における仕様検討結果のフィードバック、さらには委託元における承認プロセスのサポートなど、開発過程における顧客とのコミュニケーションなどを含めたUX全体を良くすることが肝要であるとしている。

事前の期待(仕様)を満たす開発成果物を納品するだけでは顧客の心は動かず、逆に、納品物に多少の課題が残っていたとしても、そこにいたるまでの過程のUXが良ければ次のビジネス機会につなげられるという考え方は、ひたすら良いプロダクト作りを追究する「ものづくり」ビジネスとは異なる。しかし、あらゆるビジネスがサービス化に移行しつつある今、顧客が体験するプロセスを重視するという考え方の重要性はますます増していくものと思われる。

サービスサイエンスの観点でAIブームを考える

ここで、人工知能ブームの現状について、上記のサービスサイエンスの観点を交えて考えてみる。

まず、人工知能が今のブームを迎える前の技術レベルを振り返る。画像の一般物体認識の精度は、当時の世界最高レベルのアルゴリズムであっても、エラー率は約30%という高さであった。また、人工知能にとって手強いゲームとして認識されていた囲碁において、人工知能が人間に勝てるのは3~5年後だろうと、多くの専門家は予測していた。

しかし、2012年の深層学習の登場によって画像認識のエラー率は一気に半減し、その後あっという間に人間の能力をも超える精度に到達した。さらにその数年後、深層強化学習という新たなアルゴリズムを武器に、AlphaGoが公開対局において囲碁の世界チャンピオンを破る快挙を達成した。人工知能が立て続けに人間を上回る成果を出してきたのである。

その人工知能ブームの始まりからはや数年。今や人工知能がハイプサイクルのピーク期を越え、幻滅期に突入しつつあるという見方が増えている。その要因をサービスサイエンスの観点で分析すると、(1)顧客の事前期待が大きいため、良いサービスを提供しても顧客満足が得られなくなっている、(2)人工知能の活用目的の複雑化にともないUXが低下している……の2つの可能性がある。

まず、1つ目の「事前期待の増大」について分析する。

前述の通り、ブームの前は人工知能に対する事前期待はさほど高くなかった。これに対し、人工知能がその期待を大きく上回る結果を出し、結果として高い「顧客満足」が得られていた状態が、人工知能ブームの初期段階である。

サービス開始時など、事前期待が定まっていない段階では、事前期待を超えるサービスを提供することは比較的容易である。しかし、一般的なサービスにおける事前期待は、時間経過とともに肥大化してくる特性がある。満足度が高いサービスとしての認知が広まり、潜在顧客の事前期待が大きく膨れ上がると、それまでのサービスレベルを維持するだけでは事前期待を上回ることはできなくなる。

今の人工知能に関するビジネスやサービスの現状は、まさにこの状態にあるといえる。さまざまな企業が人工知能関連技術を活用したサービスを提供し続け、それぞれのサービスの顧客の事前期待に合ったアウトプットを出している。しかし、深層学習が台頭してきた当初のインパクトがもたらした人工知能の「万能感」による事前期待の膨張の方が大きいため、多くの人工知能関連プロジェクトにおける顧客の満足度が上がらない状態に陥っていると考えられる。

次に、2つ目の人工知能に対する不満要因である「UXの低下」について述べる。

人工知能ブーム初期のころと異なり、現在、人工知能関連技術が適用されつつある領域は、ビジネスに関する複雑なデータの分析である。

画像の一般物体認識や囲碁・将棋などのゲームのように、正解や勝ち負けが明確に定義されている課題における人工知能の成果は評価しやすい。AlphaGoが対戦中に行なった指し手の中には、囲碁にくわしい人にとっては理解不能な手もあったようだが、ゲームの勝敗という結果は明白に出る。さらに、AlphaGoが導き出した指し手は、人間による解釈などを経ずに直接出力されるため、実質的には人間を介在しないシステムといえる。

一方ビジネスの現場では、人工知能による分析結果は、最終的には人間による判断にかけられた上で活用される。多種多様なデータに対する正確な分析結果をそのまま提示するだけでは、それが最適解だったとしても、利用者である人間は次のアクションに踏み出せないからである。

仮に人工知能関連技術を搭載したシステムが前述した「ものづくり」発想のみで構築され、利用者もその前提で使っているのであれば、想定通りの出力が得られるだけで十分なのかもしれない。しかし、データ分析の後工程で別の人間が分析の結果に基づいて行動を起こそうとしている状況下では、単に結果を出す程度のUXでは満足感は得られない。

人工知能というサービスを改善するための秘策

では、現時点で人工知能関連技術を中心としたサービス体験を改善し、より満足度を高める方法は何だろうか。上述の分析で導き出した2つの要因が正しければ、これらに直接対応することが有効に思える。具体的には、事前期待を適切なレベルに調整するマネジメント、そして人工知能による説明能力の強化である。以下、順に説明する。

1.事前期待のマネジメント

より満足度の高いサービスを提供するためには、単純にサービスの品質を高めるだけでは限界がある。顧客の満足度が事前期待との相対的な評価によって決まるからである。

そのため、満足度の高いサービスの提供者は、顧客の事前期待を自身の能力に合った適切なレベルに調整する「事前期待のマネジメント」を実践している。事前期待は時間とともに高まる特性があることから、多くの場合、事前期待が過剰に高まってしまった状態への対応が重要となる。すなわち、事前期待を適切なレベルに誘導し、顧客との間の関係性を良好にするのである。

この説明のみだと、サービスの品質を落とすことが事前期待のマネジメントだと想像されるかもしれない。しかし、実際にはちょっとしたインタフェースの工夫により、事前期待を適切なレベルに調整することもできる。たとえば、レストランなどで食事を提供する際に「お口に合いますかどうか……」というような謙虚な一言を添えるといった簡単な気遣いを示すことも事前期待のマネジメントの一種である。

人工知能関連技術でいうと、すでに対話型AIではインタフェースの工夫による事前期待のマネジメントが行なわれている。対話型AIに対するペルソナやキャラクターの付与である。

Microsoftが開発しているチャットボット「りんな」をはじめとして、日本で開発されている対話型AIの多くは「女子」ペルソナを有している。こうしたペルソナが重用される主な狙いは、想定利用者であるギーク層へのアピールであろう。しかし、これとは別の側面として、かわいいキャラクターを前面に出すことにより、現状の対話型AI技術の未熟さをカバーする目的もあると思われる。

今の対話型AIの技術では、すべてのユーザーの発話に正しい発話を返すことは極めて難しく、限られた目的以外の会話を成立させることは困難である。したがって、対話型AIのキャラクターとして、女子高生や未熟な訓練生といったペルソナを与えることにより、多少とんちんかんな発話があっても許容される状態を演出しているのである。

また、上記のようなペルソナ付与に加え、対話型AIではユーザーからの意図しない発話を防止し、想定通りのシナリオに導くためのさまざまな工夫が施されている。たとえば、音声・テキストによる入力に加え、画面上に発話の選択肢を提示し、タップで選択させるなどの方法で所定のシナリオを進める方法など、不確定要素の多い音声・テキストによる対話のみに頼らない工夫が取り入れられている。現状の技術の限界を踏まえつつ、ユーザーに快適に使ってもらうためには、実際の技術レベルに合わせたインタフェースの設計による事前期待のマネジメントは有効な対策といえる。

余談だが、対話型AIに関していうと、Amazon、Google、Appleなど米国IT企業が開発しているものについては、「機械」「システム」を連想させる、冷静沈着なペルソナが与えられているものが多いように思える。元々、キャラクターや擬人化に対する考え方が日本人とは大きく異なっていることも影響していると思われるが、結果的に、日本の対話型AIよりも高度かつ完璧なやりとりが求められてしまい、現状の利用頻度低下につながっている可能性もあると考える。

2.人工知能による説明力の向上

深層学習というアルゴリズムの欠点の1つとして、中身がブラックボックスになっているため、判断のロジックが人間にとって理解しにくいという課題がある。この課題を解決するための技術として「説明できるAI」(Explainable AI、XAI)が、近年のAI界隈におけるホットな研究領域となっている。たとえば、米国DARPAでは、2016年からXAIをテーマとした大規模な国家プロジェクトを開始しており、米国の大学などの研究機関を中心に多くの研究が推進されている。

XAIの一例として、visual question & answering(VQA)という研究課題がある。VQAとは、画像を対象とした質問に対し、システムが回答を行なうだけでなく、その回答にいたる根拠となる情報をあわせて出力するタスクである。たとえば、以下の図では、同じ画像に対する異なる質問への回答を生成するために、画像の中で参照された場所が表示されている(引用元:Fukui et al. “Multimodal Compact Bilinear Pooling for Visual Question Answering and Visual Grounding”, Proc EMNLP 2016. arXiv)。

XAIの研究を進めることにより、人工知能は単純に分析結果のみを人間に出力するのみならず、その判断にいたった理由などもあわせて説明できるようになる可能性がある。良好と思われる結果を単純に出力するだけでなく、その結論にいたるまでの根拠などを一緒に示し、ユーザの納得感を高めることにより、人工知能の利用体験の改善が期待される。

人工知能の体験改善のために必要な

「Human-in-the-loop」という発想

上記のように、人工知能の利用体験を改善するための研究は精力的に進められている。しかし、これら研究の高度化だけでは、利用者である人間が100%満足し、納得感を持って活用できるシステムの実現は難しい。なぜなら、人間は非合理的な生き物であり、客観的に正しい情報をいくら提示されても、その情報に沿って動くとは限らないからである。

したがって、最終的に人間が有効に活用できる人工知能関連技術をシステムとして実現するためには、システムの完成度を高めるだけでなく、システムの利用者や運用者の人間をも含む全体設計が不可欠である。

人工知能関連技術を搭載したシステムの場合、実際にシステムの運用が始まると、設計・開発段階では想定していなかったデータが入力され、解釈が困難な結果が出てくることは避けられない。そのため、事前にシステムの要件などを丁寧に定めても、開発以降に発生するあらゆる事態を想定することは不可能である。そこで、システム導入以降は、運用しながらシステムを改善していくプロセス(たとえばアップデートされた現場のデータに基づいた人工知能の再学習など)が必要となる。このプロセスを回していくためには、利用者である人間の介在は不可欠である。

本記事の前半では、ITシステムの受託開発のUXを満足なものにするために、開発受託者であるITベンダーにとって重要なプロセスの1つとして、委託元とのコミュニケーションがあることを取り上げた。同様のプロセスは、人工知能関連技術を搭載したシステムのUX改善にも必要であると考える。つまり、システムが日々出力する分析結果などをそのまま出力するのではなく、この結果を解釈し、利用者や意思決定者にとってわかりやすく説明することである。

XAIが究極に発展すれば、利用者向けのわかりやすい説明がシステムから提示される期待はある。しかし、現時点ではXAIの技術にはそこまでの能力はない。また、同じ結果や説明を見たとしても、利用者の立場や考え方などによって解釈の仕方は変化する。あらゆる人にとってわかりやすい説明を実現するためには、個々の人間の性格をも考慮した説明戦略が必要となるが、こうした人間の個性や非合理性をすべて人工知能に理解させることは難しい。したがって、これを補う役割を担う人間も含めたシステム運用設計が求められている。

機械学習の領域では、「Human-in-the-loop」という、人間参加型のフレームワークが提唱されている。人工知能が苦手なタスクの一部を人間に担わせることにより、細かいニーズに対応した学習モデルを効率的に作るための方法である。この方法は、モデル構築の段階で適用されるものだが、システムの実稼働以降、たとえば結果の説明のために人間を介在させるという、別の形の「Human-in-the-loop」の実践も、人工知能のUX改善のためには極めて重要と考える。

人工知能がブームになり、多くの企業において人工知能関連技術を活用したプロジェクトが進んでいる。こうしたプロジェクトの中には、システムを作ることだけにコストと期間をいたずらに費やし、結局使われなくなっていることも多いようだ。筆者が見聞きしている範囲内では、成功している人工知能関連プロジェクトでは、システムの運用者が利用者と一体となって人工知能関連技術を現場で活用するための創意工夫を進めていると聞く。人間と人工知能が共存してより良い成果を生み出すという考えが、現場に浸透しているところが、人工知能関連技術をうまく活用できているのである。

将来的に、どんな人間の心も動かせるような高度なXAIが出現する可能性は高い。しかし、結局のところ人工知能というシステムを効果的に活用し、満足度の高い結果を得るためには人間の介在は不可欠なのである。人工知能に対するハイプの終了が見えてきている今、人工知能に対して非現実的な夢を抱かず、あくまで有用なツールの一つとして活用するという心がけが改めて求められている。

対話AIの未来について語るカンファレンスセッションに帆足氏登壇

9/14『IoT&H/W BIZ DAY 6 by ASCII STARTUP』

2018年9月14日(金)に東京・赤坂インターシティコンファレンスにて、IoT/ハードウェアの最先端スタートアップ・キーマンが集う体験展示+カンファレンス+ネットワーキングイベントを開催します。詳細記事はコチラから!

アスキーエキスパート筆者紹介─帆足啓一郎(ほあしけいいちろう)

1997年早稲田大学大学院修了。同年国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社。以来、音楽・画像・動画などマルチメディアコンテンツ検索の研究に従事。2011年、KDDI研究所のシリコンバレー拠点を立ち上げるため渡米し、現地スタートアップとの協業を推進。現在は株式会社KDDI総合研究所・知能メディアグループ・グループリーダーとして、自然言語解析技術を中心とした研究開発を進めるとともに、研究シーズを活用した新規事業創出に取り組んでいる。電子情報通信学会、情報処理学会、ACM各会員。経済産業省「始動Next Innovator 2015」選抜メンバー。