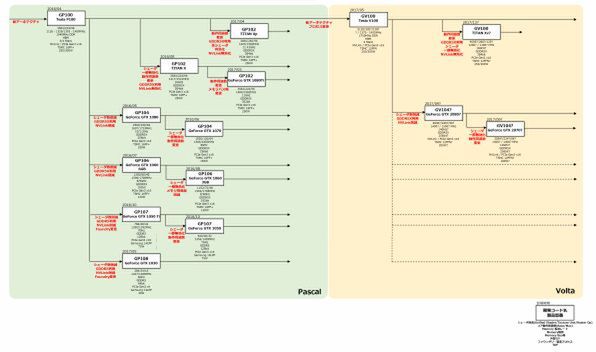

前回のロードマップは昨年9月だったので、これもひさびさのロードマップ更新である。さすがにもうMaxwell世代の製品はロードマップから落とさせていただいた。

GeForce GTX 10シリーズを拡充

まずは既存の製品のアップデートから。昨年8月にNVIDIA TITAN Xを発表したところまでは前回解説しているので、その後である。10月にまずGP107コアのGeForce GTX 1050 TiとGeForce GTX 1050が投入された。

実際に店頭に並んだのは10月下旬であるが、GeForce GTX 1050 Tiで2万円、GeForce GTX 1050だと1万5000円前後が相場になっており、購入しやすい価格に落ち着いている。今年2月には(やや高めではあるが)1スロットモデルも投入されるなど、製品選択の幅も広い。

消費電力が75Wと低めなこともあって、補助電源なしで使えるのがうれしいというユーザーも多いだろう。

GPUコアはTSMCの16FF+ではなく、Samsungの14LPPを利用して製造されている。バリュー向けに関しては、この世代ではSamsungの14LPPを利用する、というのがNVIDIAの方針のようだ。

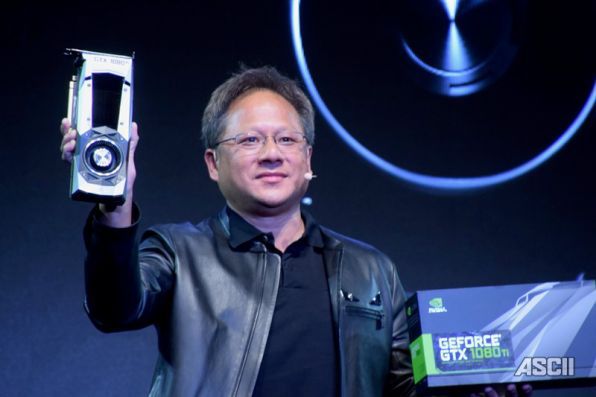

これでおおむね打ち止めか? と思ったら今年3月に投入されたのが、GP102コアのGeForce GTX 1080 Tiである。コアそのものはTITAN Xと同じGP102で、シェーダーの構成なども一緒であるが、動作周波数が若干引き上げられるとともに、GDDR5Xの速度が10Gbpsから11Gbpsまで引き上げられた。

ただしメモリーバス幅は384bitから352bitに削減されている。実効帯域は480Gbps→484Gbpsということでほぼ同等。しかもTITAN Xがメモリー搭載量12GBなのに対し、GeForce GTX 1080 Tiは11GBということになった。この変更によって、TITAN Xよりも若干価格を下げることが可能になり、その一方で性能面ではわずかながらTITAN Xに上乗せが可能になった。

ベンチマーク結果を見ると、TITAN Xを凌ぐ結果を見せているシーンも少なくない。

価格は、発売後3ヵ月を経過した6月24日現在でのAmazonの最安値で9万1777円、平均10万円超えというあたりで、おいそれと手が出る代物ではないのだが、TITAN Xの新品が軽く20万を超えているのに比べれば、まだ現実的な範囲として良いだろう。

余談だが米国AmazonではTITAN Xが1599.99ドル、GeForce GTX 1080 TiがEVGAのもので756.33ドルというあたりで、絶対的な価格はともかくとして、TITAN Xの価格がGeForce GTX 1080 Tiの倍、という構図そのものは変わらない。これはもう戦略的なものと考えていいだろう。

TITAN Xpを投入

日本国内では未発売

これで終わりかと思ったら、4月に投入されたのがTITAN Xpである。もともとGP100やGP102コアはSMを30個搭載しており、このうち2つを無効化して28SM構成にしていた。理由は歩留まりの向上である。

471mm2ものダイとなると、欠陥を0にするのは非常に難しい。そこで最初からコア2つは無効にすることで歩留まりを改善させようというのは別にめずらしいことではないのだが、量産開始から1年を経過して、欠陥なしのダイもある程度の数量が取れるようになってきたということなのか、全コアを有効化したものが投入されることになった。

もっとも全コアをフルに動かすと、当然ながら消費電力がその分増えるため、若干動作周波数は下げられている。その代わり、GDDR5Xは11.4Gbpsまで転送速度を引き上げており、まさしくハイエンドにふさわしい構成になった。

ただこのTITAN Xp、国内での販売は今のところ始まっていない。一応日本のAmazonでも購入は可能だが、これはおそらく並行輸入品と思われる。米Amazonでは1499.99ドルで販売されており、TITAN Xより安いのはどういうことか? という感じもするが、純粋に需要と供給のバランスの問題なのだろう。

実際このクラスのGPUの場合、ゲーミングというよりはGPGPU用途に使われることが多いため、こうした製品でもどうかすると飛ぶように売れたりする。そうした事情も関係しているのだと思われる。

ローエンドのGeForce GTX 1030を発売

そして最後が今年5月に発表された、GeForce GTX 1030である。価格は1万円と非常に廉価。消費電力も30Wと低く、ロープロファイル製品も多い。

もっとも構成は3SM(384シェーダー)なので、性能にあまり期待は禁物であるが、Core iシリーズの内蔵グラフィックスよりははるかにマシではある。ファンレス構成の製品も発売されているので、静音構成を狙うユーザーにも悪い選択肢ではないだろう。

ここまでがPascal世代の一覧となる。さすがに今のところ、このラインナップをさらに拡充する話はないようで、この後はVolta世代となる。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ