R700世代最初のRV770は

GDDR5でメモリーバスの不足を補う

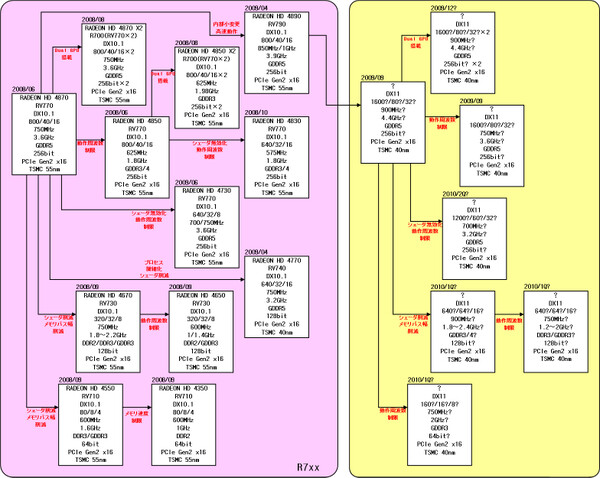

ATI/AMD編の4回目にして、ようやくロードマップが現在に追いついた。デュアルGPUの「Radeon HD 3850 X2」の発表からわずか2ヵ月後の2008年6月、AMDは「Radeon HD 4850/4870」を発表する。コアとしては「RV770」であるが、Unified Shader(統合シェーダー、AMDの呼び方ではStream Processor)の数は800と、RV670の倍以上に膨れ上がる。

処理性能が上がれば、相応にメモリーも高速化しないとバランスが悪くなる。だが、RV770はメモリーバスを引き続き256bit幅に留めて、その代わり高速なGDDR5メモリーを全面的に採用した、初めての製品ということになった。この手法は、メモリーはGDDR3のままに留めつつ、メモリーバス幅を512bitに広げたNVIDIAと対照的なアプローチである。

短期的にはGDDR5は高止まりしていたし、シングルエッジの信号で最高5GHzのバス周波数というのは、基板設計の面でちょっとした挑戦であることは間違いなく、明らかに「GDDR3で512bit」の方が安くつく。しかし、GDDR5の流通量が増えれば価格差は縮まるし、512bitと256bitでは配線層の数もチップの個数や占有面積でも大きな差となるから、長期的に見れば256bitの方が安価に仕上がる可能性が高い。実際に価格面ではそういう動きになった。

もっとも、NVIDIAも次のGT300世代でGDDR5を導入するし、AMDもR800世代はまだしも、さらに先のR900世代では、おそらく256bit幅では性能面でどうにもならなくなると思うので、最終的にはどちらもあまり変わらない道を歩む、という感じだ。

話を戻そう。RV770コアはダイサイズが256mm2と、GPUとしては常識的な範疇に収まっており、当然これは製品コストにそのまま反映される。よって、それなりに低コストの製品が出荷された。もっとも、前モデルのRV670(Radeon HD 3870/3850)は135mm2だったので、シェーダー数の多さがそのままダイサイズに反映されたような感じだ。

R700世代の製品構成は、Radeon HD 3xxx世代ときわめて似通ったものになった。まずRadeon HD 4870と同時に、構成はまったく一緒ながら動作周波数をやや落とし、GDDR3/4メモリーを使うことで低コスト化を図った「Radeon HD 4850」も発表される。また2ヵ月後の2008年8月には、RV770をデュアル搭載した「Radeon HD 4870 X2」「同4850 X2」も発表される。これらはいずれもハイエンド向けだ。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ