スタートアップが最初に抑えるべき、知財戦略の基礎を知る

『スタートアップが最初に抑えるべき、知財戦略基礎のキソ by IP BASE in 大阪』レポート

特許庁総務部企画調査課ベンチャー支援班は、大阪のイノベーション創出拠点「大阪イノベーションハブ(OIH)」共催で、スタートアップ向けの知財戦略セミナー『スタートアップが最初に抑えるべき、知財戦略基礎のキソ by IP BASE in 大阪』を2021年2月3日に開催した。

このセミナーは、「知財戦略の基礎」をテーマとして、シード期・アーリー期のベンチャーやスタートアップ 、学生起業家、起業準備者、社内に知財担当のいない企業などが、まず最初に覚えておきたい、また抑えておきたい知財戦略のポイントをレクチャーするという内容だ。

セミナーは2部構成で、第1部では知財戦略の専門家である弁理士と弁護士が、知財戦略についての基礎知識や、スタートアップが知財に取り組む場合の考え方や意識の持ち方を解説。続く第2部では、関西のベンチャー、スタートアップの代表を迎えて、知財に関する疑問など専門家にぶつけてアドバイスしてもらうという、公開知財相談が行なわれた。

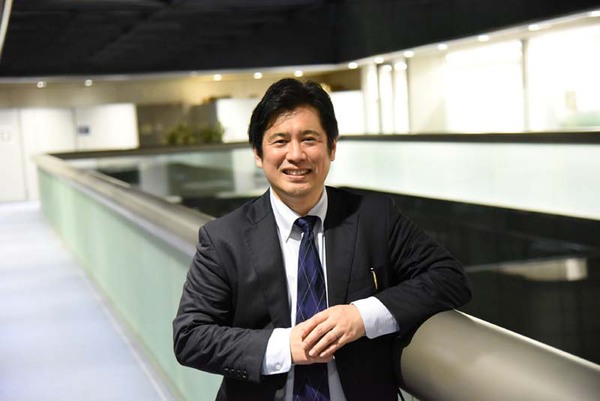

セミナーは、経済産業省 特許庁 総務部 企画調査課 ベンチャー支援班長の鎌田哲生氏の司会進行により行なわれた。

知財戦略の基礎知識

第1部の前半では、インテリクス国際特許事務所 弁理士の上羽秀敏氏が、知財戦略に関する基礎知識について説明。上羽氏は専門が物理学で、電気、半導体などの分野を専門に、日本や外国への特許出願の代行を行なっているという。

まずはじめに、知的財産とは何なのか、という基本的な部分について説明。

一般的に知的財産と呼ばれるものには、主に、次の6つが含まれる。

・特許

・実用新案

・意匠

・商標

・著作権

・営業秘密

このうち、知的財産のうち、特許庁が管轄している特許、実用新案、意匠、商標は出願しない限り取得できないものとなっている。

特許、意匠、商標は出願後に実体的な審査が行なわれているが、実用新案は、基礎的用件の審査のみで登録される(ただし、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、実用新案権を行使することはできない)。

権利の保護期間は、特許が出願から20年、実用新案が出願から10年、意匠が出願から25年、商標が設定登録から10年(ただし、何度でも更新可能)となっている。このうち意匠は2020年に法律が改正されて保護期間が延長されるとともに、「画像」や「建築物」、「内装」のデザインも保護対象に加えられた

出願にかかる費用は、特許庁に支払う手数料と、弁理士に支払う手数料で構成される。具体的な費用は内容や契約によって変わってくるが、例えば特許では、出願から登録までにかかる費用はおおむね50~100万円ほどになるという。

実際に上羽氏は、スタートアップと特許の出願について話をする時には、「特許取得にはMAXで1件当たり100万円はかかると覚悟しておいてくださいね」と話をするという。さらに、特許取得後も「特許料」を毎年支払わなければならず(支払わなければ特許権は消滅する)、「こういった数字をしっかり頭に入れておけば、特許にかかるコスト感が把握できるだろう」と上羽氏は述べた。

次に、スタートアップにおける知財戦略の課題を説明したが、そういった場面で必ず挙げられるものとして、知識不足、資金不足、人材不足といったものがあるという。

スタートアップは、立ち上げ直後は人材がいないため、どうしても社長が知財担当を兼任する場合が多い。その後規模が大きくなってくると専任者を設けることになるが、実際には知財の専門家を据えるのは難しいため、外部の弁理士を顧問として契約し外部の力を借りるのが現実的な方法だと上羽氏は提案。そのうえで、事業戦略、開発戦略、知財戦略を三位一体で考えて取り組むことが重要で、それこそが経営戦略になると指摘した。

また、特許でどうやって儲けるのか、と聞かれることもあるそうだが、そういう場合に上羽氏は、「特許を取得しても儲かりません、お金が出て行くばかりです」と話しているという。あくまでも収益を生むのは事業であり、その事業を支援するのが特許となる。

特許を取得することで、どのように事業が支援されるのか。例えば、特許によって市場に攻めの姿勢で臨めるのはもちろん、他の企業に対する守りにもなる。市場を独占できることにもつながる。事業を安定して継続することにもなるし、市場のコントロールも行なえる。このほか、特許によって企業の成果を資産化、可視化できるといったことや、技術力を外部に知らしめることも可能となる。こういった点が、特許を取得する大きな目的だと上羽氏は説明した。

ところで、知財の失敗例としてよくあるのが、

・出願前に自ら公表してしまった

・プレゼンしたらパクられた

というものだ。特許は出願したら公表されるのが基本となっているため、出願しようと考えているなら必ず公表前(例えば製品を発表する前)に出願を行なう必要がある。また、起業時に出資などを受けるためにプレゼンした内容がそのまま出願されてしまうという事例も多いそうで、そういったトラブルを防ぐためにプレゼン前に出願をすませるか、秘密保持契約を結ぶなどの自衛策をとる必要がある。

また、特許に関するよくある誤解として、公開特許公報と特許公報を混同することがあるという。公開特許公報は、出願から1年6ヵ月後に必ず公開され、公開特許公報に記載されている発明が特許を取得したわけではなく、特許公報に記載されている発明が特許を取得したものとなる。

併せて、特許を取得したら他の特許を侵害することにはならないと考える場合も多いそうだが、これも誤解だという。例えば、他者の特許技術を使った応用技術でも特許は取れるが、その場合でもベースとなった技術の特許権は侵害することになるからだ。

そのうえで、従来までの大量生産、大量消費の時代には、ひとつの製品に対して多くの特許を取得するというのが基本だったが、現在ではサブスクリプションのように物を所有しない形へと変化しつつあることで、特許の姿や知財戦略も変わりつつあると上羽氏は指摘して説明を終えた。

知財戦略の意識の持ち方、考え方

続いて、iCraft法律事務所 弁護士の内田誠氏が、スタートアップ経営者の知財戦略の意識の持ち方や考え方について説明。内田氏は本業が弁護士だが、弁理士の資格も持っており、知財戦略構築も行なっているという。

内田氏はまず、知財戦略構築の際に注意していることとして、特許権の取得が目的では無く、事業を守る手段として特許権をはじめとする知的財産権が存在している、ということを念頭に置く必要があると指摘した。事業と関係の無い特許権を取得している会社も少なからずあるが、本当に必要な特許権は何かという視点をもって特許取得についての戦略を検討する必要があるという。

また、スタートアップは大企業と同じような戦略で知財戦略をたててはならない、とも指摘する。外部で出願をサポートする専門家は、時間をかけてじっくりとヒアリングを行なって、将来予定するビジネスや競合他社のビジネスも踏まえた上で発明の内容を検討したほうがよいとのことだ。

併せて、無理な出願は行なうべきではない、と指摘。予算の少ないスタートアップでは、無理そうなものは出願しないという判断も必要、というわけだ。

そのうえで、スタートアップが特許権を取得する場合には、権利範囲をなるべく広くするために、構成要件はなるべく最小の構成にすることが特に重要だと説明。例えば、キーとなる技術があるなら、ビジネスモデル全体ではなく、キーとなる技術のみで権利を取った方が有利となる。また、設計変更で回避しにくい内容にするとともに、競合他社の特許出願の調査し、その内容を踏まえつつ権利化の方向性を考慮することも重要となる。

加えて、特許出願を外部の弁理士に丸投げにするのではなく、出願に必要となる作業をスタートアップ側も一緒に行なってほしいという。内田氏は、出願の作業を一緒に行なうことで、スタートアップ側の知財に関する知識や経験が高まり、いずれはスタートアップが発明の発掘などを自分で行えるようになるため、非常に重要だと述べた。

続いて、特許出願の判断基準をどう考えているか、について説明。

内田氏は、特許出願をする場合には必ずマネタイズ・ポイントを考えているという。特許は事業を守るためにあるが、その事業のどこにユーザは価値を見出してお金を払っているのかといった観点を考慮して、ユーザが価値を見出している部分を含んだ特許出願にすべきだと指摘する。

模倣の容易さも判断基準となる。特許権を取得すれば必ず技術内容を公開しなければならないが、その技術内容が、例えば、誰にもマネできない職人芸のようなものであれば、必ずしも特許権を取得する必要はない。同様に、技術解析が難しく、その内容をブラックボックス化しやすいものであるなら、技術内容を公開してまで特許権を取得する必要はない。

また、その技術がどの程度の期間使われるものかも判断基準となる。特許権は有効期限が出願から20年間であるため、出願から20年が経過した後はだれでも利用可能となる。その技術の価値が長いものであれば特許出願して権利化を図ることが得策のこともあるし、技術の進歩などで短い期間で価値が失われるようなものであれば、あえて特許出願しないという判断もありうる。

ただし、あえて出願しなかった技術を、将来競合他社が特許出願する可能性が考えられるのであれば、先に権利取得に動くことも考える必要があると指摘して、説明を終えた。

関西のスタートアップ経営者が抱える知財に関する疑問を専門家が回答

第2部では、関西で活躍しているスタートアップの代表が2名招かれ、実際にスタートアップを運営するなかで知財に関する疑問などを上羽氏と内田氏に相談するという内容の、公開知財相談という形式のセッションとなった。

まずはじめに登場したのが、株式会社データグリッド 代表取締役社長CEOの岡田侑貴氏だ。データグリッドは、深層生成モデルによるデータ生成技術を軸としたB2Bアプリケーションの提供や共同開発を行なっており、例えば、実在しない人物のデジタルデータをAIが自動生成する、といった技術を開発している。

データグリッドのコアテクノロジーは、AI自身がデータを新しく作り出す技術にある。ディープラーニング技術も使いつつ、少数データで高精度化、また操作性の高いデータ生成という2つの技術的特徴を有しているという。

このコアテクノロジーを利用した重点事業領域としては、フォトリアルなデジタルヒューマン生成技術によってデジタルモデルやフォトリアルアバターの活用、高品質なシミュレーションデータや疑似データの生成によって精度の高いAIの開発に貢献、そしてディープフェイク対策などのセキュリティー領域や創薬開発などにもチャレンジしているそうだ。

そういったデータグリッドを率いる岡田氏だが、データグリッドで知財について考え始めたのは昨年からとのことで、現在3件出願しているそうだ。そうしたなか、資金調達や企業価値の向上という点から知財は重要なポイントと考えているものの、ベンチャーキャピタルから見るとどういった部分が企業価値として繋がっていくのか、また出願している特許の内容をベンチャーキャピタルが本当に理解できるのか、といった疑問があるという。

その疑問に対し上羽氏は、出願している特許の価値や金銭的な評価については、ベンチャーキャピタルはもちろん弁理士にも簡単にはできないとしつつも、特許を3件出願していることが重要、と回答。ただ、その内容を見ることで、権利の範囲がどの程度に及ぶのかは判断できるので、経営者と弁理士がキャッチボールしながら内容を作ることが重要であり、そのようなやりとりによって内容を伴う特許を取得できることに繋がると説明した。

また内田氏によると、ベンチャーキャピタルは投資先の特許の評価を内田氏のような専門家に判断してもらっていることが最近増えているという。そして、知財の価値評価までは行なっておらず、投資先のビジネスがしっかり知財で守られているか、またその範囲がどれだけ広いか、将来のビジネスとの関係で意味のある知財になっているのか、第三者の特許権を侵害していないか、といった部分を見ていると回答した。

また、特許内容の理解について、ある程度その技術領域への造詣が深くないと理解できないのでは、という疑問も岡田氏は持っているという。

それに対し内田氏は、程度はあるものの、その会社の根幹に関わる特許であれば、ヒアリングをしてその会社のビジネス内容や特許技術の意味、位置付けを聞いた上で評価していると回答。上羽氏は、ベンチャーキャピタルがAIのコア技術は理解できないとしつつも、その分野の弁理士なら基本知識は持っており、権利範囲の評価は十分にできる、と回答した。

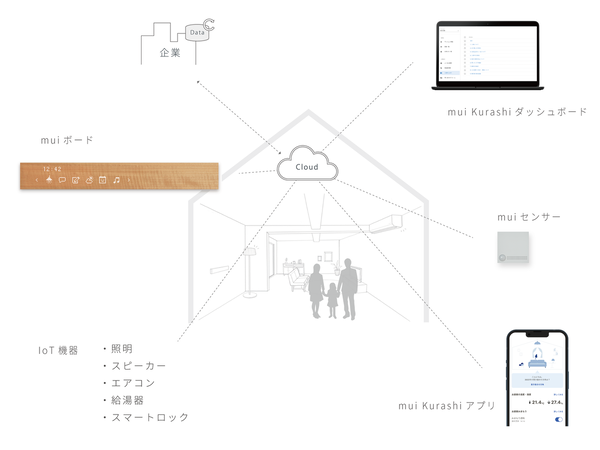

続いて登場したのは、mui Lab株式会社 CTOの佐藤宗彦氏だ。

もともとは大企業の新規事業として始まり、その後、子会社を経て独立。IoTにまつわるUX/UIデザインやソフトウェア開発を行なっており、人・自然・情報の調和をもたらすIoTプラットフォームを提供。例えば、自然の木材を利用したスマートホームのインターフェースといったハードウェアとそのバックエンドであるクラウドシステムを開発するなど、生活に溶け込む情報技術のデザイン「カーム・テクノロジー」の啓蒙と実践に取り組んでいる。

そして、自社ブランドで唯一無二のIoTデバイスを提供するとともに、デザインや技術開発力の高さ、国内外問わずリーディングカンパニーとのコラボレーションを推進するなどの強みがあるという。

その佐藤氏の質問は全部で3つ。1つめは特許の海外出願についてだ。海外出願には費用や煩雑な手続きがかかるが、はじめから米国に出願をすることにメリットがあるのか、というものだ。

これに対して上羽氏は、海外にもマーケットがあり、ビジネスするつもりがあるなら海外でも出願すべきだと回答。制度としては、日本で出願した日から1年以内であれば海外への出願のチャンスがある。また、PCTというルートでは日本語で1件出願するだけでおよそ160ヵ国へ出願したことになるそうだ。ただ、審査は国ごとになるため、審査が通らない場合もある。また出願国が多くなるとべらぼうなコストがかかるため、主に生産国と販売国、またはサービスの提供国で取得するのが基本になるそうだ。そのうえで、はじめに米国に出願するのは大企業では稀に見られるが大多数ではなく、コストもかかるのでお勧めではない。それよりもまず日本でスタートアップ向けの早期審査制度を利用して出願し、そのあとに海外出願した方がコスト的にもメリットがあると回答。

2つめの質問は、出願後に費用に見合わないなどの理由から継続をやめる判断はどうすればいいのか、というものだ。こちらも上羽氏が回答。まず、特許に関しての評価を行なうタイミングは、出願時、審査請求時、年金納付時の3つがあり、それぞれのタイミングで、その特許を自社で実施する可能性や、他社が実施する可能性、市場規模、侵害発見の容易性などを評価して、いずれにもメリットがないと判断できれば継続をやめるという判断にすべきだと回答した。

3つめは、将来M&Aでのイグジットも可能性として考えており、その場合に特許などの知的財産権はどのように評価されるのか、といったものだ。こちらは内田氏が回答。実際に内田氏もM&Aの案件を扱ったことがあるそうだが、知的財産権の価値評価を行って、その価値評価をダイレクトに会社の価値に反映することはほぼないという。ただ、非常に優れたノウハウがあり、そのノウハウによって市場シェアがかなり高いという企業で、そのノウハウの価値を会社の価値に直接反映させたことはあるとのことだった。