ダイサイズから割り出す

Zen 2コアの構造

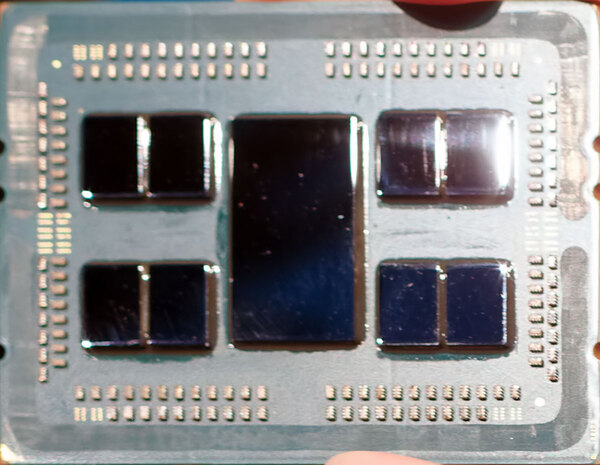

上の画像は基調講演の後で示された7nm EPYCのサンプルだが、パッケージ全体は既存のEPYCと一緒の75×58mmなので、ここからダイサイズを計算すると、以下のようになる。

CPU:7.25mm×10mm=72.5mm2

I/O:15.3mm×27.8mm=425.3mm2

ちなみにZenコアを搭載した既存のダイは213mm2なので、I/OチップはZenのダイのほぼ倍サイズになっている。

理由はインフィニティー・ファブリック・スイッチがかなり容量を食うだろうということと、このI/Oチップにもキャッシュ(4次キャッシュ兼ディレクトリーキャッシュ)が搭載されるためと筆者は予測しているが、さすがにこれをデスクトップやモバイルに持ち込むのは、コスト的にも機能的にも無駄が多い。

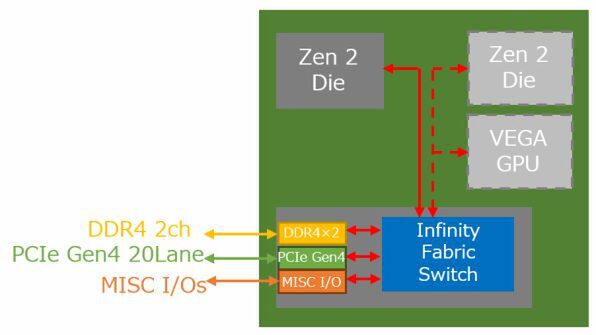

おそらくこのI/Oチップをそのまま使うのはEPYCと次世代のThreadripperのみで、デスクトップ/モバイル向けには別のI/Oチップを用意すると思われるが、それは例えば下図のようなものになるだろう。

最低1つのZen 2ダイのほか、ハイエンド向け(Ryzen 7の上位グレードや、ひょっとするとRyzen 9など)には2ダイ構成もありえるだろう。

逆にメインストリーム向けにはZen 2ダイ+(おそらくはやはり7nmで製造される)VEGAのダイを搭載することでGPU統合が可能になる。ひょっとするとGPUもI/Oチップの中に含むかもしれないが、その場合は14nmないし12nmでの製造になるので、あまり性能が上げられないことになる。

このあたりはもう筆者の推測なのであまり真面目に受け取ってほしくないのだが、ラインナップを自由に作りやすい。図の構成ではインフィニティー・ファブリック・スイッチの規模も小さいし、ディレクトリーキャッシュの必要もないため、4次キャッシュは搭載しないだろう。

そうなると相当I/Oチップのダイサイズは小さくできるはずである。このデスクトップ/モバイル向けのI/Oチップを100mm2以下に抑えられれば、かなり価格競争力は高いだろう。

この連載の記事

-

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 - この連載の一覧へ