スナックのママは作れるのか?第一人者たちが語る対話AIのビジネスと未来像

ボイスインターフェイス開発の苦労話やビジネスの勘所とは?

2018年9月14日の「IoT/HW BIZDAY Vol.6」で行なわれた「対話AIの未来像 コミュニケーションを一変させる次代の技術とは」のパネルには、KDDI総合研究所 帆足啓一郎氏、オルツの米倉千貴氏、Nextremerの向井永浩氏が登壇。チャットボットやボイスインターフェイスの第一人者が、対話AIのビジネスと未来像を語り合った。

IoT&H/W BIZ DAY 6で催されたトークセッション「対話AIの未来像 コミュニケーションを一変させる次代の技術とは」

研究者、事業者、開発者、それぞれにとっての対話AI

まずは自己紹介。モデレーターを務めるKDDI総合研究所 帆足啓一郎氏は、20年間研究畑を歩んできた経験を元に、知能メディアグループで対話AIに取り組んでいる。また、アスキーエキスパートとしてAI関連の記事を2年近く連載している。

KDDI総合研究所 帆足啓一郎氏

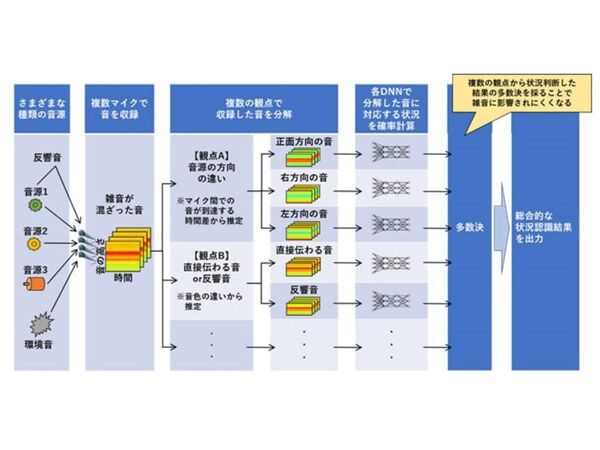

たとえば、「ミクさんぽ」という名前でxR(AR/MR)を使ったバーチャルキャラクターの事業を展開していたり、パソナの大手町本社にある「大手町牧場」ではバーチャルアシスタントによる案内を実証実験しているという。「キャラクターをいろいろな地方に派遣することで、人寄せにもなるし、人手不足の解消にも寄与できる」と帆足氏。また、SNS上のニュースやレスポンスを拾って雑談できる新たな対話AI技術「KACTUS」を開発している。

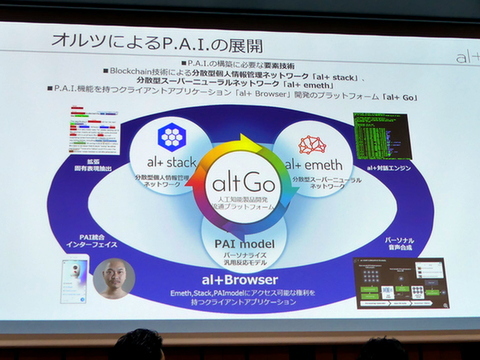

続いて自己紹介したのは「P.A.I(Personal Artificial Intelligence)」を開発するオルツ(alt Inc.)の米倉千貴氏。自然言語処理と音声合成の技術に強みを持つオルツは、本人の代わりにさまざまなデジタル作業を行なってくれる「デジタルクローン」を開発している。また、分散型個人情報管理ネットワーク「al+ stack」、分散型スーパーニューラルネットワーク「al+ emeth」、汎用反応モデルとして「PAI Model」を使った開発プラットフォームなど、P.A.I.を実現する要素技術やサービスも開発している。

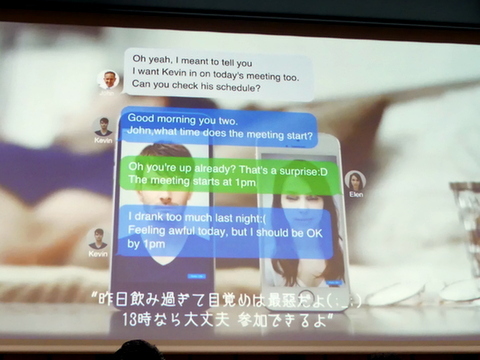

上司からの依頼に応えるP.A.Iのイメージビデオ

オルツが得意とするのは、少量データから個人の個性を抽出するモデルを構築できる点。「たとえば音声合成して、きちんとその個人の声を出そうとすると、1000センテンス、8時間くらいの音声収録が必要になる。でも、これだと一般ユーザーは使えない。でも、研究の結果、極小のパーソナルデータでも、一般データ(コモンセンスデータ)と比較することで、その人らしい音声合成ができるようになった」と米倉氏は語る。

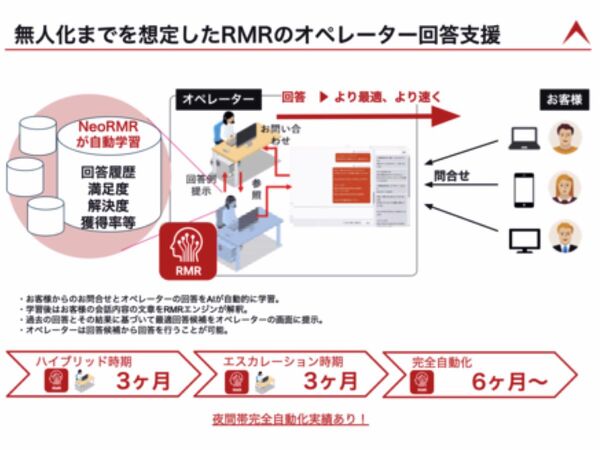

3人目となる向井永浩氏が率いるNextremerは企業向けの対話AIを開発しており、車載システム、チャットボット、サイネージなどのバックエンドの対話AIを開発・提供している。この中ではチャットボットが一番早く立ち上がっており、カスタマーサポートの領域ですでに多くの導入事例を誇っており、車載システムやサイネージも2020年を目標に社会実装を進めているという。

キャラクターベースの親しみやすいAIを作るKDDI総合研究所、個人の特徴を取り込んだパーソナルAIを作るオルツ、そしてB2B領域での利用を前提としたAIを作るNextremer。同じ対話AIでも、それぞれ異なる観点で作っているという点で、いよいよ興味深い対談に移ることになる。

対話AIでの「自分らしさ」をどのように作るのか?

まずは対話AIを作る苦労話。向井氏は、「企業向けの対話AIを作るうえでシステムの要となるスクリプトを作るのはやはり苦労する。自然言語において、対話ログからシナリオを半自動で作れるようにしたり、一般常識にあたる部分を補う必要がある」と語る。現状、多くのチャットボットでは、予想できないユーザーとの対話に対して、シナリオを細かく記述する必要があり、そこが大きな負担だ。

Nextremer 代表取締役 向井永浩氏

向井氏は大事なのは、使ってもらうエンドユーザーやサービスを裏でサポートする人のモチベーションだと指摘する。「たとえば、ゲームのカスタマーサポートは、ユーザーにとって電話するよりテキスト入力した方が楽なので、チャットボットは親和性が高い。業務負荷を減らすための対話AIやスクリプト作りは非常にチャレンジングではあるが、運営側のカスタマーサポートチームも楽しんでくれているようだ」とのことで、いわゆる対話AIを利用するコンテキストが重要になるという。帆足氏は「対話AIといっても、いろいろなユーザーがいるので、どこまで作り込めばできたことになるのか、見極めが難しい」と対応する。

自身のアバターを作るオルツにとっての苦労は「(自分ですら認識していない)自分らしさをどう作るのか」だ。米倉氏は、「『こんにちは』はスクリプトを作れば話せるけど、僕の分身であれば人にあわせて『おっす!』と言ったり、『www』と書くだけになるかもしれない。でも、生データから作った僕らしさが僕らしいかどうかは、僕の周りの人しか評価できない。だから、外注もできないし、評価軸を作るのが難しい」と語る。

さまざまな人をデジタルクローンを作るためには、どうしても大量のパーソナルデータが必要になる。「現時点ではチャットや位置情報、心拍数などアプリでとりやすいデータをとっているが、この先は目的に応じて、遺伝子や脳波の情報も取得していきたい」と米倉氏は語る。そして、こうした大量のパーソナルデータをセキュアに保存するために作られたのが「al+ stack」になる。ブロックチェーンを用いた分散型個人情報管理ネットワークでは、提供者であるオルツすら利用権限を持たない形で、安全に保管することが可能になる。「ガチな個人情報なので、やはりしっかり管理されるべきだし、信頼感を生み出して、ユーザーにアピールしていかなければならない」と帆足氏も同調する。

「人間って『おはよう』と声をかけても、『暑いね』という返ってくる」

続いてのテーマは「対話AIをどのようにビジネスにしていくのか?」。Nextremer向井氏は、コールセンターや車載システム、ロボットのバックエンドにおける対話AIを開発するという事業が立ち上がってきている一方、事業会社の立場で考えると、対話AIと人間で協業するハイブリッドなビジネスがあるのではと指摘。「たとえば、障害対応をチャットボットがやってくれても、ユーザーはあまりお金払おうという気にならない。でも、チャットボットから引き継いで、専門家やコンサルタントにつながったら、コストかけてもいいかもという心理が働くのではないか」と語る。

米倉氏は、セールス系のコンタクトセンターで用いているナレッジデータベースの例を披露。このコンタクトセンターは昼間は人間、夜中はロボットが対応することで、24時間の稼働を実現しているが、現状の成約率を比べると、人間のオペレーターより、ロボットの方が成約率が高くなっているという。「(AIは)本気で仕事を奪いに来ると思います」と米倉氏は応じる。

オルツ 代表取締役 CEO 米倉千貴氏

帆足氏は、対話AIビジネスとして、まずはオペレーターやアシスタントなど、リアルのものをバーチャルにしていく方向性があると指摘。バーチャルキャラクターの事業を展開しているKDDIの帆足氏は、「人がなかなか雇えないけど、丁寧に対応したいといった地方都市の施設などにバーチャルアシスタントを派遣するといった事例もある」と説明する。

向井氏が「オルツのP.A.I.はガールズトークとかいけそうだから、専門家か、女子かどっちかに聞くとかできそう」とプランを語ると、米倉氏は、「スナックのママを作ってくれという相談は本当に来ました(笑)」と語る。とはいえ、スナックのママは聞いている人の反応や空気みたいなのを読んで、適切なトピックを返すので、実現はかなり難しそう。「芸人さんの話はスクリプトで起こしても全然面白くない。なぜなら、話し方と表情、声の大きさで、あれを実現している。スナックのママはかなり高度なことをやっているので、対話エンジンだけでは絶対無理」と指摘する。

「たとえば人間の場合、『おはよう』って語りかけても、『暑いね』って返ってきたりする。じゃあ、この『暑いね』はどこから来たかというと、温度のような環境情報なんです」とのことで、AIに欠けている身体性を補うべく、センシングデータまで幅広いデータを横断的に分析することが必要になるという。

自分と同じ同じような人格と会話するとやっぱり気持ち悪い

セッションもラスト15分になると、向井氏は「そろそろシナリオから外れてもいいですか?(笑)」と提案。「最近、昭和の某有名漫才師の声を利用して、ルールベースの発話システムを作ってくれという案件が来たんです。介護の現場で、若い人の話を聞かないお年寄りも、型破りな言動で有名だった彼の『だまれ!』だったら、効くらしいんです(笑)」というエピソードを披露した。お年寄りにとって神通力のあるキャラクターのアバターであれば、ビジネスにも使えるのではないかというアイデアだ。

一方、米倉氏が狙っているのは、日本だけで8兆円規模に拡大すると言われるパーソナルデータストアの市場だという。米倉氏は、「AIで生活に便利な状況を作ろうとすると、必ずパーソナルデータが必要になる。でも、結局こうしたデータはFacebookやTwitterが握っちゃっている。そのためにAIの開発が遅れているのでは?という話すらある」と指摘する。オルツのal+ stackが目指すのは、こうしたパーソナルデータを分散型で蓄積し、適切な形でシェアし、多くの開発者が利用できるという未来だ。

オルツが考えるP.A.Iの展開

最後は帆足氏の研究テーマにも近い「対話AIにコアとなる人格は必要なのか?」という点。現時点では対話AIのキャラクターを設定したり、素の人格をカスタマイズすることで、パーソナル化を進めているが、「話しているうちにどんどん人格が変わってくるって、やっぱり気持ち悪いじゃないですか。だから、そこはポリシーを作ってやってしまうのが正しいのかな」ということで、冒頭のような質問を聞いてみたいという。

向井氏はB2B向けのシステムを開発する立場から、「アーリーアダプターは対話AIの必要性を理解してくれているが、普通の人の認知はまだ不足している。こうした人を変えるために最適なペルソナを考えている」と語る。米倉氏が「Alexaとかいい感じの女性ですよね。品のいい感じ」と意見を述べると、帆足氏は「Alexaをそういう目で見たことないですよ(笑)」と苦笑い。

その上で米倉氏は、「ペルソナを考える上で難しいのは、(相対している)人によって変わるという点。私だって、この壇上ではけっこうシュッと話してますが、家ではグダグダの人間だし、TVに話しかけてる。でもこういうところに、その人らしさが出てくるので、そこを追求していく」と語る。帆足氏が、「自分と同じような人格と話すのって、気持ち悪くないですか?」と単刀直入に聞くと、「気持ち悪いくらい僕らしくて、まさに気持ち悪いです(笑)」と答えた。

次世代のインターフェイスは間違いなく「ボイスファースト」

まとめは対話AIの未来について。米倉氏は、「指でポチポチのインターフェイスは古い。これからはボイスファースト。インターフェイスを考える人は避けて通れない」と断言。向井氏もボイスファーストの動向に同調しつつ、「これってどう考えても音声インターフェイスの方がいいだろうというものだらけなので、ビジネスは拡がる一方だと思う。最近気づいたのは、注文するのに『次へ』『次へ』を押し続けなければならない回転寿司のインターフェイス。これって『かっぱ巻き頂戴』って言えばいいのでは?」と指摘する。

対話AIのビジネスについて語る3人

帆足氏は、「スマートフォンはかなり普及していますが、まだまだ操作が難しいというお声を聞きます。理想のインターフェイスに近づけるために、より自然なやりとりでいろいろな課題が解決できるといいなと思います。その意味では対話AIという存在がなくなるのが究極の世界だと思って研究を進めていきます」と語り、セッションをまとめた。