ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第424回

業界に痕跡を残して消えたメーカー 最先端PDAに時代がついてこなかった不運のGeneral Magic

2017年09月11日 12時00分更新

前回の、AT&TのHobbitに絡んで名前が出てきたGeneral Magic社を、今回は紹介しよう。

中止となったPDA開発プロジェクト

Looking Glassを継続するために起業

1990年、Bill Atkinson氏、Andy Hertzfeld氏、それとMarc Porat氏の3人はGeneral Magicという会社をMountain Viewのあたりに興す。これは当時、かなりのニュースになった。というのは、最初の2人が超有名人だったからだ。

Atkinson氏はQuickDraw、HyperCard、MacPaintといったソフトウェアの開発者であり、特にHyperCardで彼の名はAppleユーザーには広く知られていた。

Hertzfeld氏は最初のMacintoshのデザインチームの1人でもあり、Mac OS Classicの設計者でもあり、特にJef Raskin氏と共同で行なったMacのGUIのデザインで知られている。もっともHertzfeld氏の場合、2005年にGoogleに入社して、Google+のデザインに携わったことの方が知られているかもしれない。

やや毛色が違うのはPorat氏であり、彼は商務省やアスペン大学のディレクターなどを経て、自身でPSN(Private Satellite Network)という会社を興した後でそれを売却、Apple Computerに入社。ここでPorat氏はJean-Louis Gassee氏の部下となり、Looking Glassというプロジェクトの指揮を執ることになる(*1)。

(*1)“Apple Looking Glass”を検索すると、1984年にリリースされた「Apple純正」ゲームである「Alice~Through the Looking Glass」が山ほどヒットするが、これとは無関係である。

この時期Apple Computerは、NewtonとLooking Glassという2種類のPDA開発プロジェクトを並行で実施しており、Newtonはご存知の通り商品化にたどり着いたが、Looking Glassはそうならなかった。

これは最終的にKnowledge Navigatorとして製品化される予定だったが、コンセプトビデオを見ていただくとお分かりの通り、1980年台には到底実現できないレベルのものだった。ちなみにこのコンセプトビデオの作成は500万ドルかかったらしい。

話を戻すと、このLooking GlassプロジェクトのメンバーにHertzfeld氏とAtkinson氏がおり、プロジェクトの中止に合わせて彼らはまとめて退社、自身でLooking Glassの延長にあるものを作り出そうと決めた結果が、冒頭のGeneral Magicの創業につながる。

ちなみにこの中で、Hertzfeld氏の経歴だけやや怪しい。というのはHertzfeld氏は1984年にAppleを退職しており、1986年にはRadiusというビデオカードメーカーを創業しているからだ。ただLooking GlassにHertzfeld氏が参加していたのも間違いないようで、ということはHertzfeld氏は外部スタッフとして加わっていたのかもしれない。

1990年の創業は内外からものすごい注目を集めた。会社のCEOはPorat氏が勤めたが、彼は複数の会社を回り、あっという間に多数の資本を含む業務提携を成立させる。

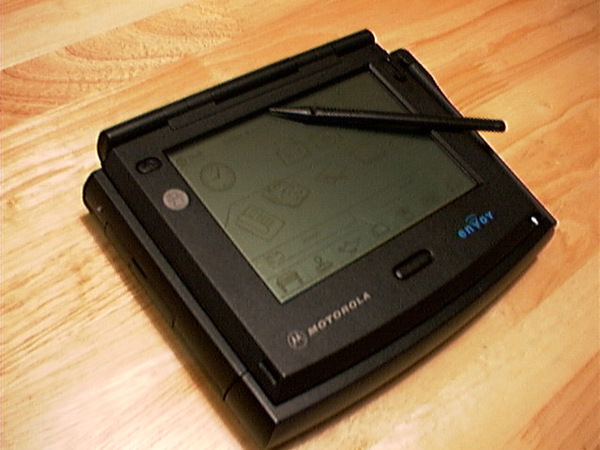

1993年2月に同社はニューヨークのハドソン劇場で記者会見を開いたが、そこではApple、AT&T、松下(現Panasonic)、Motorola、Philips、ソニーの6社が資本提携を結んだことが明らかにされている。

このうちApple、AT&T、Motorola、ソニーの4社は当初の出資元として、各社のCEOが取締役会のメンバーになった。

1990年当時のGeneral Magicの社員数は数十人程度でしかない、しがないスタートアップ企業であるが、その取締役会にはJohn Sculley氏(Apple)、Robert Allen氏(AT&T)、Christopher Galvin氏(Motorola)、大賀典夫氏(ソニー)が並ぶという、類のない豪華なものだったらしい。

ちなみにPorat氏はその後も資本提携に飛び回り、1994年にはCable&Wireless、France Telecom、富士通、三菱電機、NTT、Northern Telecom、サンヨー、沖電気、東芝も加わっており、資本提携は15社に膨れ上がっている。

General Magicは、こうした資本提携先からの出資金だけで賄われており、ベンチャーキャピタルからの資金などが一切入らなかったという意味でも、異色と言える。

この連載の記事

-

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 -

第851回

PC

Instinct MI400/MI500登場でAI/HPC向けGPUはどう変わる? CoWoS-L採用の詳細も判明 AMD GPUロードマップ -

第850回

デジタル

Zen 6+Zen 6c、そしてZen 7へ! EPYCは256コアへ向かう AMD CPUロードマップ -

第849回

PC

d-MatrixのAIプロセッサーCorsairはNVIDIA GB200に匹敵する性能を600Wの消費電力で実現 - この連載の一覧へ