今回の業界に痕跡を残して消えたメーカーは会社を2つ紹介する。どちらもこれまでの話の中で少し出てきた会社である。

低価格ネットワークソフトを世に送り出した

Artisoft

1社目はArtisoft Inc.である。たぶんこの名前を聞いてもほとんどどの方がわからないかもしれないが、同社はLANtasticというネットワークソフトを開発した会社だ。

LANtasticは、デジタル用語辞典にも記載されているので、記憶の片隅にある方もおられるかもしれない。

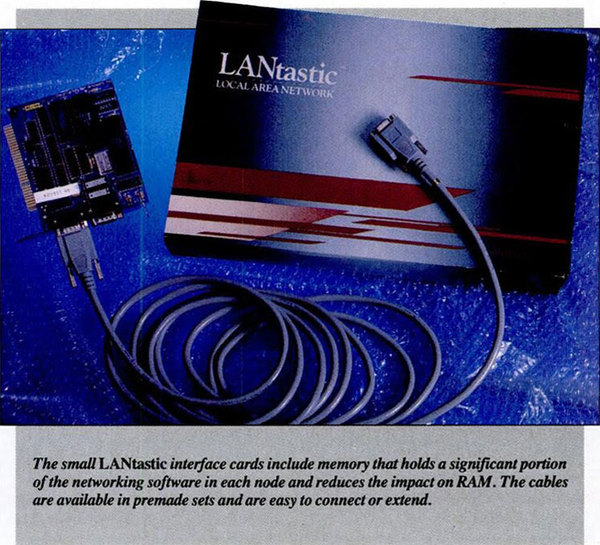

LANtasticは、低価格なネットワーク向け製品としてArtisoftにより開発された製品である。おもしろいのは、特定のネットワークハードウェアに依存しない構造になっていたことで、イーサネットやトークンリングなどでも動作し、Artisoft自身も2Mbpsの低価格カードをリリースしている。

この2Mbpsのカードはシリアルケーブルを使うもので、当初の製品は太いケーブルが付属してきたが、後には電話線が利用可能となった。

画像の出典は、“Recycled Goods”

画像の出典は、“Recycled Goods”

後のカードには15フィート(4.5m)の電話線のほか、電話線のコネクター(RJ11)を9ピンに変換するためのアダプターが付属していた。

ちなみに、オプションで50/100フィート(15.2m/30.3m)のケーブルも用意されたので、アメリカサイズの少し大きめの家庭でも利用できるあたりが便利であった。

画像の出典は、“PC Magazine 1989年3月28日号”

LANtasticの売りは、低コストと低メモリー占有量である。上の写真のキットは、2枚のアダプターカードとケーブル/ターミネーター、2ユーザーバージョンのNOS(Network Operating System)が全部込みで399ドル、追加のアダプターカードとケーブル、NOSライセンスのセットが1組あたり199ドルと、当時の競合製品に比べるとかなり安価に収まっていた。

また、メモリー使用量もサーバー(ディスクなりプリンターなどを公開する側)が40KB以下、ワークステーション(サーバーのディスクやプリンターを利用するクライアント側)が12KB以下と極めてコンパクトで、これは物理メモリー量が640KBに制限されていたMS-DOSの時代には非常に使いやすい大きさであった。

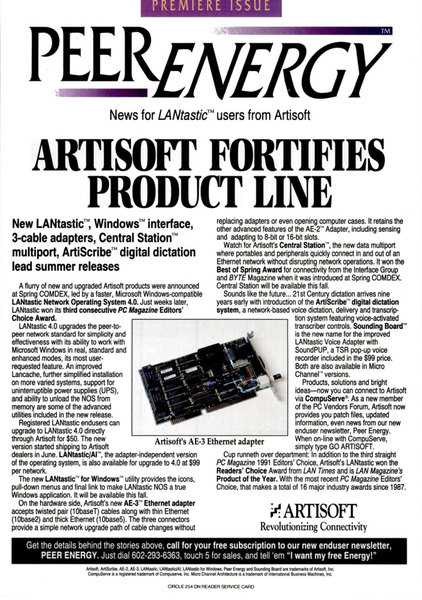

その後も順調にLANtasticはバージョンアップを続け、さらに1990年代に入るとイーサネットが普及を始めたことに対応し、これに対応したイーサネットカードも提供されるようになった。

画像の出典は、“PC Magazine 1991年9月10日号”

ただこの頃にはNetWareやMicrosoft Networkなどが次第に大きな勢力となってきており、これらの上でLANtasticを利用できるような拡張も追加されている。

LANtasticの欠点は大規模ネットワークに向かないことで、また機能的にも限られた範囲のものしか提供されなかったが、そうした制限や機能がちょうど適当、というユーザーに支持される形でその後も順調にLANtasticはアップデートを続ける。

1990年代前半には、秋葉原の一部のショップが個人輸入に近い形でLANtastic製品を取り扱っていた記憶があるが、あまり受けなかったのは日本語対応がなかった(確か日本語ファイル名が通らなかった)うえ、この頃にはNetWareを使うユーザーが多かったからだろう。

このあたりの状況は米国でも同じで、製品のバージョンアップを行なってもユーザーの数が伸び悩むようになっており、この後も大きく増える見込みはないと判断したのだろう。

2000年にArtisoftは、LANtasticその他の製品一式をまとめて、SpartaCom Technologiesに売却してしまう。そのSpartaCom TechnologiesはPC Micro Systems, Inc.に買収されてしまった。

ではLANtasticはどうなったか?というと、驚くべきことに現在もサポートが継続されており、それどころかライセンスの購入もできる。さすがに電話サポートはすでに廃止されているが、Windows 7でもまだ動作する(ただしXPモード)というのは驚きである。

ちなみにArtisoftは、その後Vertical NetworksやComdialといった会社を買収後、自身もVertical Communicationsという会社に買収されてしまっており、すでに存在しない。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ