業界に痕跡を残して消えたメーカーの第9回は通称DEC、正式名称はDigital Equipment Corporationを紹介しよう。

ちなみにアメリカでは、同業者には“Digital”で通用した。DECでは12月の略称になってしまうからだろう。

その後のCPUアーキテクチャーに

影響を与えたPDP-11

DECは、日本のユーザーを見ると大きく3つに分けられる。1つ目がAIなどの研究に携わり、Lispを使っていた人、2つ目がUNIXで、PDP-11や初期のVAXなどを使っていた人。古い話になるが、旧ASCIInetの初期のホストもVAX-11/780だったと記憶している。

そして3つ目が1992年以降のDECのPCを使っていたユーザーだ。おそらく人数としてはこの3つ目に属する人が国内では圧倒的に多いように思う。

DECは1957年、マサチューセッツ州のメイナードで設立された。創業者はKen Olsen(2011年没)とHarlan Andersonの2人である。2人はマサチューセッツ工科大学のLincoln Laboratoryで、さまざまな研究に携わっていた同僚同士だ。

当時Lincoln LaboratoryではTX-0と呼ばれる、半導体ベースのコンピューターにおけるプロトタイプ開発に成功、これを拡張したTX-2と呼ばれるマシンの開発に移行しつつあったが、Olsen氏ら2人はこのTX-0/TX-2をベースとした商用コンピュータの開発を行うことを決断、会社を興す。

最初の製品は、TX-0/TX-2の設計をベースとした、Digital Laboratory Moduleなるものになった。顧客はこのモジュールを集めて自身のシステムを構築するというもので、その意味ではまだコンピューターメーカーではなかったことになる。

他にもLINK(Laboratory INstrument Computer)と呼ばれる12bitの小規模システムがLincoln Laboratoryで開発されており、これの商用化もやはりDECが担った。

ただ本格的にコンピューターメーカーとして認知されるようになったのは、1959年末にPDP-1を発表してからだ。PDPはProgrammed Data Processorの略である。

最初の製品であるPDP-1は18bitアーキテクチャーで、4Kwordのコアメモリーを持ち、100K Operation/秒(100KIPS)の性能を持つシステムである。

内部的には、先のDigital Laboratory Moduleを進化させたSystem Building Blockを利用していたが、全体としてはシステムの体をなしていた。

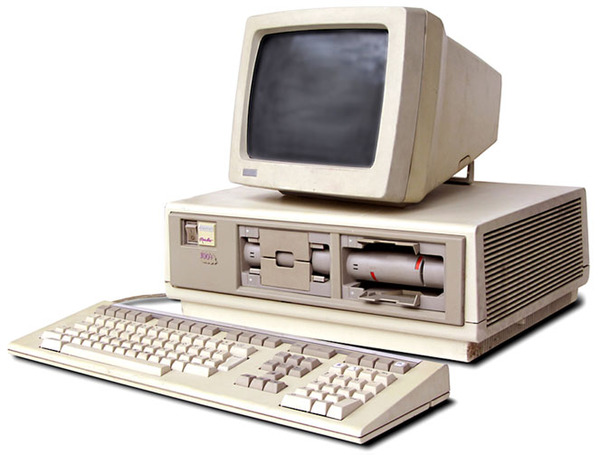

画像の出典は、“Wikipedia”

このPDP-1の1号機を購入したのがBBNであることは以前も書いた通り。これに続き、同社は次々と新製品を投入する。これをまとめたのが下表である。

| 1988年~1993年の売上と営業利益 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 型番 | 出荷年度 | 価格 | 販売台数 | 特徴 | ||

| PDP-1 | 1960年 | 120万ドル | 50台 | 18bitアーキテクチャーの元祖 | ||

| PDP-2 | N/A | ? | PDP-1の24bit拡張版。プロトタイプのみ? | |||

| PDP-3 | N/A | 1台 | PDP-1の30bit拡張版。ある顧客のみに製造・販売 | |||

| PDP-4 | 1962年 | 6万ドル | 45台 | PDP-1の低価格版 | ||

| PDP-5 | 1963年 | 2万7000ドル | 1000台 | 12bitアーキテクチャー。LINKの置き換えを狙ったもの | ||

| PDP-6 | 1964年 | 30万ドル | 23台 | 36bitの独自アーキテクチャー | ||

| PDP-7 | 1965年 | 7万2000ドル | 120台 | PDP-4の再設計版 | ||

| PDP-8 | 1965年 | 1万8500ドル | ~5万台 | PDP-5の後継となる製品で、PDP-5への後方互換性に加えてLINCとの互換性を持つバージョンも追加された | ||

| PDP-9 | 1966年 | 3万5000ドル | 445台 | PDP-7の後継で、速度を倍に向上 | ||

| PDP-10 | 1967年 | 11万ドル | ~700台 | PDP-6の後継というとやや語弊がある、独自36bitアーキテクチャー | ||

| PDP-11 | 1970年 | 1万800ドル | 60万台以下 | 16bitの新規アーキテクチャー | ||

| PDP-12 | 1969年 | 2万7900ドル | 725台 | PDP-8の後継となる12bitアーキテクチャー。LINCとの互換性も保持 | ||

| PDP-13 | N/A | スキップされたため未発売 | ||||

| PDP-14 | N/A | N/A | 12bitアーキテクチャーだがPDP-12とは異なったもの。産業用途向けに利用された | |||

| PDP-15 | 1970年 | 1万6500ドル | 790台 | PDP-9の後継となる最後の18bitアーキテクチャーマシン | ||

| PDP-16 | 1972年 | N/A | N/A | 8/16bitの産業用途向けアーキテクチャー | ||

ちなみに価格や出荷年度、販売台数は“The Digital Equipment Corporation PDP-8 Frequently Asked Questions”の記述を基にしている。

一番売れたのがPDP-11、次いでPDP-8となる。PDP-11はその後UNIXも移植され、日本でも結構な台数が稼動していたはずだ。

またMotorolaの68000やインテルの8080以降のCPUアーキテクチャーに影響を与え、PDP-11用のRSX-11というOSで動いたPIPなどのコマンド(元々はPDP-6上で動作していたものがRSX-11にも移植された)はCP/Mでも採用されるなど、業界に影響の大きかったマシンである。

PDP-8はこれに比べれば少ないが、同社としては低価格なシステムということもあり、よく売れた。なお、PDP-11の1万800ドルという価格は、最初のPDP/11-03のプロセッサーのみの価格なので、システム価格は概してPDP-8より高価である。

ただこの2つ以外にも、例えばPDP-7はBell研究所におけるUNIXとC言語の開発、あるいはボストンのMGH(Massachusetts General Hospital:マサチューセッツ総合病院)で初の電子カルテの走りとでも言うべきMUMPS(Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System)の開発がなされたことで有名である。

またPDP-6やPDP-10は、機械語レベルでポインターを扱えるなど独特なアーキテクチャーで、特にLispの処理が他のマシンと比較して異様に高速という特徴があった。

これもあり、最初のPDP-6はそれほどでもなかったが次のPDP-10(後にDECSYSTEM-10に改称)はAI系の研究所に多く販売され、さらにこの後継として1977年に投入されたDECSYSTEM-20は広く使われることになった。

80年代にこのDECSYSTEM-20の販売中止が決まった時、日本でも駆け込みで何台か発注されたことを覚えている。

また、昔パソコン通信をやっていた人だとご存知のKermit(蛙の方ではない)は、元はコロンビア大学に設置されたDECSYSTEM-20と接続するために同大学で開発され、広く普及したプロトコルである。このDECSYSTEM-20を大学や研究所で使っていた人は、まだ国内にもそれなりに残っていると思う。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ