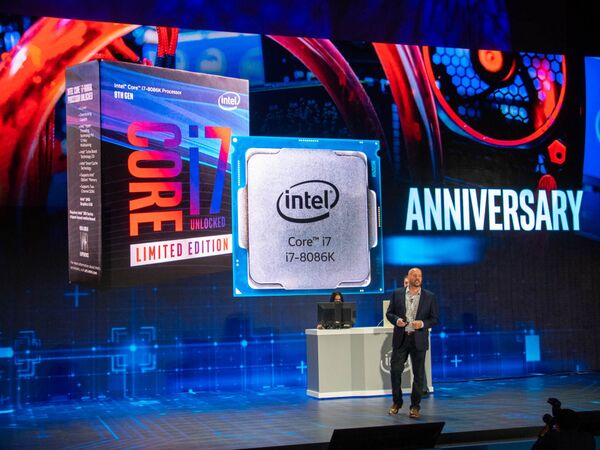

今週からCOMPUTEXに絡めて、各社のロードマップのアップデートをお伝えする。まずはインテルである。インテルは基調講演でCore i7-8086Kや28コアのCore-Xなどを発表、その後開催されたオープンハウスでCore i7-8086Kを公開するなどをした。

ちなみにこのCore i7-8086K、早速ベンチも行なわれ、その後にアスキーでも殻割りとオーバークロックが行なわれ、無事に5.4GHzでCineBench R15が完走するといった好成績を残している。

話を戻すと、COMPUTEXではこれに加えてWhiskey Lake-UとAmber Lake-Yについて言及があった、という程度のもの。M.2フォームファクターのOptane SSD 905Pや5Gの話もあるのだが、CPUとは直接無関係なので今回は割愛したい。

さて、問題はここで出なかった話である。具体的に言えば8コアのCoffeeLakeとZ390、それと10nmプロセスの製品の話だ。これらについて順に解説していきたい。

基調講演で見せた28コアCPUは

Core-Xなのか?

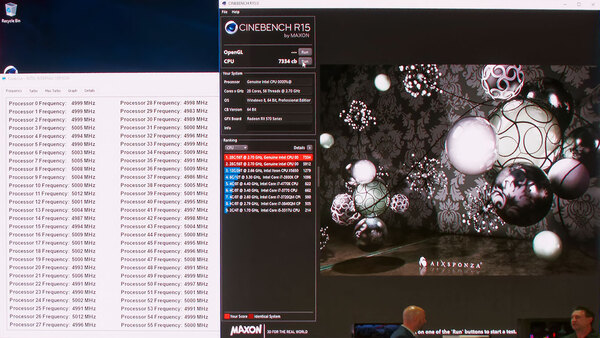

ではまず基調講演の内容だ。CineBench R15のAll CPUで7300cb超えの結果、というのが下の画像だ。確かに7334cbと化け物のような数字をたたき出しているのが確認できるが、動作環境がまた凄まじい。CineBenchの表示から、本来は2.7GHz駆動で28コア/56スレッドの製品とわかる。

実はark.intel.comを確認するとわかるが、こんな製品はそもそも存在しないのであるが(28コアで一番動作周波数が高いのはXeon Platinum 8180/8180Mで、それでも定格2.6GHz)、実際はこれを5GHzで駆動させている。

Xeon Platium 8180/8180MではTDPが205Wであり、これを倍以上の動作周波数で動かしているのだから、TDPは倍ではきかず、おそらく3倍以上。つまり消費電力だけで600W以上のモンスターと想像される。

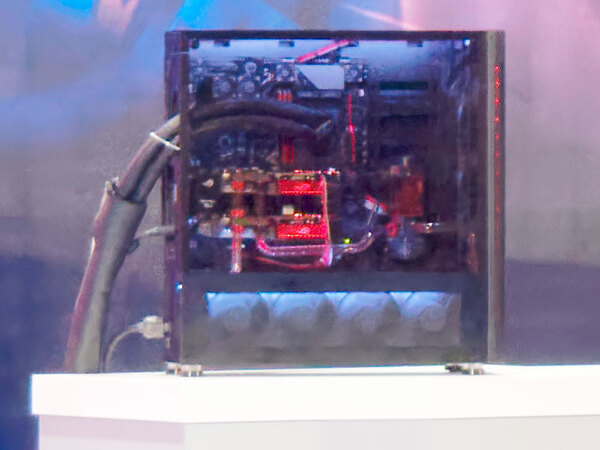

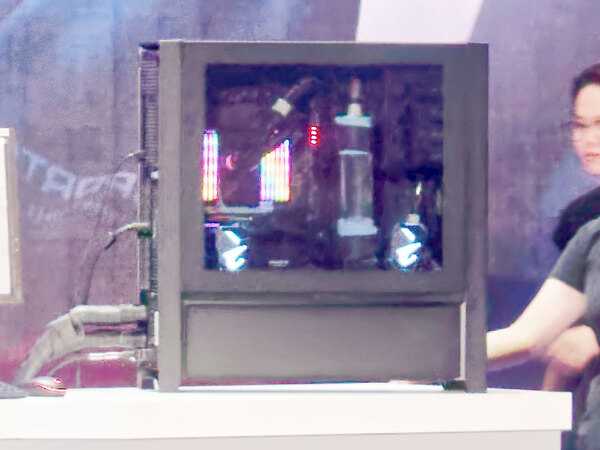

よくこれが普通のPCケースで運用できるものだというのが普通の感想だと思うが、秘密は壇上にあった。輝度をむりやりあげてみると、壇上の2つのマシン、背面からものごっついホースが出て、下に伸びているのがわかる。

そこで、左のマシンについて、さらに輝度をあげてトリミングしてみたのが下の画像だ。手前の赤い配管類や、その右の水タンクは配置から言うとGPU向けのもので、テーブルの下から伸びた冷却用の配管が直接CPUヘッドにつながっているのがわかる。

また、よく見るとその配管の下あたりに多数のファンが配置されているのも見える。これはおそらくVRMの強制冷却用だろう。加えて言えば、右のマシンも似たような構成になっている。

これがなにかは筆者を含む日本の報道陣には一切明かされなかった(6月7日に開催されたOpenHouseでも出てこなかった)のだが、海外のAnandTechとTom's Hardwareは取材を許されたそうで(場所もCOMPUTEX会場ではなくインテルの台湾オフィスだったようだ)、その構成などが明らかにされている。

これはCore-Xではなく、Xeon Platinumの1P構成を、1KWの冷却能力を持つ水冷チラー(AnandTechによれば、HAILEAのHC-1000Bが利用された模様)で無理やり冷やしていたようだ。

マザーボードは左のマシンがGIGABYTEの、右のマシンがASUSのもので、どちらも市販されていないスペシャルものである。要するに単にデモで見せるためのもので、AMDの第2世代Ryzen Threadripperに無理やり対抗させてみましたという以上の話ではない。

Core-Xのブランドで製品を出すとなると、当然現在のCore-Xと同じくLGA 2066にパッケージを縮小する必要があるだろうし、メモリーチャネルも4chに減らされるだろう。TDPも205Wの枠からどこまではみ出すか不明だが、定格3GHzはきついのではないか? という感じだ。

ただそうなると(これは第2世代Ryzen Threadripperも同じだが)コアとメモリー帯域のバランスが崩れることになるので、性能的にはコア数ほど伸びない公算が大きい。このあたりをどうするつもりなのか、現状ではまったく見えない。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ