今回はまたIT用語解説ということでNVMeを取り上げる。主にM.2 SSDなどでおなじみの規格である。NVMe、正確にはNVM Expressと言う。NVMはNon Volatile Memoryの略で、日本語では不揮発性メモリーだが、要するにフラッシュメモリーを暗に指していると考えればいい。

厳密にはフラッシュメモリーのように使えれば他のものでもよく、現に3D XPointを使ったインテルのOptane SSDもNVMeを利用している。端的に言えば、「フラッシュメモリーを利用したストレージを高速に接続するための規格」である。

SATAのAHCIに相当するものを作るのが

NVMe誕生のきっかけ

NVM Expressにつながる規格策定作業が始まったのは2007年までさかのぼる。当初はNVMHCI(Non Volatile Memory Host Controller Interface)という名前での作業が開始された。開発の動機は、SSDの高速化が著しくなってきており、SATAやAHCIがむしろ足を引っ張りかねないという懸念が高まってきたことによる。

2007年といえばもうコンシューマー向けにSSD(ただし容量は32GB程度)が発売されていた時期である。2007年末には東芝の「業界最大級」128GB SSDも発表されたりしたが、この東芝のもので読み込み速度が100MB/秒程度。

ぎりぎりSATA/1.5Gbpsでも間に合うスペックではあるが、コンシューマー向けはともかくエンタープライズ向けではすでにSATAあるいはSASの3Gbpsで足りなくなりつつあり、こちらがボトルネックになる可能性があった。

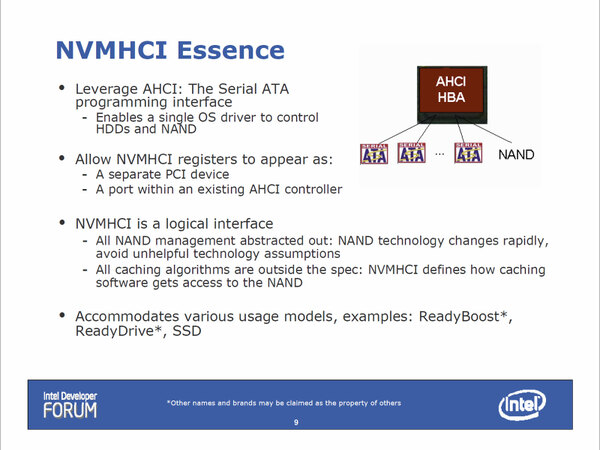

もっと問題なのは、根本的にSATAにせよSASにせよ、従来型のHDDを前提とした規格であり、NANDフラッシュベースのSSDに最適化された構成になっていないため、NANDフラッシュの性能をフルに生かすのは難しかった。

こうしたこともあって、AHCIと似た構成をベースにスタートしつつも、よりNANDフラッシュに向いたI/Fを策定しようというのがNVMHCIである。最終的にこれはNVHMCI 1.0として2008年4月に標準化が完了している。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ