ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第458回

Ryzen GベースのRyzen Proを発表、第2世代ThreadRipperも! AMD CPUロードマップ

2018年05月14日 22時00分更新

今週はいまさら聞けないIT用語集をお休みし、突発的であるがAMDのCPUロードマップアップデートをお届けしよう。

AMDは、Ryzen APU(Ryzen Gシリーズ)ベースのRyzen Pro製品を日本時間の5月14日22時に発表した。この発表に先立ち、事前説明会がサンタクララのAMD本社で開催されたので、その内容をお届けしよう。当連載記事の公開時間がいつもと異なるのは、この発表の解禁時間に合わせたためである。

Ryzenの発売で業績が急速に改善

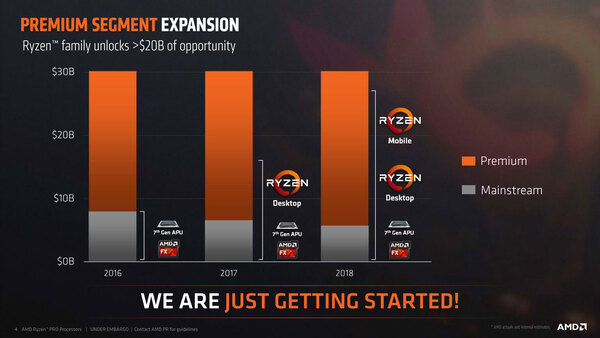

まずはビジネス全般の話だ。ご存知の通りRyzen製品は急速にシェアを拡大しており、AMDの業績も急速に改善している。

売上でみると、2015年が40億ドル、2016年が43億ドルだったのに、2017年は53億ドルまで伸びており、Ryzenシリーズだけで10億ドルほど売上が伸びた計算だ。その売り上げは現在も伸びており、今年第1四半期の出荷数量は昨年第4四半期から倍増したとする。

今年はこれをさらに10億ドル以上増加させよう、というのが同社の目論見だ。ちなみにこのグラフ、棒そのものはTAM(Total Available Market:マーケット規模全体)であり、棒の脇の数字が実際の売上である。

2017年はデスクトップ版Ryzenによって10億ドルほど上乗せしたわけだが、2018年はこれにもう10億ドル上乗せし、30億ドル近い売上を実現しようというわけだ。

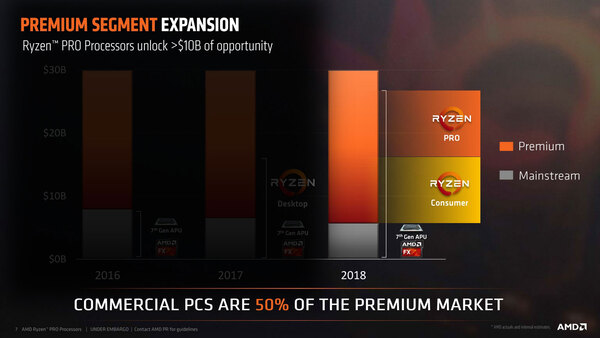

ちなみにその2018年の比率がこちら。従来はコンシューマー向けのRyzenがメインだったが、2018年にはコンシューマー向けのRyzenとビジネス向けのRyzen Proが、同程度の売上になることを見込んでいるという。つまりそれだけビジネス向けの売上を増やそうというわけだ。

実のところビジネス向けでは、コンシューマー向けよりもさらに価格に厳しい。これは単にプロセッサー単体価格ではなく、システム価格を下げることが期待されている。

こうなると従来のRyzen Proの場合、別にビデオカードを必要とするため、「最初からビデオカードが必要」という用途以外には受け入れられにくかった。またビデオカードが必要ということは、ケースも当然大型化するし、ビデオカードの価格も上乗せされるわけで、こうなるとインテルのCPUに比べてどうしても競争力が劣ることは否めなかった。

加えるなら、ノートPC向けはさらに状況が厳しい。ゲーミングノートなどかなり大型のノートでないとディスクリートGPUは搭載しにくく、そうした大型のノートがビジネス向けに利用されることはめったにない。

したがって、Ryzen Proとして一応製品は出したものの、ビジネス向けの市場の全部を狙うのは無理であり、残りの部分は競争力の劣るBristol Ridgeベースで戦わなければいけなかったのがこれまでのAMDの状況だった。逆に言えば、ここはまだ売上を大きく伸ばせる余地があるという意味である。

このビジネス向けの売上急増のための武器が、今回発表になったRyzen APUベースのRyzen Proである。モバイル、つまりノート向けが3製品と、小型PCなどに向けたデスクトップ向けが4製品となっている。

スペックを見比べていただくとわかるが、ノート向け3製品は既存のRyzen 7 2700U/Ryzen 5 2500U/Ryzen 3 2300UをそのままPro版に転用したような形になっている。

消費電力に関しては、デフォルトTDPは15WながらcTDP(Configurable TDP)は12~25Wになっており、これをそのまま踏襲した形である。

CPU/GPUのコア数もまったく同じである。強いて言えば、コンシューマー向けに提供されるRyzen 3 2200UのPro版は用意されていないのが違いらしい違いだろうか。

これはデスクトップ向けも同じで、コンシューマー向けのRyzen 5 2400GとRyzen 4 2400GE、Ryzen 3 2200GとRyzen 3 2200GEがそのままPro版に横滑りしてきた形となる。デスクトップの場合、スモールフォームファクターや超小型マシンも視野に入るので、65W製品だけでなく35W製品も必要という判断であろう。

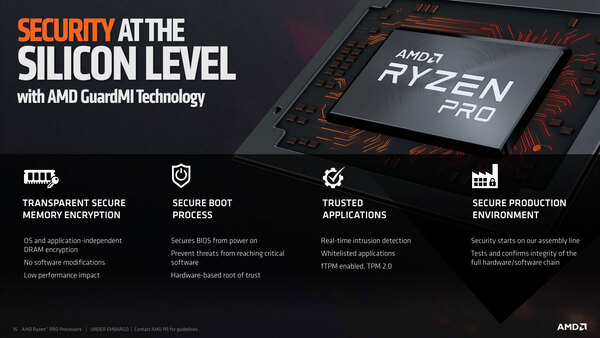

ちなみにRyzenからRyzen Proに変更されるにあたり、いくつかの機能が有効化されている。具体的にはGuardMI、AES128エンジン、fTPM/TPM2.0のサポート、それをWindows 10 Enterprise Securityへの対応である。

まずGuardMIは、TSME(Transparent Secure Memory Encryption)とセキュア・ブート、TPM(Trusted Platform Module)を利用したセキュアな実行環境、それとアプリケーションのセキュアな開発環境といった項目で、これは従来のRyzen Proと同一である。

また信頼性の提供については、これも従来のRyzen Proと同様に長期の供給保障やサポートが提供される。特に製品クオリティに関しては、ビジネス向けに安定動作する製品を選んで出荷している、という話であった。

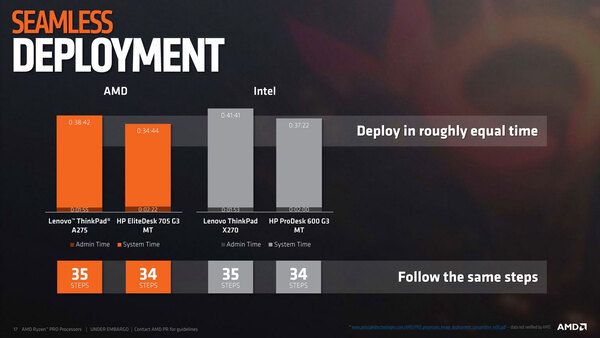

また製品を実際に利用する際の手間や時間に関しては、インテルの同等製品とほぼ同じとしている。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ