ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第425回

業界に痕跡を残して消えたメーカー 優秀なマシンを輩出するも業績に悩まされたApollo Computer

2017年09月18日 12時00分更新

今回の業界に痕跡を残して消えたメーカーは、毛色を変えてワークステーションメーカーである。先日筆者のTwitterのタイムラインで、“HPにApolloがあるんだ。これでDomainがあれば完璧なのに”といったメンションを見かけて笑ってしまったのだが、よく考えたらこれを笑えるのは筆者と同年代だなと気が付いたので、そのApolloの話をしたい。

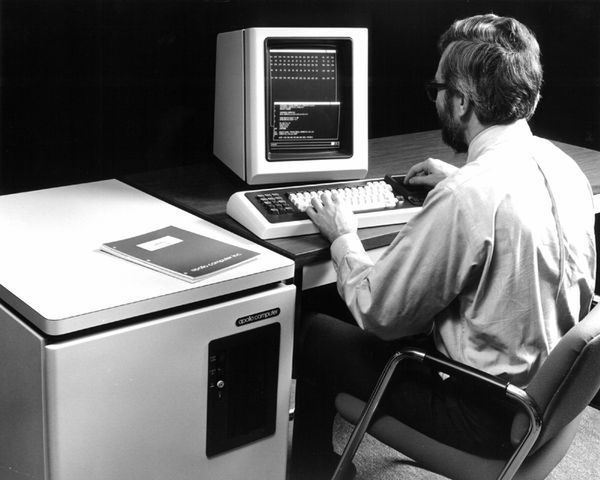

当時としては小型だった

ワークステーション「DN100」

Apollo Computer Inc.は1980年にマサチューセッツ州チェルムズフォードで創業した。ボストンから北北西に20マイルほどいった場所である。創業者はJohn William Poduska Sr.博士であるが、彼はApolloの前にはPrime Computerの創業者の1人で研究開発担当副社長を、Apolloの後にはStellar Computerを創業して取締役会議長兼CEOを勤めている。いわば起業家体質の人だった。

1980年というのはSun Microsystemsの創業よりも2年早い。1981年には、最初の製品であるDN100ワークステーションをリリースする。8MHz駆動のMC68000×2に縦型モノクロモニターを組み合わせ、この上でAegisという独自OSが動作していた。

画像の出典は、“Computer History Museum”

DN100に続き、1984年にはプロセッサーを8MHzの68010に載せ換えたDN300がリリースされる。DN300は「VAX/11-780の性能を4分の1の価格で提供」がうたい文句であり、OSの使いやすさもあってたちまち普及した。ちなみにDN300の後に登場したDN330は、プロセッサーを12MHz駆動のMC68020に変更し、さらに性能を引き上げたことでより人気を博している。

画像の出典は、“Wikipedia”

この当時はまだOSはAegisのままだった。このAegisはモノリシックカーネルの構成ではあるが、当初からネットワークを意識した構成で、ネットワーク経由で複数のワークステーションで連動して作業したり、ネットワーク上のリソースを共有することが容易にできた。

今でこそ普通ではあるが、1980年当時にこれを実現したのは画期的なことである。また、独自ではあるがGUIを利用してオペレーションが可能だったのもやはり画期的であった。

AegisがDomain/OSに名称変更

AegisがDomain/OSに名前を変えるのは1988年のことだ。最大の違いはカーネルの構造である。Aegis・Domain/OSの場合はSR(System Release)という番号で区別するが、最後のAegisはSR9.7、最初のDomain/OSはSR10.0となっている。このSR10から、OSの構造をマイクロカーネルに改めている。

マイクロカーネルの上に、AegisとBSD 4.3、Unix SysyemV R3という3種類のOS(これがいわばミドルウェアのような形で動く)が搭載され、さらにその上にディスプレーマネージャーが動くという仕組みだ。

これにより、(まだこの当時は人気があった)BSD系を使うこともできたし、もちろんAegisもそのまま利用できるようになった。これが1台のマシン上で同時に動作するというのがミソで、このおかげで既存のApollo利用者はさらにDomain/OSを愛好することになった。またSR10.2からはX Window Systemも利用できるようになっている。

この間にハードウェアも次第に進化していったのだが、問題はプロセッサーである。DN300に続き、同じ68010ながら12MHz駆動にして、さらにVME600というグラフィックカードを追加したDN550や、これの派生型で68020に切り替えてカラーグラフィックを搭載したDN5xxシリーズで人気を博したあとは、より性能を改善したDN2/3/4xxxシリーズを順次投入する。不思議なのは、必ずしも型番が大きければ高速とは限らないことだ。

| 型番と搭載プロセッサー | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 型番 | プロセッサー | 周波数 | ||||

| DN2500 | MC68030 | 25MHz | ||||

| DN3000 | MC68030 | 12MHz | ||||

| DN3500 | MC68030 | 25MHz | ||||

| DN4000 | MC68020 | 25MHz | ||||

| DN4500 | MC68030 | 33MHz | ||||

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ