前回のRCCはさすがに使ったことがあるユーザーは少ないと思いきや、Champion 1.0を数台持っておられるという方がいらっしゃって、さすがに筆者もびっくりした。

ただ、さすがに今回紹介するCorollary, Inc.のチップセットを積んだマシンをお持ちの方はそういないと思う。前回説明したProfusionチップセットを提供していた会社である。

ハイパフォーマンスマシンの

技術をOEMメーカーに提供

Corollary, Inc.は1985年、 George White氏とAlan Slipson氏により設立された。前職は2人ともTexas Instrumentsの上級管理職であり、2人で独立して創業した。

画像の出典は、“Corollaryのホームページのアーカイブ”

ちなみにCEOはWhite氏が勤めている。Slipson氏はUNIXのエキスパートであり、同社のマシンにさまざまなUNIX系のOSを実装する中心人物だったという記述もあるが、単なるソフトウェア屋さんではなく、ハードウェアも理解できる人物だったようだ。

そのCorollaryが手がけたのは、x86をベースにしたスケーラブルなハイパフォーマンスマシンである。ただ同社は当初、自社で製品を作るのではなくOEMメーカーに協力する形で技術提供を行なうという、普通と異なったビジネスを展開した。

これが同社にとって初めて手がけた製品かどうかは怪しいが、最初にCorollaryの名前が出た製品が、Zenith Data SystemsのZ-1000というマシンである。

画像の出典は、“Computerworld誌 1998年8月22日号”

最大6つの80386を搭載する構成で、この上ではSCO Xenix 2.3が動き、最大160人のユーザーがターミナル経由で利用可能というものだった。MS-DOSのセッションもここで利用可能で、Lotus 1-2-3などのアプリケーションが利用可能という触れ込みだったが、これが本当に可能だったのかどうかははっきりしていない。

他にNovellのNetwareも移植予定だったそうだ。1987年に発表されたが、出荷は1989年3月までずれ込んだ。価格は2プロセッサーのモデルで1万9000ドルから、6プロセッサモデルは5万9300ドルからとなっていた。

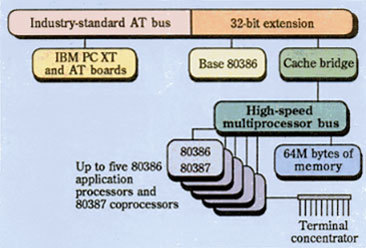

ハードウェアの構成を見ると、High-speed multiprocessor busと呼ばれる独自バスはバーストで64Mbit/秒、連続転送で42Mbit/秒のバス幅を持っており、ここがメモリーアクセスとキャッシュコヒーレンシ制御を行っていた。

またI/O Busとして64KBのキャッシュを持つ6Mbit/秒のSuperset Busなるものも用意されており、こちらは高速I/O向け(HDDだろうか?)となっていた。

商業的にZ-1000が成功したかと言われるとやや首を傾げたくなるのだが、きちんとシステムができたことでCorollaryの株が上がったことは間違いない。

この後Corollaryは、486ベースのシステムの開発を手がける。1989年に同社はC-Bus Iと呼ばれるインターフェースをベースとしたマルチプロセッサーシステムを開発する。

ちなみに名称はCorollary Bus Iの意味で、PC-9801で採用されたC-Bus(Compatible Bus)とはなんの関係もない。このC-Bus Iは、486をベースに最大8プロセッサーのSMP構成が可能となる仕組みで、まずZenith Data Systemsがライセンスを取得した。

次いでDigital Equipment、Unisys、NEC、Everexなどサーバーを手がける企業が相次いでやはりライセンスを取得した。このC-Busに関しては実は仕様がよくわからないのだが、これを拡張したC-Bus Extentionに続き、1991年にはPentiumをサポートするC-Bus IIを発表する。このC-Bus IIに関してはもう少し資料があるので説明しよう。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ