前回紹介したSyQuestと、ある意味死闘を繰り返して最終的には勝利した……と言えなくもないIomegaを今回は取り上げたい。もっとも話はかなり激しい。

ベルヌーイの定理を利用した

Bernoulli Boxを開発

IomegaはDavid Bailey氏とDavid Norton氏という2人のDavidによって創業された。2人とも元はIBMに在籍してエンジニアリングからマネジメントまで経験してきており、Bailey氏がIomegaのCEO兼社長、Norton氏が研究開発、エンジニアリング、製造、製品管理その他全部を担う副社長というポジションで、Bailey氏はともかくNorton氏のこの役職は1994年まで続いた。

ちなみに当初の社名はDatabyte Corporationだったが、1ヵ月ほどでこれをIomegaに変更している。

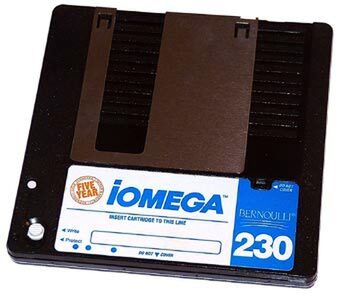

さて、Iomegaの最初の製品はBernoulli Boxである。なぜこの名前かというと、流体力学などでお世話になるベルヌーイの定理を利用しているからだ。

画像の出典は、“Brutman.com”

ベルヌーイの定理は、流速が上がるほど圧力が下がるというもので、身近なところではレーシングカーがボディの下側に通す空気の速度をうまく引き上げることで、タイヤの接地圧を引き上げる(グランドエフェクトなどと言われることもある)効果を生み出している。

Bernoulli Boxの場合は逆にディスク面とヘッドの間の流速を下げることで、ヘッドとディスクが接近すると接触しない方向に圧がかかり、ヘッドクラッシュが理論上起きないというものだった。

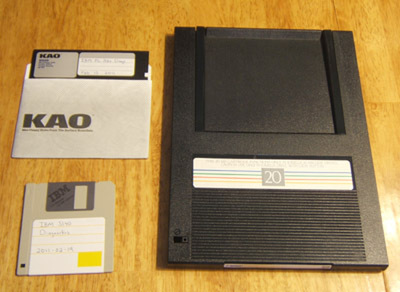

画像の出典は、“Brutman.com”

Bernoulli Diskの中身はフロッピーディスクと同じくPET(ペットボトルの材料となるポリエチレンテレフタレート)ベースのフィルムだ。ただし、性能向上のために回転数は初期モデルで1500rpm、後期モデルは3000rpmだった。

ちなみにFDDの場合は規格によって異なるがだいたい300~360rpmで、一部の機種には590rpmと高速なものもあったが、いずれもBernoulli Diskに比べるとはるかに低速である。

FDDではヘッドとディスクが接したからといってすぐにどうにかなるものでもないが、1500~3000rpmで接するとメディアやヘッドを破損する可能性がある。この防止のためにベルヌーイの定理を利用したことで「原理的に接触しない」とうたった形だ。

この方式はもともとIBMが開発しており、実用化が難しいということで放棄した技術である。2人はこの技術を拾い上げて製品化にこぎつけた。もっともIBMが放棄したのにはそれなりの理由があり、Bernoulli Diskでも実際には煩雑にヘッドクラッシュが起きたそうだ。

さすがにヘッド側が交換になることはまれで、だいたいはカートリッジがアウトになる「だけ」だったが、そうは言ってもクラッシュしたカートリッジが読み出せないのは問題ではあった。

話を戻すと、この原理を利用して1983年に同社が初めて世の中に送り出したのがこのBernoulli BoxとBernoulli Diskである。当初は5/10/20MBの3種類の容量がラインナップされた。

これを生み出すまで同社は資金的にかなり苦しい状況が続いたが、製品の発売と同じ1983年には株式公開も行ない、資金はだいぶ改善した。1983年の売上は700万ドルだったが、1984年には5100万ドルに達し、営業利益も250万ドル出ている。

Bernoulli Boxの価格は2700ドルと高価だったが、それだけの需要があったということになる。1986年の売上は1億2600万ドルまで膨れ上がった。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ