今回は半年ぶりに、インテルのデスクトップ向けCPUロードマップの最新情報をお届けしたい。

投入が遅れたIvy BridgeベースのCore i3

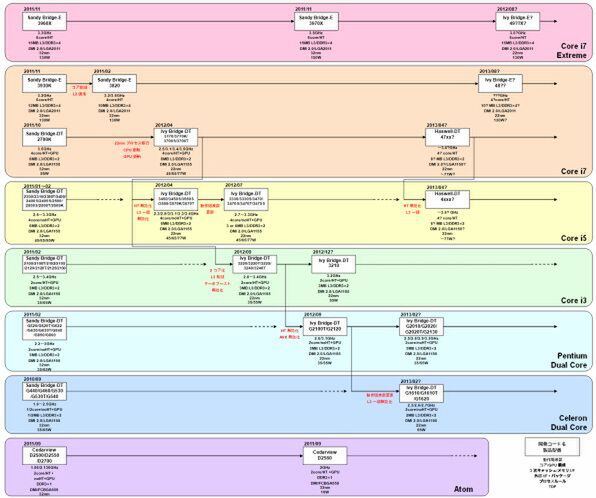

連載150回でデスクトップCPUロードマップについて解説した際は、ちょうどIvy BridgeベースのCore i7/i5が投入された直後。そこからラインナップは次第に増えてきた。まず2012年7月に、「Core i5-3475S」「Core i5-3470T」などの製品が追加された。そして2012年9月にようやく、Ivy BridgeベースのCore i3とPentiumが投入されている(関連記事)。

インテルとしては、もう少し早い時期にIvy BridgeベースのCore i3を投入したいようだったが、なにしろここが一番数量の出るセグメントだけに、十分な供給能力がある状態まで持っていくのにだいぶ時間がかかった、というのが正直なところだろう。

また、厳密にはデスクトップ向けCPUと呼べるかどうかは微妙だが、9月には「Cedarview」ベースの「Atom D2560」も追加された。もっともこちらは動作周波数が2GHzというやや低めのもので、目的としては早くも販売終了となってしまった「Atom D2700」の代わりといったポジションにある。

VIA「C7」や「Nano」もそうだが、Atomの場合はCPUのみを購入するというよりは、CPUが搭載されたMini-ITXボードを購入する場合が主になる。つまりマザーボード側がまず採用してくれないと、ユーザーは入手できない。だから発売はされたものの認知度は低いし、店頭で買えるかも微妙なところだ。

Core i7-3970X Extreme EditionはTDP 150W

ここからは今後のロードマップについて説明しよう。まず直近で言えば、まもなく「Sandy Bridge-E」ベースのハイエンド品として、「Core i7-3970X Extreme Edition」が投入される見込みだ。既存の3960Xとの相違点は2点。

- 定格動作周波数が3.5GHz(3960Xは3.3GHz)、Max Turbo状態が4GHz(同3.9GHz)。

- TDPが150Wに上昇(同130W)

3970Xの投入意図だが、マルチスレッド性が高くない、つまりシングルスレッド性能が影響しやすいアプリケーションでは、動作周波数が高いSandy Bridgeベースの「Core i7-2700K」や、Ivy Bridgeベースの「Core i7-3770K」の方が、i7-3960Xよりも高速ということがしばしば発生していた。「Extreme Edition」の名前を冠する以上、この状態を是正するために同じ動作周波数まで引きあげる必要があると判断したのだろう。

また、おそらくはAMDの「Vishera」こと「FX-8350」が、性能はともかく動作周波数が4GHzに達したことで、数字面でこれに対抗する必要があると、マーケティング的に判断しても不思議ではない。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ