前回のAllianceに負けず劣らず地味にシェアを獲得し、地味に消えていったのがOAK Technologyである。個人的には最初に買ったPC/AT互換機(ショップブランドの486SX/25MHz)のマシンにプリインストールされていたのがここのVGAカードだったので少し思い入れがある。

ちなみにこれを購入する前は、某編集部の仲介でIBMのPS/2マシンか何かを借りてソフトのレビューとかをしていたし、その前は別のAT互換機を使っていたりしたので、あくまで初めて「買った」だが。

DTCでSASIインターフェースを開発し

FDDとHDD用のコントローラーを製造

Oak Technologyは中国・西安市生まれのDavid Tsang氏によって創業された。Tsang氏は若い頃に家族と一緒に東京に移り、千葉大で一年履修後に米国で永住権を得てブリガム・ヤング大に進学。1968年にカリフォルニアに移り、まずHPでエンジニアリングの職に就きながらサンタクララ大で電気工学の修士号を取得する。

その後1974年には同僚とともにHPを去り、Microcomputer Systemsという会社を興すが、ここも1979年に辞任。新たに高密度FDDとHDD用のコントローラーを手がけるDTC(Data Technology Corporation)を興す。

ただしこの辞任とDTCの創業は、営業秘密の漏洩であるとMicrocomputer Systemsに訴えられることになり、Tsang氏と(一緒について行った)Lloyd Ebisu氏は1982年、最終的に150万ドルをMicrocomputer Systemsに支払うことになる。これに先んじて1981年、DTCはShugart Associatesと共同でSASIのI/Fの開発に成功している。

当然ながらDTCのFDD/HDD用のコントローラーはSASIに対応しているわけで、結果としてSASI対応のFDDやHDDの出荷量が急増するにつれ、DTCの売上も急速に伸びていった。これもあってMicrocomputer Systemsへの150万ドルの賠償金は大した痛手ではなかったらしい。

DTCは1987年に株式公開を行なうものの、この頃になるとTsang氏は今後の会社の方向性について他のメンバーとの相違が大きくなってきたようだ。結局Tsang氏はまたもやDTCを出て、3社目となるOak Technologyをその1987年に創業する。

余談だが、DTCそのものはこの後も存続するものの、FDDやHDDのコントローラーはすぐに陳腐化することになり、結局他社からSCSI/EIDE/RAIDコントローラーのチップを仕入れてボードを作って売ったり、DVD関連に手を出して、しまいにはオーサリングソフトを提供するようになるなど、あまり特色のない会社になってしまった。一応2016年頃まで活動していたのは間違いないのだが、その後の消息は不明である。

Oak Technologyを設立

マルチメディア向けにビデオカードを発売

話をOak Technologyに戻そう。同社は新たな市場として、マルチメディア方面にフォーカスすることにした。最初の市場はVGA互換チップである。同社が独創的だったのは、まだ当時としてはそれほど大きな業界にはなっていなかった(ただしこの頃から急激に伸び始めた)台湾と日本での製造を決めたことだ。

このために同社はすぐに台北オフィスを開設して、製造業者との関係作りをするとともに、日本にOak Technologies, KKという子会社を設立する。同社もやはりファブレスモデルでのビジネスを始めるが、単にチップの製造を外部に委託するだけでなく、ボードの製造もやはり台湾(や一部日本)に委託することにした。

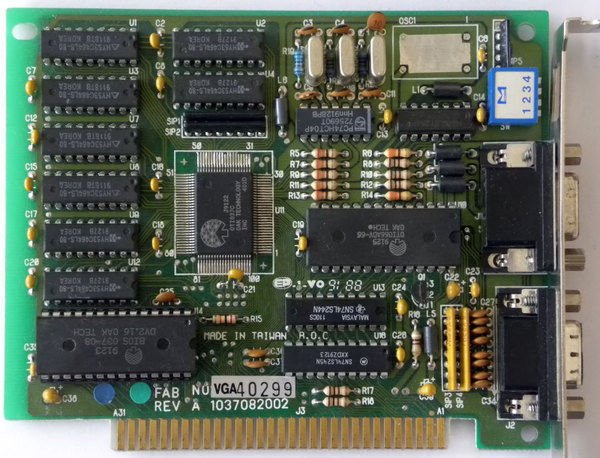

1988年に、最初の製品としてSuperVGA互換の「OTI037C」が発売された。PC/XTの8bit XT busに対応し、VRAMは最大256KB搭載可能。解像度はVGA標準に加えて800×600Pixel@4bit Colorに対応し、さらに132桁のテキストモードも搭載していた。

画像の出典は、“VGA Legacy MKIII”

この頃OAK Technologyは、単にチップの販売を行なうだけでなく、リファレンスボードの外販もしていたようで、複数のメーカーからどう見ても同じボードが発売されている。今で言えばAMDのリファレンスボードや、NVIDIAのFounders Editionみたいなものだろう。

OTI037Cは8bit Bus対応のものだが、これをISA Bus対応の16bitにするとともに、メモリーを512KBに増強したのがOTI057で、800×600Pixel@8bit Colorが可能になった。

このOTI057に1024×768Pixel@4bit Colorモードを追加したのがOTI067で、メモリーも最大1MBになっている。1991年5月のPC Magazineによれば、このOTI067を搭載したFocus information Systemsというメーカーの2the Max VGA 6700というボードが124ドルだったそうで、同じ号の他社の製品がいずれも200~300ドルのオーダーだったことを考えるとかなり格安である。

また、ロープロファイル向け製品が特に多く世に出ており、この当時のロープロビデオカードの大半がOak Technologyのチップを搭載していた。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ