CRAYに対抗するための超並列マシン

「FPS T」シリーズ

FPS-164をもう一歩進めて超並列構成のマシンを作れないか、ということで同社が1986年に発表したのがFPS Tシリーズである。

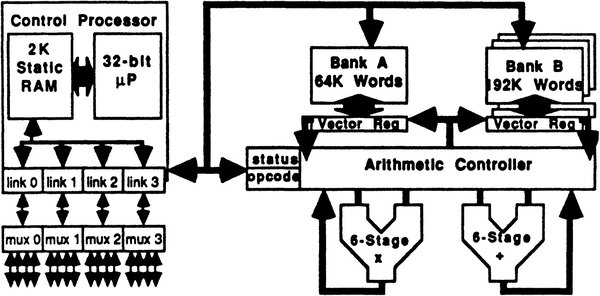

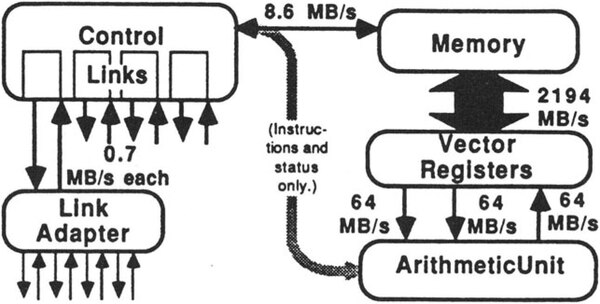

FPS Tでは、同社はプロセッサーを外から購入した。下の画像が各々のノードの構成だが、まずControl ProcessorとあるのはInmosのT400シリーズ(おそらくT414の15MHz)である。

これは32bitプロセッサーであり、内部に2KBのSRAMを搭載するとともに、内部に4本のプロセッサー間双方向リンク(5/10/20MHzで1bit幅)を搭載するという、やや独特な構成である。

このトランスピューターの構成は、連載284回で紹介したnCUBEのnCUBE 10を彷彿させるものがあるが、登場時期で言えばこちらの方が先である。

性能は、T400シリーズ世代は0.5MIPS/MHzということで、15MHz駆動のT414で7.5MIPSということになるが、もともとこちらは上の画像にもあるようにControl Processorで、アクセラレーターとの命令/データのやり取り、それとホストや隣接ノードとの通信のみなので、それほど高い性能は不要と判断されたようだ。

一方その右にあるArithmetic Controllerの実体はWeitekのFPUである。正確な型番が不明なのだが、資料によれば32bit/64bitの演算を125ナノ秒毎(8MHz)に実行可能で、ピーク性能は16MFLOPSながら、実際にはオーバーヘッドがあり12MFLOPSとされる。

このスペックに一番近く、また登場時期を考えると一番可能性が高いのはWeitekのWTL2264/2265あたりではないかと思うのだが、正確にはわからない。

ちなみにWTL2264は乗除算のみ、WTL2265が乗除算以外の演算になっており、2つのチップで対になって利用される。このT414とWTL2264/2265の間を、1MBのDual Port RAMが繋ぐ形になっている。

資料を読む限りでは、Control Processorからも自由にメモリーにアクセスできるのだが、ここにプログラムを置いて実行できる構造になっているかは不明である。

おそらくプログラムはT414内部の2KBのSRAMに格納し、データだけが外部の1MBメモリーに格納される構造になっているのであろう。

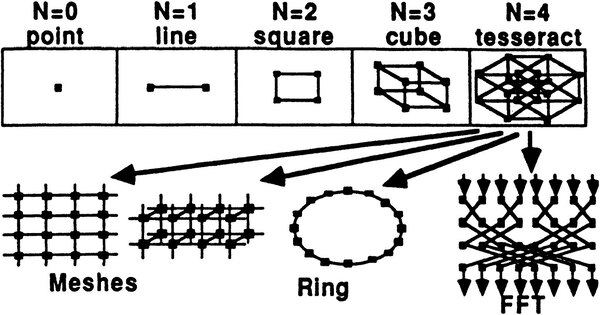

この各々のノードがどう構成されるのか、が下の画像だ。基本的な構造はN=4のTesseractで、これを仮想的に2D/3D MeshやRing/FFTなどの任意の構造にマッピングすることが可能なのも特徴であった。

※ここまでの画像出典は、FPSのD.A.Tanqueray氏の“The Floating Point Systems T Series”という1988年の論文。

ちなみに1つのノードは1枚のボードに搭載され、ノード8つをまとめて1つのモジュールと呼ぶ。このモジュールにはディスクも接続され、また外部I/Fも用意された。2つのモジュール(つまり16ノード)で1つのキャビネットを専有し、このキャビネット1つが上の画像で言うところのTesseractを構成できる最小構成となる。

実際にはより大きな構成も可能とされており、同社の試算では4キャビネットでのピーク性能は768MFLOPSに達するとしており、最大構成では256キャビネットで49GFLOPSの性能が確保できると説明していた。

基本設計はそのままに改良を加えた

第2世代FPS Tシリーズ

この最初のFPS Tシリーズは不評だった(なぜかは後述)のだが、そこであきらめずに同社は1988年に第2世代のFPS Tシリーズを発表する。第1世代との違いは以下のとおり。

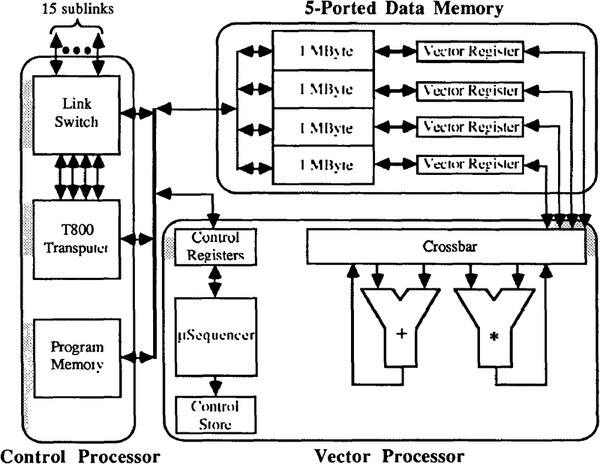

- Control ProcessorをT414からT800に変更する。T800はInmosの第2世代プロセッサー(初代がT400)で、動作周波数を最大30MHzまで引き上げたほか、オンチップメモリーを4KBに増量、さらに64bitのFPUも搭載した。ところが、FPS TシリーズではこのT800のFPUは使っていなかったようだ。実際に利用したのはT800-20MHzで、性能は10MIPSとされている。

- コントロールプロセッサーに外付けで256KBのプログラムメモリー(DRAM)を追加搭載。やはり2KBのSRAMだけではメモリー量が絶望的に不足していたらしい。

- FPU用のメモリーを5ポート/4MBに強化。

- ベクトルプロセッサーに外付けでμシーケンサーを搭載。

- FPUそのものは引き続きWTL2264/2265が利用されたが、若干動作周波数が引き上げられた。

- 最大ノード数を16384まで引き上げた(初代は16ノード×256キャビネットで4096)。

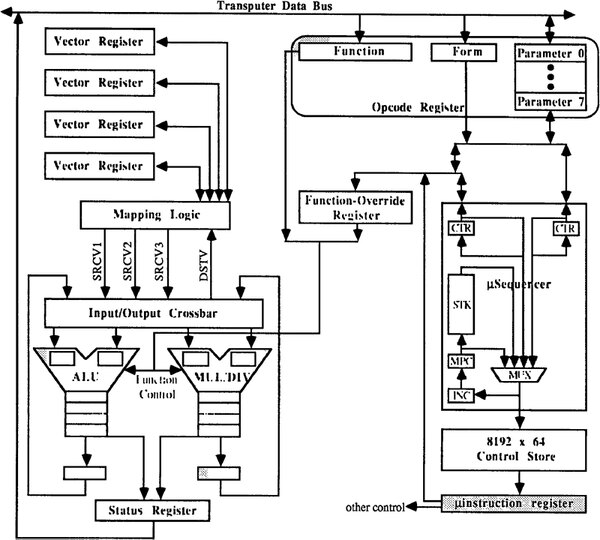

基本的なアーキテクチャーは変えずに、ハードウェア的にボトルネックになっているところに手を入れた、という感じである。ちなみにそのベクトルプロセッサー部の内部構造が下の画像である。

この画像の場合、T800からあらかじめシーケンスをTransputer Bus経由でμSequencerに与えると、そのシーケンスがControl Storeに蓄えられる。あとはT800からどのパラメーターを使うかの指定だけを行なうと、μSequencerはそのパラメーターに該当する手順をControl Storeから抜きだしてWTL2264/2265に送りつけて処理を行わせる仕組みと見られる。

もともとWTL2264/2265はとにかくレジスターに値が書き込まれたら、それをベースに計算して結果を出力する「だけ」のチップなので、外部で動作制御を行なう必要がある。

初代はこれをT414が直接制御していたのだが、これでは間に合わなかったのだろう。μシーケンサーが別に用意され、これが最終的にWTL2264/2265のファンクションコントロールを制御する形になっている。

初代のFPS Tがノードあたり平均12MFLOPSに対し、第2世代ではノードあたり19MFLOPSとされ、加えて最大ノード数が増えたことで、理論上は311GFLOPSものマシンが構築できることになる。

(→次ページヘ続く 「幻と消えた第2世代FPS T。原因はソフトウェア」)

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ