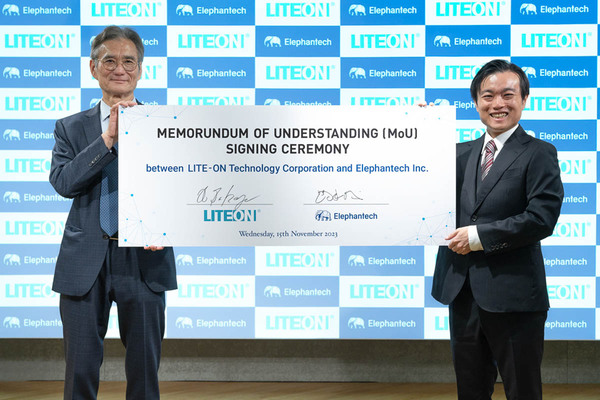

ディープテックスタートアップが日本発である合理性。キーワードは量産と品質保証

エレファンテック清水 信哉氏 × インスタリム徳島 奏氏、海外展開スタートアップ1万字対談

提供: XTC JAPAN

海外展開ハードウェアスタートアップはごく少数。ノウハウ共有の難しさも

――おふたりとも創業当初からグローバル前提でのビジネスを見据えていたとのことですが、日本発のスタートアップとして、国内と海外とでは、どのようにバランスをとっているのでしょうか。

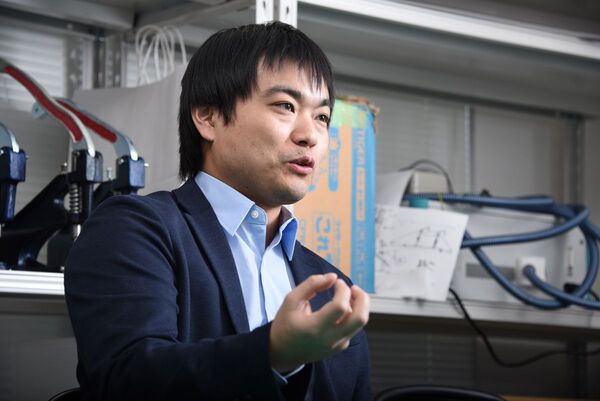

清水:我々の場合、マーケット自体にはあまり地域性がないので、取るなら全世界、取れないなら日本も取れない、というものです。とはいえ、営業のしやすさから、まずは国内を取ってから海外に行くことになるだろうと考えていました。ですが、予想以上に海外からの引き合いが多く、結果としてグローバルが中心になった形ですね。

徳島:僕の場合は、そもそも日本では商売をしていません。最初の製造販売をフィリピンでスタートして、次にインドへ展開しました。チームビルディングも海外ファーストなので、製造販売のチームを現地でつくるのがいちばん難しかったですね。日本人は主に、研究開発と事業開発をやっています。

清水:そこは対照的ですね。弊社はビジネスはほとんど海外ですが、海外に人はいません。ほとんど日本人ですし、公用語も日本語です。そういう意味ではドメスティックですね。

徳島:僕らは創業時から公用語は英語で、会議も英語が多いです。とはいえ、コアメンバーは日本人なので、重要な話は日本語でやっていたりするんですけれども。

――後輩の起業家からそのような海外展開についてアドバイスを求められることはありますか?

清水:ディープテックの起業家や大学発の研究開発型スタートアップから相談されることはあります。ディープテックや大学発の場合は、技術としての地域性がないので、基本的にグローバルが前提。それでも実際には、日本のスタートアップが海外から見つけてもらうだけでも大変なので、そのあたりの相談を受けることがあります。

徳島:僕を含め、グローバル展開を進めている起業家で日本のスタートアップコミュニティーで積極的に交流している人は少ないですよね? というのも実際問題として、海外事業ではトップセールスが重要だから、CEOはほとんど日本に滞在できない。僕の場合、フィリピンとインドに拠点があるので、1年の3分の1くらいしか日本にいられないです。

清水:それはあります。私の場合、昨年は営業フェーズでほとんど海外にいたのですが、今は量産化部分のスケールアップに注力しているので、けっこう日本にいますよ。

徳島:だからといって、スタートアップコミュニティーの集まりにはあまり参加しないですよね?

清水:そうですね。徳島さんも同じだと思いますが、参加したところで、なかなかノウハウの共有ができないですね。ジャンルが違えば話も変わるので。

徳島:僕の場合、メインの顧客は海外新興国の低・中所得者層なので、ここをメインターゲットにしているスタートアップはほとんどいません。そもそもディープテックが少なく、海外展開しているところはさらに限られますから、意見交換が期待できない。

――ディープテックでも領域やビジネスモデルが違うと、ノウハウの再現性があまりない、ということですね。

清水:そうですね。ただ、創薬やマテリアルの分野では、バリュエーションの付け方やパイプライン構築、顧客とのマイルストーン契約の重要性など、参考になる部分もあります。

徳島:大きな契約自体によって企業価値が上がっていくイメージですね。その視点はなかったので勉強になります。今まさにライセンスビジネスに舵を切ろうとしているので、今後はバリュエーションの付け方が重要になりそうです。

清水:弊社も最終的には、印刷機とインクをフランチャイズしていく計画です。電子基板の製造技術はこれまで100年変わっておらず、新しい製造方法に置き換えるファーストリスクは誰も取りたがらない。そのため、最初の実証プラントを自社でつくり、実証を終えたプラントの機械や材料を他社に展開していきます。このようなプラントから技術ライセンスするモデルって、米国のスタートアップではよくあるパターンなんですよ。

徳島:参考になります。物売りだけは急速にスケールしづらい面もあるので、僕らもその方向に移行しているところです。既存メーカーはファーストリスクを取ってくれないので、最初は自分たちで売るしかなかった。ですが、2000本以上販売していくうちにエビデンスが構築されて、「自分たちも3Dプリンターで製造販売したい」という話が多方面から入ってくるようになったんです。まさにエレファンテックさんの後を追いかけているような状況です。

清水:自社で製造販売する難しさとしては、基板はあらゆるものに入っていて産業はすごく大きいけれど、基板自体は薄利多売の部品なので損益分岐点が遠いんです。同様な例でいえば、鉄を作っている海外スタートアップなどはもっと大変ですから、そういった企業のビジネスモデルを参考にしています。

――徳島さんは創業前後に受けたアドバイスで役立ったことや、当時欲しかった支援はありますか?

徳島:アドバイスではないけれど、2017年ごろに飲み会で清水さんとお会いしたことがあるんです。「ハードウェアスタートアップはスケールアップできない」と言われていた中で、調達をガンガンされていたのが有名で、僕らを奮い立たせてくれる存在でした。当時は誰もがハードウェアスタートアップには否定的だったので、「いけるよ」と言ってくれる人が欲しかったですね。