子どもたちを虜にするロボットプログラミング教室「ロボ団」は「好き」を「学び」に変える

堺市発のイノベーションを創出するスタートアップ起業家連続インタビュー第3回 Part 1

1 2

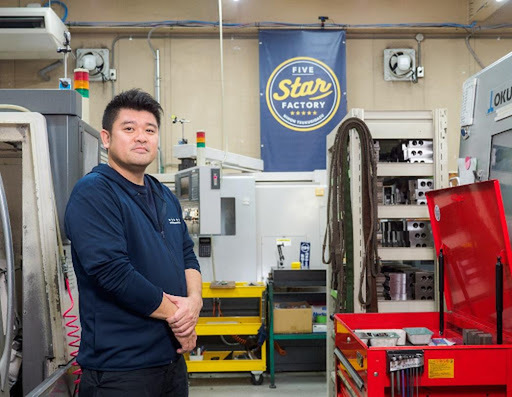

夢見る株式会社は小学生を中心とした子どもたちに向けて創造力を育む学びの場を提供する教育サービス事業を運営している。すでに株式会社エディオンによるM&Aを受けてその子会社となっているが、創業者の重見彰則氏は創業時の熱い想いをいまだに持ち続けるとともに、現在も代表取締役として大きく成長した夢見る社のかじ取りを担っている。

同社が展開しているロボットプログラミング教室「ロボ団」は大阪府堺市内の1教室から始まって、8年で海外3か所を含む110か所以上の教室を持つまでに飛躍を遂げた。その成長物語は今スタートアップを運営している起業家やこれから自分の事業を立ち上げようとしているビジネスマンにとって、大いに参考になるに違いない。

「好きを学びに、社会とつながる機会を提供する。」を掲げる同社の事業概要、その成長を生んだ人と人との繋がり、そして今後の事業展望などについて代表取締役の重見彰則氏にお話を前後半でお届けする。Part 1である今回はその中から夢見る社の立ち上げからロボ団を起爆剤にした成長の始まりに至る、子どもたちの「学び」に対する重見氏の情熱を紹介する。

子どもの創造力を育む教育は未来への投資になる

――御社は英会話中心の学童保育教室としてスタートされましたが、まず創業時にどのような想いで起業されたのか、お話を伺えますか?

重見彰則氏(以下、敬称略):当時経営コンサルティング会社で事業再生を担当していましたが、コストカットやリストラはできても、そこから成長曲線を描いていくことのできる中小企業がすごく少なくて、どうしてなんだろうと考えていました。それで職務をしっかりと遂行していく能力の高い人はいるけど、独創的なアイデアを生むことのできる人がいないことに気が付きまして、この状況を変えるために教育を変えるというところに行きつきました。

ただ、決まった処理を遂行する能力だけでなく、社会に新たな価値を提供していけるような人材を育てるような教育は学校教育では難しい。そこで民間でやってみようと思いまして、そういう創造力を持った人材を育成する教育事業に取り組むことにしました。

堺市というのはある程度の人口もありますから、マーケットもあるかと思ってそこで創業したのですが、実際は違いました。塾というと大学から高校、中学の入試に直結するもの、テストの成績を上げるものというのが親御さんのニーズで、そこにコミットする対価として授業料を支払っていた。だから独創的な子どもたちを育てますとか、創造性を育むとか、そういうところにお金を払う親はいませんでした。

そこで少し軸をずらしてみることにしました。そもそもそういう子どもたちを育成するためのノウハウなどというものはなかったので、まず思いつくことをとにかくいろいろやってみようと。そうすると50分とか1時間といった時間では短すぎる。子どもたちの習慣や思考を劇的に変えていこうとすると、圧倒的な時間を一緒に共有する必要がありました。

そのような長時間を共有しながら、しかも親の期待値を学習塾とは違うところに置くとするとどういうやり方があるかと考えた結果、小学校低学年の子どもたちを放課後に預かる学童保育をやってみることにしました。共働きのご両親が帰ってくるまでの間、預かってもらうという保育園の小学校版みたいな感じですね。

でも月曜から金曜までの週5日と夏休みなどの長期休みを含めて考えると年間1000時間程度をお預かりすることになります。それをただ預かるだけ、(時間を)消費するだけだと物足りない。そこで例えば英会話のような習い事付きの学童保育ということで(子どもの将来に対する)投資として捉えていただくようにしました。

英語教師の質にはこだわりました。日本にもネイティブの方はいらっしゃいますが、海外からでも日本に来て日本人に英語を教えてやろうという志を持っている人を連れてきたかった。そこで伝手を使ってアメリカに行って求人をかけた上で面接をして来てもらいました。

そうやって毎日子どもたちと接していると、子どもっていうのはどういうものなのか、どういう風に考えるのかがわかってくる。子どもたちってみんな性格はバラバラなのですが、好きなことだったらみんなすごく頑張る。楽しいと思ったら頑張る。でも嫌だなとか、楽しくないなと思ったら全然頑張れない。

創造的な子どもたちを育むということを目標に、子どもたちが楽しみながら取り組めるようなコンテンツをどんどん開発していきました。いきなりみんなお勉強しましょう、ではなくてまず楽しませるところから。まず子どもたちのやる気をいかに高めるか。そこから学習に落とし込んでいく。そういうことにPDCAサイクルをぐるぐる回しながら取り組んでいました。

――そういった中でロボットプログラミング教室に拡げていったと?

重見:当時の安倍政権で教育3本の矢というものが打ち出されていまして、それが「英語教育」と「理数教育」、「ICT教育」でした。英語は既にやっていたので、理数とかICTで何かできないかと。特にこれらは親が苦手にしていることが多くて、親が主体的に推進することは難しいだろうなと感じていました。そこで学童保育の中で試してみることにしたのがロボットプログラミングです。

教材となるロボットを入手して、学童に来ていない子どもたちを対象にロボット教室みたいな週末イベントをやったら非常に評判が良かった。月2回やっていましたが、毎月毎月リピートしてくれる子もいて、これは夢見るの軸になるかもしれないという手ごたえを感じました。

理数要素もあるし、プログラミングで動かすとなるとICT要素はあるし、実は私は大学で情報系の学部を出ていまして、プログラムも書いていましたから自分の強みも行かせる。昔はミニ四駆もやっていてガチ勢でしたし(笑)

でも当時は全然お金が無くて機材をそろえることもできませんでした。そういう時に堺市の商工会議所から、大阪でスタートアップ向けのビジネスプランコンテストがあると教えてもらいまして、チャレンジしたら賞を頂きました。そこから得た補助金でロボットプログラミング教室「ロボ団」を立ち上げることができました。

ロボ団も当初はロボットプログラミング教室ではなくてロボット教室として打ち出していました。今はプログラミング教育市場というものが追い風としてあると感じていますが、本質はプログラミングにあるのではなく、子どもの好きなことを伸ばしてあげたいという親の気持ちにあると思っています。

昔は終身雇用で我慢して働き続けるということが重要視されていましたが、今は本当にそれでいいのかとみんな考えている。それでも勉強はやらなくてはいけないのですが、それだけじゃないだろうという親も増えてきました。

それで習い事をいくつかやるにしても1つくらいは子どもがどうしてもやりたいということをやらせてあげるとか、伸ばしてあげるといった価値観になってきている。そういうことをロボット教室を始めた時に感じました。

ロボットプログラミング教室でプログラムを組んでロボットをこんな風に動かせるようになりましたといって、それが何の役に立つのか。少なくとも受験には関係ない。プログラミングというのは親御さんにとってはあまり重要なことではなくて、子どもがやる気を出していて、子どもが頑張りたいと言っていることを応援してあげたい、伸ばしたいという親の想い、そこが本質だと思っています。

それと、プログラミングって、それが必要だと思う人は多いのですが、実際にやる人はあまり多くありません。情報系の学部でも単位を取る人は3、4割程度でした。それなら子どもたちの遊びの中で自然に触れられるようにしてあげた方が良いのではないかと思います。好き嫌いとか難しそう難しくなさそうみたいなところではなく、頭で考えるより先に体験から入ってもらう。そして楽しい記憶として持っておいてもらえばいい。

我々のカリキュラムでも最初は簡単なところから始めて最後はPythonまで行きます。小学生でもできる、という良いイメージを持てます。自分はこれが得意だという状態で終われるので、中学高校大学でプログラミングに触れることがあっても、ポジティブなイメージで取り組めるのではないかと思います。ロボ団を卒業した子どもたちのフォローアップを聞いていても、その狙いはうまく行っていると感じています。

1 2

![地域に新しい価値をもたらすアイデアが集結 4プログラムによるデモデイイベントを開催[後編]](https://ascii.jp/img/2024/04/02/3711064/l/356c154deb337fd4.jpg)

![地域に新しい価値をもたらすアイデアが集結 4プログラムによるデモデイイベントを開催[前編]](https://ascii.jp/img/2024/04/03/3712312/l/80c952657bc6487b.jpg)